Les Papiers collés

de Claude Darras

Été 2023

Carnet : Jean Giono et la mère Michon

On ne va pas les chercher ceux qui nous ont fait du mal. Ah !

Laissons-les.

Nous, restons chez nous ! Dans notre carrée, ou le palier du troisième étage ! Ah, les roses fanées ! Les marchés terminés ! Légumes, lapins, noix ! Nous autres avec poulets, fromages. Le temps des nourritures terrestres. Vous avez lu Gide ? Moi, Giono ! Parce que ci, parce que ça ! Avec lui, la Provence. Le bon air ! Les odeurs de la terre. La sarriette du plateau d’Albion. On ignorait ce qui allait lui arriver. Un Plateau militaire ! Des interdictions. Des défenses d’entrer ! Bravo, le mal est mal ! Passons. Monsieur Collomp, bonjour ! Bonjour, madame Gontal ! Nous irons demain à Banon. Là, est le vrai fromage de Banon ! Monsieur Duperroux, de Castellane dit que le bonheur on peut le trouver caché dans un grenier, oublié dans le puits de la mère Michon. Mère Michon, la belle-sœur de la Pintou ! Le bonheur, oui, on peut le trouver entre la page 17 et la page 23 de Regain. D’autres pages baignent dans la joie. Oh, marcher, marcher autour de la Terre !

Post-Scriptum : Je gère un tilleul, deux cerisiers, un pommier, et trois géraniums ! Je fais l’amour avec la Lune ! Je murmure le prénom de la Dame blanche. Au revoir, l’humanité.

(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)

Gauchisme à la mode

Alors, il paraît que je fais dans le genre gauchisme à la mode. On m’écrit - je reçois 6 à 700 lettres par jour, je vais sans doute devoir prendre une secrétaire - on m’écrit que je devrais remercier le ciel de vivre dans un pays qui permet à tout le monde de dire n’importe quoi sur n’importe qui. Jusques à quand ? Si vous viviez ailleurs - suivez mon regard - vous pourriez remiser votre plume et vos mesquines insolences. Ah mais !

(Georges Perros, « Télé-notes 6, 1977 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)

Les photographies intemporelles

de Maurice Rovellotti

Pratiquement pas de nostalgie dans les photographies de Maurice Rovellotti (Saint-Chamas, 1935), car à quelques exceptions près elles se conjuguent à un temps qui n’existe pas. Un millésime retient bien  le déclic de l’opérateur, mais l’indexation est l’unique concession accordée à la postérité.

Chez lui, la simplicité et l’humilité sont synonymes. Son regard est toujours bienveillant. La gaieté et l’empathie de l’homme, on les retrouve dans ses images qui procèdent d’une infinité de genres : portraits, voyages, compositions, natures mortes et paysages. En revoyant ses clichés (une soixantaine) rassemblés en mars et en avril 2023 en la chapelle Saint-Pierre de Saint-Chamas (où il réside), il retrouve le souvenir des moments où il les a prises. le déclic de l’opérateur, mais l’indexation est l’unique concession accordée à la postérité.

Chez lui, la simplicité et l’humilité sont synonymes. Son regard est toujours bienveillant. La gaieté et l’empathie de l’homme, on les retrouve dans ses images qui procèdent d’une infinité de genres : portraits, voyages, compositions, natures mortes et paysages. En revoyant ses clichés (une soixantaine) rassemblés en mars et en avril 2023 en la chapelle Saint-Pierre de Saint-Chamas (où il réside), il retrouve le souvenir des moments où il les a prises.  Chaque fois il se rappelle les circonstances précises. Couples d’amoureux, petits métiers aux boutiques pittoresques, villageois endimanchés et heureux, peintres en atelier, touristes sur le chantier de monuments en péril : au-delà de l’humour et de l’inattendu, l’observateur attentif retient l’intemporalité des scènes et des situations où l’humain reste le point focal de la démonstration. Si de son œuvre on éprouve d’abord la truculence et la beauté, les contrastes Chaque fois il se rappelle les circonstances précises. Couples d’amoureux, petits métiers aux boutiques pittoresques, villageois endimanchés et heureux, peintres en atelier, touristes sur le chantier de monuments en péril : au-delà de l’humour et de l’inattendu, l’observateur attentif retient l’intemporalité des scènes et des situations où l’humain reste le point focal de la démonstration. Si de son œuvre on éprouve d’abord la truculence et la beauté, les contrastes chromatiques et la construction graphique, à une seconde lecture on est saisi par le renversement de nos points de repère. L’inattendu ou la grâce alors affleurent avec des clichés qui se font des signes par-delà les années, qui paraissent échanger des secrets, et composent, d’une certaine façon, l’autoportrait du photographe provençal. chromatiques et la construction graphique, à une seconde lecture on est saisi par le renversement de nos points de repère. L’inattendu ou la grâce alors affleurent avec des clichés qui se font des signes par-delà les années, qui paraissent échanger des secrets, et composent, d’une certaine façon, l’autoportrait du photographe provençal.

- Guadeloupe, 1981.

- Yvette Kerignard (« Je voulais rappeler son passé d’institutrice, mais elle a préféré que je la photographie en train de faire son tiercé »), 1998-1999, Gens de chez moi.

- Aux rencontres internationales de la photographie d’Arles, 1986.

- Chine, 1993

Photos Maurice Rovellotti © Droits réservés

|

Billet d’humeur

Les sept corbeaux de la Tour de Londres

Depuis le Moyen Âge, où il hantait les champs de bataille attiré par les cadavres des belligérants, le corbeau a mauvaise réputation. Il est aujourd’hui encore pourchassé pour des méfaits pas toujours avérés. Ainsi on a prêté son nom aux auteurs de lettres anonymes, aux employés des pompes funèbres, aux individus avides et sans scrupules. Pourtant ces corvidés (c’est-à-dire corneille noire, grand corbeau, corneille mantelée, corbeau freux, choucas des tours, crave à bec rouge, chocard à bec jaune, pie bavarde, geai des chênes et cassenoix moucheté), ces mal-aimés passent pour être les plus intelligents des oiseaux, disposant de surcroît d’un cerveau proportionnellement sept fois plus volumineux que celui du pigeon. L’anthropologue Claude Lévi-Strauss prétendait que ces passereaux étaient des médiateurs entre la vie et la mort. En Suède, une vieille légende assure qu’ils sont les fantômes de personnes assassinées. Tandis qu’en Allemagne, ils auraient incarné les âmes des damnés. Une autre légende, anglaise celle-là, raconte qu’un décret royal de Charles II, datant de 1630, stipule qu’il doit toujours y avoir au moins six grands corbeaux (Corvus corax) en cage sur la Tour de Londres, forteresse du XIe siècle qui borde la rive nord de la Tamise. Faute de quoi, le monument qui abrite les joyaux de la Couronne s’effondrerait et le royaume avec. Certes, l’édifice a connu de longues et intermittentes périodes de son histoire sans ses oiseaux gardiens. Mais la superstition perdure et la disparition d’un d’entre eux, à la mi-janvier 2021, a plongé la population londonienne dans l’inquiétude. Avec la femelle enfuie, la garde ailée de la Tour comptait alors sept grands corbeaux, répondant aux noms de Erin, Gripp, Harris, Jubilee, Merlina, Munin et Rocky. Arrivée à la Tour de Londres en 2007, Merlina, la fugueuse, était un peu la coqueluche de la gent ailée qui suscitait avec ses cabrioles et ses facéties l’admiration du public et la fierté de Chris Skaife, le sixième maître des corbeaux de l’histoire de la Tour. Ancien militaire (comme le sont ses collaborateurs), celui-ci veille sur les volatiles depuis seize ans. Il n’avait jamais vu de corbeaux aussi impressionnants qui peuvent atteindre, toutes ailes déployées, 1,5 mètre d’envergure, et qui dévorent une tonne et demie de nourriture par an, essentiellement du poulet, de l’agneau, des rats et des biscuits trempés dans le sang de ces animaux (Merlina, quant à elle, avait un faible pour les chips à la crevette). Le maître des corbeaux nourrit une relation singulière avec ses protégés, ordinairement inadaptés à la vie domestique, imprévisibles et caractériels : « Erin est l’aînée de la troupe, explique-t-il, c’est la Mère l’Oie qui persécute tout le monde. Rocky, contrairement à ce que pourrait laisser supposer sont nom, n’a rien d’un macho. Harris et Gripp sont mes ados. La petite Poppy est magnifique, elle se porte comme un charme, mais elle est très dissipée. Georgie (qui a remplacé Merlina) grandit doucement. Jubilee sait un peu mieux se tenir à présent. »

|

Lecture critique

Le monde des bateliers à vau-l’eau

« D’ici 2030, prédit Jean-Claude Raspiengeas (1958, Lot-et-Garonne), plus de 3 milliards d’euros vont être injectés dans les infrastructures fluviales pour petit et grand gabarit. » Est-ce à dire que notre siècle verra en France le retour aux antiques voies d’eau ? D’autant que notre pays possède le plus grand réseau fluvial d’Europe avec ses 8 500 kilomètres, mais celui-ci reste le moins utilisé, et, selon les bateliers eux-mêmes, le moins bien entretenu. De plus, ces dernières décennies, le continent européen a été grandement affecté par la mode de la croisière fluviale. D’anciens bateaux de commerce ont ainsi été transformés en péniches-hôtels et même le sacrosaint Freycinet, péniche emblématique des « transporteurs de marchandises par eau », a été gagné par la vague des croisiéristes de plus en plus nombreux à voguer sur les petits canaux, d’écluse en écluse, à la découverte du terroir français. La raison d’être des professionnels de la batellerie réside pourtant dans le maintien et le renforcement du fret fluvial que cautionnent et réclament l’urgence climatique et les nécessités économiques. Aujourd’hui les canaux et les fleuves ne représentent que 6,1 % du transport de marchandises, contre 76,3 % pour le transport routier et 17,6 % pour le ferroviaire ! « D’ici 2030, prédit Jean-Claude Raspiengeas (1958, Lot-et-Garonne), plus de 3 milliards d’euros vont être injectés dans les infrastructures fluviales pour petit et grand gabarit. » Est-ce à dire que notre siècle verra en France le retour aux antiques voies d’eau ? D’autant que notre pays possède le plus grand réseau fluvial d’Europe avec ses 8 500 kilomètres, mais celui-ci reste le moins utilisé, et, selon les bateliers eux-mêmes, le moins bien entretenu. De plus, ces dernières décennies, le continent européen a été grandement affecté par la mode de la croisière fluviale. D’anciens bateaux de commerce ont ainsi été transformés en péniches-hôtels et même le sacrosaint Freycinet, péniche emblématique des « transporteurs de marchandises par eau », a été gagné par la vague des croisiéristes de plus en plus nombreux à voguer sur les petits canaux, d’écluse en écluse, à la découverte du terroir français. La raison d’être des professionnels de la batellerie réside pourtant dans le maintien et le renforcement du fret fluvial que cautionnent et réclament l’urgence climatique et les nécessités économiques. Aujourd’hui les canaux et les fleuves ne représentent que 6,1 % du transport de marchandises, contre 76,3 % pour le transport routier et 17,6 % pour le ferroviaire !

Dans son livre, « Une vie sur l’eau - Le monde des bateliers », l’écrivain et journaliste livre les anecdotes, les espoirs et l’amertume de ces familles de mariniers, déçues que les pouvoirs publics se soient détourné des voies d’eau. Un long temps, il a partagé le quotidien de certaines d’entre elles à bord de leurs péniches, généralement à 19 kilomètres/heure. Il s’est même initié à la navigation batelière, assimilant quelques techniques et ficelles de la batellerie et se prêtant à de menues tâches propres au calage des tonnes de maïs et de charbon. Parmi les interlocuteurs et bientôt amis de J.-C. Raspiengeas, Jean-Baptiste Castelain se flatte d’être de la vraie famille de « L’Homme du Picardie », le feuilleton de Jacques Ertaud (40 épisodes) qui, diffusé par l’ORTF durant l’hiver 1968-1969, décrivait la vie romancée d’un couple de bateliers, Thérèse et Joseph Durtol [interprétés par Yvette Étiévant et Christian Barbier, avec Pierre Santini et Pierre Arditi]. « Le "Picardie" avait un moteur de 30 CV ; le mien (le "Milanko") en développe 1 100, argumente le capitaine Castelain. La péniche du feuilleton était celle de ma grand-mère, la "Pils", construite à Merville, dans le Nord, et reprise par mon grand-oncle Alfred Leclercq ». Rebaptisé "Hemingway" puis "Yo-Marc", le "Picardie" a fini sa vie dans le Nord, relégué sur le fleuve Aa, rue de la Gare, à Gravelines, avant d’être « déchiré », c’est-à-dire envoyé à la casse.

Dans son livre, « Une vie sur l’eau - Le monde des bateliers », l’écrivain et journaliste livre les anecdotes, les espoirs et l’amertume de ces familles de mariniers, déçues que les pouvoirs publics se soient détourné des voies d’eau. Un long temps, il a partagé le quotidien de certaines d’entre elles à bord de leurs péniches, généralement à 19 kilomètres/heure. Il s’est même initié à la navigation batelière, assimilant quelques techniques et ficelles de la batellerie et se prêtant à de menues tâches propres au calage des tonnes de maïs et de charbon. Parmi les interlocuteurs et bientôt amis de J.-C. Raspiengeas, Jean-Baptiste Castelain se flatte d’être de la vraie famille de « L’Homme du Picardie », le feuilleton de Jacques Ertaud (40 épisodes) qui, diffusé par l’ORTF durant l’hiver 1968-1969, décrivait la vie romancée d’un couple de bateliers, Thérèse et Joseph Durtol [interprétés par Yvette Étiévant et Christian Barbier, avec Pierre Santini et Pierre Arditi]. « Le "Picardie" avait un moteur de 30 CV ; le mien (le "Milanko") en développe 1 100, argumente le capitaine Castelain. La péniche du feuilleton était celle de ma grand-mère, la "Pils", construite à Merville, dans le Nord, et reprise par mon grand-oncle Alfred Leclercq ». Rebaptisé "Hemingway" puis "Yo-Marc", le "Picardie" a fini sa vie dans le Nord, relégué sur le fleuve Aa, rue de la Gare, à Gravelines, avant d’être « déchiré », c’est-à-dire envoyé à la casse.

Tout un chapitre de « Une vie sur l’eau - Le monde des bateliers » est consacré à l’écrivain Georges Simenon (1903-1989) qui retirera de ses voyages fluviaux (à bord de son bateau l’"Ostrogoth") et maritimes une précieuse moisson d’impressions et de sensations, dont une grande partie de son œuvre porte témoignage : « De ses voyages, il a ramené le personnage du commissaire Maigret, imaginé sur l’eau en 1931, après quelques verres de genièvre "colorés de quelques gouttes de bitter", à Delfzijl (un port de la Frise, aux Pays-Bas, à la frontière allemande). » « Simenon met fin à la carrière de Maigret en 1972, lit-on plus loin, au moment où "L’Homme du Picardie" n’est déjà plus qu’un souvenir dans la mémoire collective. Bientôt, les mariniers seront poussés vers la sortie, contraints de débarquer, la mort dans l’âme, et de traîner leurs péniches à la fosse commune des ferrailleurs. »

Jean-Claude Raspiengeas © Photo Ed Alcock, 2000

- Une vie sur l’eau - Le monde des bateliers, par Jean-Claude Raspiengeas, éditions L’Iconoclaste, 304 pages, 2022.

Portrait

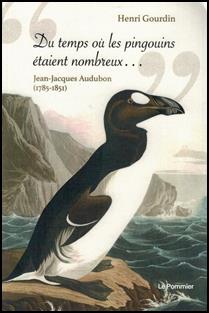

Jean-James Audubon et ses Oiseaux d’Amérique

Né citoyen français en Louisiane (dans la colonie française de Saint-Domingue) le 26 avril 1785, mort le 27 janvier 1851 à New York (naturalisé américain en 1824 à Philadelphie), Jean-Jacques Audubon a consacré sa vie à observer et à dessiner les oiseaux d’Amérique. La postérité a laissé de ce naturaliste et peintre autodidacte 435 aquarelles représentant en vraie grandeur (certaines d’un mètre de haut) plus de 1 000 oiseaux du Nouveau Monde appartenant à 462 espèces et 27 sous-espèces. Des portraits extraordinaires, d’une exactitude et d’une beauté inégalées, résultats de longues et patientes observations qu’il commente à travers les « épisodes » de ses carnets « griffonnés à la hâte dans des cabanes de passage ou sur des barges dérivant au fil de l’eau », selon son biographe Henri Gourdin (Uccle, 1948). « Bien avant d’entamer son œuvre américaine, Audubon s’est essayé à figurer les oiseaux qu’il observait autour de ses résidences à Couëron, aujourd’hui en Loire-Atlantique, et à Mille Grove en Pennsylvanie », nous apprend l’écrivain et essayiste belge. Né citoyen français en Louisiane (dans la colonie française de Saint-Domingue) le 26 avril 1785, mort le 27 janvier 1851 à New York (naturalisé américain en 1824 à Philadelphie), Jean-Jacques Audubon a consacré sa vie à observer et à dessiner les oiseaux d’Amérique. La postérité a laissé de ce naturaliste et peintre autodidacte 435 aquarelles représentant en vraie grandeur (certaines d’un mètre de haut) plus de 1 000 oiseaux du Nouveau Monde appartenant à 462 espèces et 27 sous-espèces. Des portraits extraordinaires, d’une exactitude et d’une beauté inégalées, résultats de longues et patientes observations qu’il commente à travers les « épisodes » de ses carnets « griffonnés à la hâte dans des cabanes de passage ou sur des barges dérivant au fil de l’eau », selon son biographe Henri Gourdin (Uccle, 1948). « Bien avant d’entamer son œuvre américaine, Audubon s’est essayé à figurer les oiseaux qu’il observait autour de ses résidences à Couëron, aujourd’hui en Loire-Atlantique, et à Mille Grove en Pennsylvanie », nous apprend l’écrivain et essayiste belge.

Issu d’une lignée de marins et de capitaines, tout à la fois armateur et propriétaire terrien, Jean Audubon, son père, n’a pas vu d’un bon œil l’engouement de son rejeton pour la nature, mais les échecs consécutifs à l’Académie polysophique puis à l’École navale l’ont convaincu de la nécessité de le laisser à sa passion en l’inscrivant à un cours de dessin et en lui offrant une édition illustrée des fables de Jean de La Fontaine…

Très tôt, apprend-on dans l’ouvrage biographique « Du temps où les pingouins étaient nombreux… Jean-Jacques Audubon (1785-1851) », « Jean-Jacques commente le "Systema naturae" de Carl von Linné et ses principes de classification binomiale, les gravures de Jacques de Sève pour la grande édition de l’"Histoire naturelle" de Buffon  (1749 à 1789, trente-six volumes illustrés de 1 290 gravures), les dessins de Pierre-Joseph Redouté, le peintre des roses et de Marie Antoinette, et de son frère cadet Henri-Joseph, membre de l’expédition d’Égypte du futur empereur ». (1749 à 1789, trente-six volumes illustrés de 1 290 gravures), les dessins de Pierre-Joseph Redouté, le peintre des roses et de Marie Antoinette, et de son frère cadet Henri-Joseph, membre de l’expédition d’Égypte du futur empereur ».

Les liens amicaux et durables qu’il noue avec Andrew Jackson, premier président sudiste de l’histoire des États-Unis, ne cachent pas son désarroi devant les terribles conséquences du vote par le Congrès de l’Indian Removal Act, une loi permettant de déplacer "manu militari" les indigènes qui gêneraient l’expansion blanche et d’exterminer sans préavis ceux qui s’y opposeraient. Il se lie d’amitié avec plusieurs Indiens et déplore que leurs tribus disparaissent au même rythme effréné que les arbres et les oiseaux. « Il les observe, écoute leurs histoires, raconte H. Gourdin. Et devine une vérité qui échappe complètement à ses contemporains : sur ce territoire où 5 millions de Blancs ne subsistent qu’au prix d’une destruction irrémédiable du milieu, deux voire trois fois plus d’Indiens ont prospéré des siècles durant dans le respect de la nature. » Proche du baron Cuvier, zoologiste et paléontologue, et de l’écrivain britannique Sir Walter Scott, il rejoint d’honorables compatriotes, Alexander Wilson, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau et John Muir, adeptes comme lui d’une existence en harmonie avec la nature. Jean-Jacques Audubon a rendu son dernier souffle le 27 janvier 1851 dans sa propriété de Minnie’s Land, à New York, sur les rives de l’Hudson (sa femme, Lucy Bakewell, éducatrice et philanthrope, lui survivra vingt-trois ans). Sa renommée, la reconnaissance de son œuvre artistique et scientifique et la spéculation, ont affolé la boussole des enchères lors de la vente des planches originales des Oiseaux d’Amérique, planches de 68 centimètres sur 98 qui sont souvent presque entièrement remplies par la gravure. Traitées en aquatinte et trait léger, les épreuves étaient ensuite coloriées à la main. Dernières ventes publiques de la collection complète, signale son biographe : 4,92 millions chez Christie’s en avril 1992, 8,8 millions de dollars chez Christie’s encore en mars 2000, record absolu dans les annales de la bibliophilie. En outre, dans l’espace, un astéroïde a été nommé « (75564) Audubon » et localisé le 2 janvier 2000 entre les orbites de Mars et de Jupiter, marquant ainsi son entrée dans le troisième millénaire.

|

8 espèces disparues

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (qui coordonne à l’échelle planétaire les actions nationales de recensement et de conservation de la nature), parmi les 462 espèces représentées par J.-J. Audubon, plus de 100 sont en régression inquiétante, 15 gravement menacées et 8 définitivement éteintes. Les huit espèces disparues sont : le canard du Labrador, la paruline de Bachman, la perruche des Carolines, le pic à bec d’ivoire, le pic impérial, le pigeon migrateur américain, le grand pingouin et le tétras cupidon. À propos du pigeon migrateur américain, autrement appelé pigeon-passager, J.-J. Audubon déclare en avoir vu un vol de 1 115 136 000 en 1813, près de Louisville, au Kentucky : comment a-t-il pu arriver à ce chiffre ! Massacrés lors d’essais d’exploitation industrielle (fabrication de conserves du volatile), le dernier spécimen connu est mort au zoo de Cincinnati (Ohio) en 1914.

|

Henri Gourdin © Photo X, droits réservés

- « Du temps où les pingouins étaient nombreux… » Jean-Jacques Audubon (1785-1851), par Henri Gourdin, éditions Le Pommier, 362 pages, 2022.

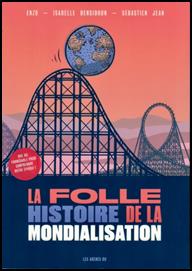

Varia : la Folle Histoire de la mondialisation

« Alors que la France s’est découverte toute nue dans la crise du coronavirus, obligée d’importer des masques et des médicaments, la mondialisation est contestée comme jamais. Les citoyens refusent de plus en plus les traités internationaux du type CETA ; ils veulent des circuits courts et des relocalisations. Pourtant le pays est encore plus mondialisé qu’on ne le croit : la moitié des biens consommés est importée. Les machines et les équipements électriques le sont à 90 %, et même les denrées agricoles, pourtant un point fort français, à 38 %.

« La mondialisation, ce sont à la fois des délocalisations, des pertes d’emplois mais aussi des produits plus variés et moins chers dans notre panier, ainsi qu’une ouverture appréciée au monde. En tant que citoyens, nous sommes souvent favorables aux relocalisations mais nous refusons, en tant que consommateurs, que notre porte-monnaie en pâtisse.

« La mondialisation, ce sont à la fois des délocalisations, des pertes d’emplois mais aussi des produits plus variés et moins chers dans notre panier, ainsi qu’une ouverture appréciée au monde. En tant que citoyens, nous sommes souvent favorables aux relocalisations mais nous refusons, en tant que consommateurs, que notre porte-monnaie en pâtisse.

« En 220 pages, vibrantes d’intelligence et d’érudition, cette bande dessinée raconte comment notre monde est devenu plus vaste et interdépendant, et par quels détours de l’histoire nous en sommes arrivés là. Car si la mondialisation s’est accélérée dans les années 1980-1990, ses débuts remontent au XIXe siècle ! "Après la crise du coronavirus, les années qui viennent seront décisives", nous préviennent les économistes Isabelle Bensidoun et Sébastien Jean, soutenus par le crayon magique d’Enzo. »

- La Folle Histoire de la mondialisation, par Enzo, Isabelle Bensidoun et Sébastien Jean, éditions Les Arènes, 248 pages, 2021.

Carnet : la fiction piégée par la réalité

Avant toute rédaction, il importe de se documenter sur les lieux, les professions dont nous allons parler, sur l’histoire des villes et même sur le temps qu’il faisait à telle ou telle date. Ayant indiqué la présence d’Orion dans le ciel de juin, dans « Demoiselles aux moyens modestes » (1963), la romancière britannique Muriel Spark (1918-2006) se souvient avoir été détrompée par un astronome amateur, vingt ans après !

Deux écritures

À mon sens, les bonnes revues littéraires sont celles dont les contributeurs se situent à l’opposé de deux écritures, celle de l’université et le journalisme.

La mystique se vend bien

Curieuse époque que nous vivons où la mystique, bourgeoise et interculturelle, se vend bien. Nombre de nos contemporains la savoure orientale, livresque et à temps partiel. Pas vraiment nécessaire mais indispensable pour justifier de sa curiosité intellectuelle.

Les deux façons de critiquer

Les exercices d’admiration et de détestation m’ennuient au plus haut point quand ils ne sont pas guidés par la compétence et la sincérité. Quatre ou cinq tribunes critiques, dont trois parisiennes, partagent ma curiosité. Certaines transpercent leurs victimes avec une rage injustifiée. D’autres, fort heureusement, font preuve d’une rare générosité intellectuelle. « J’ai fait moi-même des critiques, prétendait l’écrivain britannique Anthony Burgess, et je sais comme il est commode de détester. »

(Vendredi 28 avril 2023)

|

Billet d’humeur

Le gros œuvre du républicain social

Notre républicain social n’est pas un parlementaire exerçant au sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ; c’est un architecte génial dont les réalisations font sensation en Afrique du Sud. Issu de la famille des ploceidae (tisserins), dans l’ordre des passériformes, ce passereau (Philetairus socius) a été décrit pour la première fois en 1790 par le médecin et naturaliste britannique John Latham (1740-1837). Gros comme un moineau, mesurant 14 cm de long pour un poids de 26 à 30 grammes, son plumage varie dans les tons de marron, avec un plastron brun clair. Son régime alimentaire dépend des précipitations car il se nourrit d’insectes (à 80 %) et de graines. Il vit entre 3 et 8 ans (un record connu à 16 ans). Il a la particularité de tisser aux branches maîtresses des acacias du désert de Kalahari (Afrique du Sud, Namibie et Botswana) de gigantesques nids communautaires garnis de chambres individuelles, des HLM à piafs en quelque sorte qui peuvent héberger plusieurs dizaines de familles et jusqu’à cinq cents volatiles. La fonction de ces gros essaims de paille est de protéger leurs pensionnaires du froid qui sévit la nuit en milieu désertique (il gèle aussi l’hiver en Afrique australe) et du chaud par une ventilation naturelle (en été, le thermomètre peut dépasser les 40° Celsius). Chaque nid dont les plus imposants peuvent mesurer quatre mètres de haut sur sept mètres de long est construit au moyen de rameaux et de brindilles de plantes que les passereaux entremêlent solidement les uns aux autres tout en arrimant l’essaim à la charpente de l’arbre (Robinia pseudoacacia) avant de garnir l’intérieur des « chambres » de matériaux plus doux. Une équipe formée de scientifiques sud-africains (du Cap), français (de Montpellier) et portugais (de Porto) a remarqué que ces nids étaient restaurés en permanence par les tisserands sociables, autre nom donné à l’espèce, et que certains d’entre eux étaient utilisés depuis plus d’un siècle. D’autres oiseaux les occupent à l’occasion, tels l’inséparable rosegorge (Agapornis roseicollis), l’amadine à tête rouge (Amadina erythrocephala), le faucon pygmée (Polihierax semitorquatus) et le fauconnet d’Afrique (Polihierax semitorquatus). Il arrive à ces deux rapaces de dévorer les œufs et les poussins du républicain social, et, paradoxalement, dans le même temps, de chasser deux de ses terribles prédateurs, le cobra du Cap (Naja nivea) et le boomslang ou serpent des arbres (Dispholidus typus). Aux périodes de reproduction (plusieurs couvées dans l’année, entre 2 et 5 œufs chacune), le tisserand sociable est secondé par de précieux auxiliaires, républicains sociaux mais adultes non reproducteurs qui aident les géniteurs à élever les poussins, à entretenir leur habitat et à garantir la défense du nid. Que voilà un élevage coopératif remarquable, non ?

|

Lecture critique

Les deux bâtisseurs de l’Aéropostale

L’un est resté célèbre, l’autre a sombré dans l’oubli : Pierre-Georges Latécoère (Bagnères-de-Bigorre, 25 août 1883-Paris 16e, 10 août 1943) et Marcel Bouilloux-Lafont (Angoulême, 9 avril 1871-Rio de Janeiro, 2 février 1944) ont tous deux contribué au succès d’une des plus mémorables aventures aéronautiques : l’Aéropostale (1918-1933). Ancien commandant de bord, littérateur féru d’histoire et éditeur exigeant, Bernard Bacquié (Toulouse, 1945) a tenu à raconter l’histoire de ces deux grands chefs d’entreprise, authentiques bâtisseurs de l’aviation postale, débarrassée des excès de l’hagiographie et des approximations de la légende. Servi par une riche et rare iconographie et des archives également inédites, l’ouvrage « Latécoère Bouilloux-Lafont - Duel sur le tapis vert » est le fruit de patientes recherches effectuées à la faveur de voyages et entretiens dans les régions du monde balisées par les 13 400 kilomètres de la Ligne. L’un est resté célèbre, l’autre a sombré dans l’oubli : Pierre-Georges Latécoère (Bagnères-de-Bigorre, 25 août 1883-Paris 16e, 10 août 1943) et Marcel Bouilloux-Lafont (Angoulême, 9 avril 1871-Rio de Janeiro, 2 février 1944) ont tous deux contribué au succès d’une des plus mémorables aventures aéronautiques : l’Aéropostale (1918-1933). Ancien commandant de bord, littérateur féru d’histoire et éditeur exigeant, Bernard Bacquié (Toulouse, 1945) a tenu à raconter l’histoire de ces deux grands chefs d’entreprise, authentiques bâtisseurs de l’aviation postale, débarrassée des excès de l’hagiographie et des approximations de la légende. Servi par une riche et rare iconographie et des archives également inédites, l’ouvrage « Latécoère Bouilloux-Lafont - Duel sur le tapis vert » est le fruit de patientes recherches effectuées à la faveur de voyages et entretiens dans les régions du monde balisées par les 13 400 kilomètres de la Ligne.

Le défi de Latécoère

En 1917, P.-G. Latécoère, ingénieur centralien, transforme la scierie familiale fondée par son père Gabriel, compagnon charpentier, en une usine de construction de tramways et de wagons. Bernard Bacquié livre une savoureuse anecdote à propos du patronyme de la parentèle : « Pour Marcel Bouilloux-Lafont, la surprise fut grande d’apprendre qu’à sa naissance, le 25 août 1883, le patronyme usuel de Pierre Charles Georges était "Lachique". Un arrêt, rendu par le tribunal de Tarbes, avalisait, en 1901, de substituer à ce sobriquet le nom patronymique de "Latécoère" porté par ses aïeux, déjà au dix-septième siècle. » Durant la guerre, dans de nouvelles installations à Montaudran, près de Toulouse, l’industriel pyrénéen fabrique des obus et des avions Salmson 2A-2 : six sont assemblés chaque jour. Ainsi huit cents de ces biplaces auront été construits avant l’Armistice. En 1918, la construction aéronautique française comprend les Blériot, Breguet, Voisin, Maurane-Saulnier, Caudron, Farman, Hanriot, Spad, Nieuport-Delage, Salmson et Latécoère. En mai de cette année-là, P.-G. Latécoère se lance un défi incroyable pour l’époque : instaurer une ligne régulière d’avions postaux à destination de l’Afrique et, au-delà, vers l’Amérique du Sud. Tout à la perspective de réaliser la première liaison aérienne entre Toulouse et Casablanca au Maroc, il avoue alors : « J’ai fait tous les calculs. Ils confirment l’opinion des spécialistes : notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu’une chose à faire : la réaliser. » Le défi est à la fois technique et économique. La conception des aéronefs est rudimentaire, ils sont faits de bois et de toile avec un rayon d’action maximal de 400 km. Quant à la rentabilité du projet, elle paraît aléatoire en ce qu’elle ne concerne que le seul transport du courrier. La réussite sanctionne pourtant le vol inaugural Toulouse-Casablanca le 1er septembre 1919 avec un nouveau venu aux commandes d’un Bréguet 14 (avion militaire à l’origine), Didier Daurat (1891-1969). Un an plus tard, les lignes de la première compagnie aérienne française, la Compagnie Espagne Maroc Algérie (CEMA) sont quotidiennes et les avions transportent leurs premiers passagers. En 1925, la ligne est prolongée jusqu’à Dakar. Pour mener à bien le projet, P.-G. Latécoère s’est adjoint comme directeur d’exploitation le même Daurat qui saura repérer les pilotes les plus chevronnés. Le 28 septembre 1924, Jean Mermoz (1901-1936) est embauché par la CEMA devenue Compagnie générale d’entreprises aéronautiques (CGEA). En 1926, il engage deux pilotes réputés, Henri Guillaumet (1902-1940) et Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Si la ligne s’avère viable,  son prolongement en Amérique du Sud implique d’importants capitaux, et Latécoère peine à décrocher des contrats postaux auprès des gouvernements sud-américains, en dépit des négociations menées par ses amis, le prince Charles Murat (bijoutier et homme politique) et Beppo de Massimi (aristocrate italien). Selon les experts de l’époque, la création d’une pareille liaison aérienne est censée ramener le temps de parcours à trois jours pour le Brésil et à quatre pour l’Argentine, au lieu de quatorze et dix-sept par la voie maritime (par avisos). son prolongement en Amérique du Sud implique d’importants capitaux, et Latécoère peine à décrocher des contrats postaux auprès des gouvernements sud-américains, en dépit des négociations menées par ses amis, le prince Charles Murat (bijoutier et homme politique) et Beppo de Massimi (aristocrate italien). Selon les experts de l’époque, la création d’une pareille liaison aérienne est censée ramener le temps de parcours à trois jours pour le Brésil et à quatre pour l’Argentine, au lieu de quatorze et dix-sept par la voie maritime (par avisos).

La passion de Bouilloux-Lafont

En 1926, Marcel Bouilloux-Lafont est sollicité par P.-G. Latécoère pour lancer le trafic aéropostal en Amérique du Sud. Banquier et entrepreneur, il réside au Brésil qu’il a découvert vingt ans plus tôt et il a déjà construit en Amérique latine des ports et des voies de chemins de fer. En avril 1927, au moment où Latécoère cède sa Compagnie générale d’entreprises aéronautiques (CGEA) à la Société française sud-américaine de travaux publics (Sudam) dirigée par Bouilloux-Lafont (celui-ci a racheté, au prix fort, 93,75 % des actions de la CGEA, soit 30 millions de francs or), l’entreprise aligne près de 80 pilotes. Presque tous resteront plus ou moins anonymes, à l’exception de cinq d’entre eux, Paul Vachet (1897-1974), Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Marcel Reine (1901-1940) et Antoine de Saint-Exupéry. Tout en conservant ses privilèges en qualité de fournisseur du matériel volant de la Ligne, Latécoère se reconvertit dans la construction d’hydravions, à Biscarosse, à la tête de la Société industrielle d’aviation Latécoère (Sidal). Quant à Marcel Bouilloux-Lafont, secondé par son fils André, polytechnicien, il s’engage avec une fougueuse détermination dans ce qui va devenir la passion de sa vie. Le réseau s’étend désormais jusqu’en Amérique du Sud où vingt-sept aérodromes ont été créés par les nouveaux dirigeants. « L’Étampois [M. Bouilloux-Lafont a été élu maire d’Étampes] avait bâti, raconte Bernard Bacquié, la plus importante compagnie aérienne du monde, sur près de 19 000 km, maintenant que, depuis le mois d’octobre, la desserte hebdomadaire était assurée depuis le Chili vers la Bolivie et le Pérou. À la fin de 1930, l’"Aéropostale" affichait des chiffres incomparables : 1 500 employés, dont 51 pilotes, plus de 200 avions : 59 vieux Bréguet 14, 46 Laté 25, 50 Laté 26, 30 Laté 28, 3 Potez 25 et un Potez 29, 17 hydravions, et une poignée de "Farman", "Caudron", "Loire & Olivier". Sur mer, c’était huit avisos et des vedettes de secours. Sur terre, 46 aérodromes, tous équipés de la radio et beaucoup de l’éclairage de piste, et dont certains, comme Casablanca, Dakar et Rio de Janeiro, cohabitaient avec les militaires, ainsi que celui de Montaudran avec le constructeur "Latécoère". » Les 12 et 13 mai 1930, Mermoz réussit la traversée entre le Sénégal et le Brésil à bord d’un hydravion, le Latécoère 28-3 Comte-de-La-Vaulx. En fait, cet avion monomoteur terrestre a été « navalisé », après que son constructeur l’eut juché sur des flotteurs eux-mêmes reliés à la carlingue par des jambages de métal. Cinq ans plus tard, les liaisons transocéaniques ne sont plus effectuées qu’avec des appareils multimoteurs : dotés d’un fuselage à coque, le Latécoère 300-301 et le Blériot 5190 de la jeune compagnie Air France présentent alors un niveau de sécurité nettement supérieur à celui du Laté 28-3. La crise économique de 1929 (avec le krach de Wall Street en octobre), le refus de l’État français de payer ou de cautionner des emprunts et une série de conflits mettent fin à l’aventure des Bouilloux-Lafont. L’Aéropostale fusionne le 7 octobre 1933 avec quatre autres compagnies (Farman, Air Union, Cidna et Air Orient) pour former Air France. Un à un, les premiers rôles de la saga aéropostale quittent la scène. Daurat est limogé en 1932 ; la même année, Saint-Exupéry interrompt sa mission en Amérique latine ; inspecteur général de la compagnie Air France, Mermoz périt le 7 décembre 1936 à bord du Laté 300 Croix-du-Sud ; Guillaumet est abattu le 27 novembre 1940 aux commandes de son Farman et Saint-Exupéry s’abime en Méditerranée le 31 juillet 1944 avec son F-38 Lightning. L’Aéropostale n’est plus, mais la Ligne demeure, et les valeureux pionniers qui l’ont tracée (121 pilotes et mécaniciens y ont trouvé la mort) méritent la reconnaissance des nations.

Bernard Bacquié © Photo X, droits réservés

- Latécoère Bouilloux-Lafont - Duel sur tapis vert, par Bernard Bacquié, avec la participation de Louis Bassères (historien de l’hydraviation), éditions Latérales, 196 pages, 2022.

Lectures complémentaires :

- Dictionnaire universel de l’aviation, de Bernard Marck, éditions Tallandier, 1128 pages, 2005

- La Ligne, de Jean-Gérard Fleury, éditions Gallimard, 283 pages, 1939.

Portrait

Les multiples aspects de la Performance

La performance désigne une manifestation qui, selon une durée donnée et un espace déterminé, mobilise la présence physique d’un ou plusieurs participants et soumet les spectateurs à des situations et à des émotions directes. Le genre qui se rapporte d’abord à l’art et puis au théâtre se développe véritablement à partir des années 1950 à travers différents performers*, différents groupes : au Japon le mouvement Gutai (littéralement qui préfère l’art concret à l’art abstrait) ; à New York l’artiste américain Allan Kaprow (il réalise 18 Happenings in 6 Parts à la Reuben Gallery), Carolee Schneemann (artiste américaine et féministe du corps, du sexe et du genre), Claes Oldenburg (sculpteur monumental du pop art aux États-Unis) ou Wolf Vostell (pionnier allemand de l’art vidéo et de l’installation). Le premier d’entre eux n’aime pas le vocable performance et lui substitue les néologismes assemblage et environnement, ou, mieux encore, le mot happening qu’il qualifie d’« environnement exalté, dans lequel le mouvement et l’activité sont intensifiés pendant un temps limité et où, en règle générale, les gens s’assemblent à un moment donné pour une action dramatique ». La performance désigne une manifestation qui, selon une durée donnée et un espace déterminé, mobilise la présence physique d’un ou plusieurs participants et soumet les spectateurs à des situations et à des émotions directes. Le genre qui se rapporte d’abord à l’art et puis au théâtre se développe véritablement à partir des années 1950 à travers différents performers*, différents groupes : au Japon le mouvement Gutai (littéralement qui préfère l’art concret à l’art abstrait) ; à New York l’artiste américain Allan Kaprow (il réalise 18 Happenings in 6 Parts à la Reuben Gallery), Carolee Schneemann (artiste américaine et féministe du corps, du sexe et du genre), Claes Oldenburg (sculpteur monumental du pop art aux États-Unis) ou Wolf Vostell (pionnier allemand de l’art vidéo et de l’installation). Le premier d’entre eux n’aime pas le vocable performance et lui substitue les néologismes assemblage et environnement, ou, mieux encore, le mot happening qu’il qualifie d’« environnement exalté, dans lequel le mouvement et l’activité sont intensifiés pendant un temps limité et où, en règle générale, les gens s’assemblent à un moment donné pour une action dramatique ».

À bien des égards, par sa forme et ses objectifs, ce genre tout à fait nouveau « se pose, selon Sylvie Coëllier, en critique de l’institution, de sa structure, dans sa tradition dadaïste ou fluxus, dans sa référence au situationnisme ». « Car l’institution art, au sein même des lieux publics nationaux subventionnés, continue le professeur d’histoire de l’art (Aix-Marseille Université), est minée par la financiarisation et le marché de l’art, qui cherchent à déplacer les valeurs par des pressions sur son administration. » Rien d’étonnant alors à ce que les performers s’attachent à quitter galeries, musées et scènes de théâtre, soucieux de retrouver le réel et le monde extérieur. À bien des égards, par sa forme et ses objectifs, ce genre tout à fait nouveau « se pose, selon Sylvie Coëllier, en critique de l’institution, de sa structure, dans sa tradition dadaïste ou fluxus, dans sa référence au situationnisme ». « Car l’institution art, au sein même des lieux publics nationaux subventionnés, continue le professeur d’histoire de l’art (Aix-Marseille Université), est minée par la financiarisation et le marché de l’art, qui cherchent à déplacer les valeurs par des pressions sur son administration. » Rien d’étonnant alors à ce que les performers s’attachent à quitter galeries, musées et scènes de théâtre, soucieux de retrouver le réel et le monde extérieur.

Le plus souvent, les performances de la décennie 1950-1960 incluent des matériaux hétéroclites : papiers, tissus, vêtements, guirlandes de Noël, végétaux, jouets et objets de plastique, journaux, sons, projections, films et même nourriture. Primitivement marqués par l’humour, les premiers « happenings » étaient appelés à disparaître aussitôt la performance terminée. Et seuls, les spectateurs présents pouvaient, si toutefois ils en étaient capables, comprendre l’expérience à laquelle ils venaient d’assister. Très tôt, les artistes ont débattu de la nécessité de garder des témoignages, des « traces », autrement dit de sauvegarder la mémoire de leurs performances à travers l’archive, la photographie, le film, l’enregistrement sonore, la vidéo, des correspondances et des manuscrits.

En France, où « les actions et projets publics des Nouveaux Réalistes avaient ouvert la voie à la campagne déroutante Fluxus de Vostell et Ben » (selon Nathalie Boulouch, maître de conférences en art et photographie à l’université Rennes 2 et Sophie Delpeux, de l’université Paris 1), Jean-Jacques Lebel est considéré comme le précurseur du happening avec ses 120 minutes dédiées au divin marquis - Sade - en 1966. Le même mouvement Fluxus s’impose en Allemagne et aux États-Unis avec Georges Maciunas et Nam June Paik tandis que les actionnistes viennois (Gunter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch et Rudolf Schwarzkogler) font scandale tout au long des années 1960.

Au début des années 1970, on assiste, indiquent Nathalie Boulouch, maître de conférences en art et photographie, et Elvan Zabunyan, historienne de l’art contemporain (toutes deux à l’Université Rennes 2) à un « déplacement d’un médium à un autre, de la performance vers la vidéo, la photographie, ou l’installation ». Aujourd’hui, argumente Patrice Pavis (professeur à la School of Arts de l’université du Kent à Cantorbéry), « la performance prend plaisir à adopter des techniques et des aspects des autres arts, en particulier du cinéma, des arts plastiques, de l’architecture, de la photographie ». Au sein des recherches actuelles, au gré d’une tendance prégnante, des liens se renforcent entre la performance et d’anciennes et nouvelles disciplines comme le body art, art corporel, ou live art (Marina Abramovic, Vito Acconci, Bruce Nauman, Gina Pane et Xi Jianjun), la danse (Trisha Brown et Young Vic), l’écologie (environnement et pollution), la musique (John Cage), la politique (Groupe Acre, Portugal), la sculpture (Miquel Barcelo, Josef Nadj et Jean Tinguely) et… la vidéosurveillance. Évoquant l’expression anglo-américaine Performance studies, litt. « Études de spectacle », Patrice Pavis souligne opportunément l’infinité d’actes regroupés dans la seule performance : activités artistiques, comportements et pratiques sociales de la vie quotidienne ou festive, jeux (« plays » et « games »), rituels, foires, expositions, folklore, cirque, music-hall, etc., un foisonnement qui appelle à une analyse politique et historique des objets étudiés qui profitera aussi bien aux performers qu’aux publics auxquels ils s’adressent. Au début des années 1970, on assiste, indiquent Nathalie Boulouch, maître de conférences en art et photographie, et Elvan Zabunyan, historienne de l’art contemporain (toutes deux à l’Université Rennes 2) à un « déplacement d’un médium à un autre, de la performance vers la vidéo, la photographie, ou l’installation ». Aujourd’hui, argumente Patrice Pavis (professeur à la School of Arts de l’université du Kent à Cantorbéry), « la performance prend plaisir à adopter des techniques et des aspects des autres arts, en particulier du cinéma, des arts plastiques, de l’architecture, de la photographie ». Au sein des recherches actuelles, au gré d’une tendance prégnante, des liens se renforcent entre la performance et d’anciennes et nouvelles disciplines comme le body art, art corporel, ou live art (Marina Abramovic, Vito Acconci, Bruce Nauman, Gina Pane et Xi Jianjun), la danse (Trisha Brown et Young Vic), l’écologie (environnement et pollution), la musique (John Cage), la politique (Groupe Acre, Portugal), la sculpture (Miquel Barcelo, Josef Nadj et Jean Tinguely) et… la vidéosurveillance. Évoquant l’expression anglo-américaine Performance studies, litt. « Études de spectacle », Patrice Pavis souligne opportunément l’infinité d’actes regroupés dans la seule performance : activités artistiques, comportements et pratiques sociales de la vie quotidienne ou festive, jeux (« plays » et « games »), rituels, foires, expositions, folklore, cirque, music-hall, etc., un foisonnement qui appelle à une analyse politique et historique des objets étudiés qui profitera aussi bien aux performers qu’aux publics auxquels ils s’adressent.

*Selon Louis Dieuzayde (université Aix-Marseille), la racine indo-européenne per signifie « aller de l’avant », « passer à travers », indiquant l’idée d’un possible péril, d’une épreuve (peira) et la mise en jeu des limites (peras). Le verbe grec perainein signifie « traverser de part en part, parcourir jusqu’au bout ».

- La Performance entre archives et pratiques contemporaines, sous la direction de Janig Bégoc, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, préface d’Anne Tronche, Presses universitaires de Rennes/Archives de la critique d’art, 246 pages, 2015 ;

- La Performance, encore, sous la direction de Sylvie Coëllier, Presses universitaires de Provence, 358 pages, 2016 ;

- Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, par Patrice Pavis, éditions Armand Colin, 296 pages, 2016.

Varia : les petits objets du quotidien vus par Jacques Lucchesi

« Le projet de ces petits textes - qu’on appellera par défaut intimistes - est né, voici longtemps, d’une interrogation récurrente : que sais-je ? En l’occurrence que sais-je des objets qui m’entourent et qui composent de façon souvent interactive, mon univers quotidien ? A priori pas grand-chose. Comme tout ce qui est trop présent, trop familier, ils ont une fâcheuse tendance à se fondre dans le décor et s’agréger à des habitudes où l’esprit - avec ses capacités d’étonnement et de raisonnement - n’intervient plus. Au fil des ans, ils se recouvrent d’un voile opaque qui cache le sens profond de leur structure et de leur utilité, voire de leur symbolique propre. Ainsi va le cours de la vie qui nous éloigne toujours plus de notre réseau intime de significations, happés par des obligations multiples et des tâches répétitives. Quant aux découvertes qu’entraîne notre soif d’espace, c’est souvent au détriment d’un vécu vraiment intense que nous les faisons. « Le projet de ces petits textes - qu’on appellera par défaut intimistes - est né, voici longtemps, d’une interrogation récurrente : que sais-je ? En l’occurrence que sais-je des objets qui m’entourent et qui composent de façon souvent interactive, mon univers quotidien ? A priori pas grand-chose. Comme tout ce qui est trop présent, trop familier, ils ont une fâcheuse tendance à se fondre dans le décor et s’agréger à des habitudes où l’esprit - avec ses capacités d’étonnement et de raisonnement - n’intervient plus. Au fil des ans, ils se recouvrent d’un voile opaque qui cache le sens profond de leur structure et de leur utilité, voire de leur symbolique propre. Ainsi va le cours de la vie qui nous éloigne toujours plus de notre réseau intime de significations, happés par des obligations multiples et des tâches répétitives. Quant aux découvertes qu’entraîne notre soif d’espace, c’est souvent au détriment d’un vécu vraiment intense que nous les faisons.

« C’est pour lutter contre cet engourdissement intérieur que j’ai entrepris à contempler, littéralement, toutes ces choses qui se trouvaient à portée de ma main et de mon regard. Des choses qui participent à la vie la plus banale mais de façon indispensable à notre confort. Non pas ces choses, mot par lequel Hugo définissait les événements qui avaient marqué son existence, mais plutôt au sens que Pérec donnait à ces objets massivement produits par la société industrielle, la mélancolie en plus. Comme les hommes, comme les mots, ils n’ont de sens qu’en relation, non pas entre eux mais avec leur utilisateur.

« Il s’agissait pour moi de redonner un peu de dignité à ces assemblages matériels (dans lesquels entrent beaucoup d’intelligence conceptrice) ; de retrouver aussi bien des sensations oubliées et des moments de vie associés à leur usage. De nombreux souvenirs - pour certains fondateurs de ma sensibilité - furent ainsi catalysés par cette méditation obstinée qui devait aboutir à une véritable anamnèse. Rien de technique dans cette approche, malgré quelques renvois à des processus historiques. Elle revendique, au contraire, une subjectivité librement recréatrice. La trentaine d’objets ainsi sélectionnés ne reflète, bien sûr, qu’une toute petite partie de ceux que nous utilisons communément. C’est dire que leur classement en forme d’abécédaire n’a rien d’exhaustif. Volontairement inachevé, il invite le lecteur à compléter, sur un mode personnel, cette liste et cette quête s’il en ressent l’inspiration. Ainsi s’ébauche, à partir d’une exigence de connaissance singulière, le projet d’une écriture différentielle et partagée. »

Extrait de l’ouvrage « Choses vécues », de Jacques Lucchesi, Sinope éditions, collection Hors sentier, 186 pages, 2022.

Carnet : talent et délicatesse

Il faut autant de talent que de délicatesse pour faire revivre des personnages réels dans un roman. Journaliste et écrivain, Michel Tauriac (1927-2013), qu’on ne peut soupçonner d’amateurisme, ne manquait ni de l’un ni de l’autre.

Sans blague !

« En humour, je ne plaisante jamais », prévient en une sorte de principe intangible l’écrivain polonais Witold Gombrowicz (1904-1969).

Recyclage

J’ai constaté dans le récent ouvrage d’un auteur réputé de très larges extraits d’un récit publié il y a 25 ou 30 ans. Et, à la fin du même livre, notre littérateur insère une nouvelle éditée dans les années 80. Pas de doute, mon confrère recycle. La notoriété, parfois, entraîne de singulières faiblesses.

(Mardi 9 mai 2023)

Vous êtes un beau parleur !

« Il y a du moraliste en vous, m’explique un lecteur assidu à mes "Papiers collés", comme chez tous les diaristes d’ailleurs. Vous jugez délirants les comportements de nos contemporains et considérez vos diktats pertinents : vous êtes un beau parleur ! ». Et vlan sur le dos de ma plume !

La rosserie du critique

Quand il se livrait à la critique littéraire au Point ou au Nouvel Observateur, Angelo Rinaldi était craint d’un grand nombre d’écrivains. Car au-delà de l’analyse psychologique et de l’étude de caractère, il rivalisait de rosserie dans ses jugements pour dire les manques ou les imperfections des auteurs : et l’on sait combien la méchanceté aiguise l’intelligence !

(Samedi 27 mai 2023)

|

Billet d’humeur

Dans le petit bois de Trousse Chemise

Dans le petit bois de Trousse chemise

Quand la mer est grise et qu'on l'est un peu

Dans le petit bois de Trousse chemise

On fait des bêtises, souviens-toi nous deux…

On était partis pour Trousse chemise

Guettés par les vieilles derrière leurs volets

On était partis la fleur à l’oreille

Avec deux bouteilles de vrai muscadet

Charles Aznavour avouait interpréter Trousse Chemise comme un poème suave et délicieux. Il en avait composé la musique en 1962 sur un texte du comédien Jacques Mareuil, le parolier des Frères Jacques et d’Annie Cordy. Cinquante ans plus tard, un récital donné à La Rochelle a permis au chanteur franco-arménien de découvrir, pour la première fois, en 2011, le petit bois planté au nord-est de l’île de Ré. Un lieu idyllique du littoral atlantique habité par les pins méditerranéens, les chênes verts et les peupliers argentés, une petite forêt domaniale de 25 hectares - créée en 1870 pour stabiliser la dune - qui dissimule tant bien que mal des populations de huppes fasciées, de faucons hobereaux, de hiboux petits-ducs, de pouillots de Bonelli et d’engoulevents d’Europe, cet oiseau crépusculaire dont le chant nocturne rappelle le bruit d’une mobylette... Les naturalistes redoutent le comportement de touristes qui viendraient à piétiner les stations de plantes emblématiques de Trousse Chemise : l’onagre aux corolles jaunes, le ciste hérissé aux folioles lancéolées, l’éphédra ou raisin des mers aux baies carminées, l’immortelle au parfum épicé de curry, la duveteuse queue de lièvre et le panicaut des dunes que les missionnaires du Conservatoire du littoral ont choisi comme attribut symbolique. Ils révèlent avec parcimonie l’habitat d’autres taxons, les quatre orchidées du petit bois, à savoir la céphalanthère à longues feuilles, l’ophrys de la Passion, le satyre fétide et l’homme-pendu. Pourquoi Trousse Chemise ? Parce que les Saintongeais devaient retrousser leur chemise pour traverser le gué du village de Loix afin de gagner la berge de l’île voisine sans se mouiller. On prétend aussi qu’en septembre 1627 les Rétais auraient, en guise de moquerie, montrer leur fessier aux soldats anglais du duc de Buckingham, empêchés de débarquer à Saint-Martin-de-Ré sous le feu des canonniers martinais.

|

Lecture critique

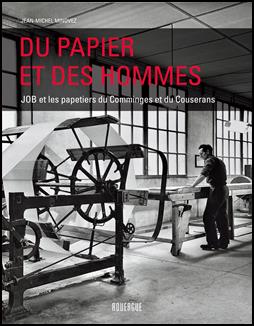

Les Pyrénées au cœur de l’histoire du papier

À l’aube du XXe siècle, l’évolution spectaculaire des techniques de fabrication du papier place une entreprise pyrénéenne au premier rang des industriels de la planète. C’est la mise au point du papier à cigarettes par les entreprises JOB et Lacroix qui permet en effet à la production française de se hisser à la première place du marché mondial. Dans un livre très documenté et joliment illustré, « Du papier et des hommes - JOB et les papetiers du Comminges et du Couserans », Jean-Michel Minovez (Toulouse, 1963) raconte l’histoire des moulins à papier qui se sont développés au milieu du dix-septième siècle au pied des Pyrénées. Rappelons que cet art fut inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Chinois qui en ont été dépossédés par les Mongols. Les Arabes ont récupéré les secrets de fabrication du papier au VIIIe siècle à Samarkand. Ainsi la Syrie, la Mésopotamie et, plus tard, l’Italie, deviendront, grâce aux croisés, les portes d’entrée de cette technique qui envahira bientôt toute l’Europe. Les Italiens, qui ouvriront leur premier atelier en 1280 à Fabriano, seront d’ailleurs au cœur de la plupart des améliorations apportées à la fabrication de la pâte à papier. À l’aube du XXe siècle, l’évolution spectaculaire des techniques de fabrication du papier place une entreprise pyrénéenne au premier rang des industriels de la planète. C’est la mise au point du papier à cigarettes par les entreprises JOB et Lacroix qui permet en effet à la production française de se hisser à la première place du marché mondial. Dans un livre très documenté et joliment illustré, « Du papier et des hommes - JOB et les papetiers du Comminges et du Couserans », Jean-Michel Minovez (Toulouse, 1963) raconte l’histoire des moulins à papier qui se sont développés au milieu du dix-septième siècle au pied des Pyrénées. Rappelons que cet art fut inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Chinois qui en ont été dépossédés par les Mongols. Les Arabes ont récupéré les secrets de fabrication du papier au VIIIe siècle à Samarkand. Ainsi la Syrie, la Mésopotamie et, plus tard, l’Italie, deviendront, grâce aux croisés, les portes d’entrée de cette technique qui envahira bientôt toute l’Europe. Les Italiens, qui ouvriront leur premier atelier en 1280 à Fabriano, seront d’ailleurs au cœur de la plupart des améliorations apportées à la fabrication de la pâte à papier.

Un âge d’or favorisé par le papier à fumer

« Sous l’Ancien Régime [XVe-XVIIIe siècles], explique l’auteur (professeur d’histoire économique à l’université Toulouse II-Jean Jaurès), rien ne laissait supposer l’éventualité d’une pareille réussite. Le Comminges et le Couserans offraient l’image d’une région de production quelconque ; les moulins sont apparus pour répondre à une demande locale de papier d’administration et d’impression, en un temps où l’insuffisance des réseaux de communication facilitait le développement d’activités de production destinées à la consommation de proximité. Au total, les Pyrénées disposaient de peu de moulins, presque tous de petite taille. » Dès le milieu du XIXe siècle, on substitue le bois au chiffon par le moyen du défibreur qui moud la matière ligneuse et conduit à sa réduction en pâte à papier. Aux premières décennies du XIXe siècle, grâce au dynamisme de quelques familles (les Foch, les Court et les Bergès), un territoire papetier d’importance s’établit le long des vallées de la Garonne, du Lez et du Salat, caractérisé par des innovations décisives, tels la maîtrise accrue de la force hydraulique, le perfectionnement des cylindres (en cuivre puis en fonte) nécessaires à la trituration de la pâte issue de la réduction des chiffons (de lin et de chanvre), l’amélioration des machines à papier qui permettent de passer d’une fabrication feuille à feuille à une production en continu. Il convient d’ajouter à ces innovations la spécialisation de l’enseignement de la chimie papetière, la découverte d’azurants « optiques » accroissant la blancheur des papiers et la conduite de campagnes de publicité avec la collaboration de peintres et d’affichistes renommés comme Alfons Mucha.

Jusqu’à la monarchie de Juillet (1830-1848), la famille Bergès produit, comme tous les autres entrepreneurs d’ailleurs, des papiers d’écriture, d’impression (journaux) et d’emballage, de formats très variables. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les fabriques se spécialisent dans les mousselines et le bulle-corde ; Bergès ajoute à sa gamme les couleurs, les pelures et le papier à cigarettes durant la décennie 1930-1940.  Puissance et déclin de la société JOB Puissance et déclin de la société JOB

Au milieu du XXe siècle, la majeure partie des 1 500 ouvriers des papeteries - pour la plupart petits propriétaires possédant généralement 2 à 3 hectares de terre - gardent un lien étroit avec le monde paysan : selon l’auteur, « on retrouve un phénomène assez similaire à celui de Carmaux avec des superficies possédées par les mineurs proches de celles des papetiers du Couserans, ou des métayers qui, ne pouvant vivre de la seule exploitation agricole, partagent leur temps entre l’usine et les champs. ». La situation représente un avantage sensible pour les patrons qui ne versent que de faibles salaires, ce qui interdit tout consensus social. Ce qui n’empêchera pas un certain nombre de conflits entre les papetiers et leurs ouvriers qui parfois se mettront en grève.

En 1849, Jean Bardou (1799-1852) dépose au tribunal de Commerce de Perpignan un brevet d’invention d’un papier à cigarettes de la marque JOB : en fait, les initiales « J.B. » séparées d’un losange (J◊B) apparaissent en 1842 et seront rapidement identifiées et lues sous la forme JOB par les consommateurs, donnant ainsi le nom à la marque. Dans l’entre-deux-guerres, JOB et L. Lacroix Fils font partie des plus grandes sociétés en la matière avec Abadie, Bardou-Le Nil, Bolloré, Braunstein et Mauduit. « La politique d’alliance de JOB avec Bolloré [OCB, Finistère] et le groupe américain Republic Tobacco, remarque J.-M. Minovez, offre au groupe français une surface commerciale jamais atteinte mais crée aussi les conditions des reconfigurations futures. » Après de multiples cessions et péripéties, la société JOB est liquidée le 7 février 2001. Dès le dernier tiers du XIXe siècle, en effet, les papeteries sont soumises à la concurrence des pays européens. Mais la qualité supérieure des papiers français et plus spécialement des Pyrénées centrales leur permet de résister durablement et de conserver un net avantage à l’exportation sur les marchés espagnol et américain. À la veille de la crise des années 1970, la France n’est plus que le deuxième producteur de papier à cigarettes, mais elle reste le premier exportateur mondial. « Aujourd’hui, l’industrie papetière pyrénéenne est devenue l’affaire de grands groupes étrangers, déplore le professeur Minovez, et les entreprises familiales ont presque toutes cessé leur activité : seules les papeteries Martin maintiennent une activité principalement orientée dans la production de papiers minces hauts de gamme. » Les plus grosses machines à papier d’aujourd’hui, véritables monstres de 350 mètres de long, tournent à 120 km/h et peuvent produire 1 000 tonnes par jour. En 2021, la consommation mondiale de papier (hygiène et conditionnement inclus) s’élevait à 418 millions de tonnes.

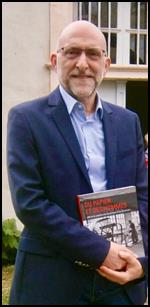

Jean-Michel Minovez en Ariège en 2019

© Photo X, droits réservés

- Du papier et des hommes - JOB et les papetiers du Comminges et du Couserans, par Jean-Michel Minovez, éditions du Rouergue, 208 pages, 2014.

Portrait Portrait

Les obsessions du peintre

Sam Szafran

Fils aîné d’émigrés juifs polonais, Samuel Berger est né à Paris le 19 novembre 1934. Dès l’enfance, il est balloté entre les traditions strictes de sa famille et les rues pittoresques des Halles. Une partie de sa parentèle dont son père meurt dans les camps d’extermination nazis. Lui échappe à la rafle du Vél’d’Hiv - grâce à une tante qui le fait passer pour le fils de la concierge - et il est caché des policiers de la Gestapo chez un oncle qui le brutalise, puis chez des agriculteurs du Loiret et puis de l’Aveyron, à Espalion, au sein d’une famille de républicains espagnols en exil. En 1944, l’enfant est interné à Drancy mais il doit sa survie aux soldats américains qui libèrent le camp en août. À la Libération, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, une famille résidant près de Winterthur l’accueille. C’est en 1947 que sa mère et sa sœur qui ont survécu à la Shoah le retrouvent en Suisse et émigrent avec lui en Australie où s’est installé un oncle maternel. L’adolescent acquiert à Melbourne la maîtrise de la langue anglaise et devient jockey dans un  club d’équitation. Mais l’adolescent supporte mal cette émigration et il revient en France en 1951. Les années qui suivent sont partagées entre l’initiation au dessin et l’enseignement de la peinture, mais elles sont aussi marquées par une extrême pauvreté et une dérive momentanée vers la délinquance et la toxicomanie. club d’équitation. Mais l’adolescent supporte mal cette émigration et il revient en France en 1951. Les années qui suivent sont partagées entre l’initiation au dessin et l’enseignement de la peinture, mais elles sont aussi marquées par une extrême pauvreté et une dérive momentanée vers la délinquance et la toxicomanie.

Humanités buissonnières

Il choisit de s’appeler Sam Szafran en 1954, du nom de sa grand-mère maternelle qui l’a élevé. S’il échoue aux examens d’entrée de l’École des arts appliqués et de l’École des beaux-arts, il suit avec intérêt les cours du soir de dessin et modelage de la Ville de Paris (1953-1958) avant de fréquenter l’académie de la Grande Chaumière et l’atelier d’un de ses professeurs, le peintre et graveur français d’origine américaine Henri Goetz. Familier des milieux interlopes de la capitale, de ses cafés fréquentés par les artistes (le Select, le Café Curieux, le Bar Bac, le Dôme, la Coupole), il voue une passion pour le quartier de Montparnasse. Malgré ses difficultés quotidiennes, il multiplie les rencontres : le sculpteur Jean Ipoustéguy, Jean-Paul Riopelle, Raymond Mason, le sculpteur belge Roël d’Haese, Joan Mitchell, Georges Mathieu, Yves Klein, Jean Tinguely, l’écrivain Albert Camus et le philosophe Jean Grenier. Il se lie d’amitié avec Alberto Giacometti, le peintre Martin Dieterle, le dessinateur et écrivain Roland Topor, le galeriste et collectionneur Jacques Kerchache, la sculptrice Roseline Granet et le photographe Henri Cartier-Bresson*. Il est proche également de Juliette Greco, Antoine Blondin et Francis Carco. Au contact de ces artistes et intellectuels, il se passionne pour la littérature, le cinéma et la photographie, une manière de se livrer en autodidacte à des humanités buissonnières.

Le souvenir tenace de l’oncle violent

« Ses premières œuvres témoignent d’une confrontation avec les artistes de l’école de Paris, expliquent Julia Drost (historienne de l’art) et Sophie Eloy (musée de l’Orangerie) dans "Sam Szafran - Obsessions d’un peintre". Les travaux abstraits côtoient les collages à la manière de Kurt Schwitters que lui a fait connaître Raymond Hains ; l’art brut et Jean Dubuffet se reflètent dans ses expérimentations, comme il regarde les peintures de Chaïm Soutine et de Nicolas de Staël, Bernard Réquichot et surtout Jacques Delahaye dont il devient l’ami. »  Après les longues séries consacrées au chou (1958 à 1965), pratiquées pour se dégager de l’abstraction, il s’engage résolument dans la figuration d’objets, de végétaux et de lieux qui possèdent une puissance d’évocation singulière souvent magnifiée par de très grands formats, des choses et des modèles qui nourrissent ses obsessions. Il délaisse l’huile en 1960 et le pastel devient son outil de prédilection avec le fusain (dès 1958) puis l’aquarelle (années 1980). Ses séries des Ateliers (1969-1990) impressionnent : il s’agit des ateliers qui ont précédé son installation définitive, en 1974, dans une ancienne fonderie de métaux, à Malakoff (Hauts-de-Seine), celui de l’imprimerie Bellini, rue du Faubourg-Saint-Denis, ceux du peintre Zao Wou-ki, rue Jonquoy, du peintre américain Irving Petlin, rue de Crussol, celui sur le Champ de Mars que lui dégotte le galeriste Claude Bernard (un de ses plus ardents propagandistes). Suivent les Escaliers précédés d’une multitude d’études graphiques et photographiques. « Ce vagabond attentif cherchait, d’atelier en atelier, remarque l’historien de l’art Jean Clair dans "Sam Szafran, un gamin des Halles", le refuge qui lui était refusé. Une façon d’effacer le souvenir terrifiant des épreuves infligées par un oncle violent qui le suspendait dans le trou des escaliers à la moindre bêtise… Comment peut-on bâtir une œuvre sur le vide, sauf à faire de ce vide le motif même de son travail ? » Après les longues séries consacrées au chou (1958 à 1965), pratiquées pour se dégager de l’abstraction, il s’engage résolument dans la figuration d’objets, de végétaux et de lieux qui possèdent une puissance d’évocation singulière souvent magnifiée par de très grands formats, des choses et des modèles qui nourrissent ses obsessions. Il délaisse l’huile en 1960 et le pastel devient son outil de prédilection avec le fusain (dès 1958) puis l’aquarelle (années 1980). Ses séries des Ateliers (1969-1990) impressionnent : il s’agit des ateliers qui ont précédé son installation définitive, en 1974, dans une ancienne fonderie de métaux, à Malakoff (Hauts-de-Seine), celui de l’imprimerie Bellini, rue du Faubourg-Saint-Denis, ceux du peintre Zao Wou-ki, rue Jonquoy, du peintre américain Irving Petlin, rue de Crussol, celui sur le Champ de Mars que lui dégotte le galeriste Claude Bernard (un de ses plus ardents propagandistes). Suivent les Escaliers précédés d’une multitude d’études graphiques et photographiques. « Ce vagabond attentif cherchait, d’atelier en atelier, remarque l’historien de l’art Jean Clair dans "Sam Szafran, un gamin des Halles", le refuge qui lui était refusé. Une façon d’effacer le souvenir terrifiant des épreuves infligées par un oncle violent qui le suspendait dans le trou des escaliers à la moindre bêtise… Comment peut-on bâtir une œuvre sur le vide, sauf à faire de ce vide le motif même de son travail ? »

Le rendez-vous manqué avec Picasso

La luxuriance des Philodendrons (1968-2012) apparaît alors avec de grands formats exécutés à partir de 1986, œuvres sur papier, sur soie et sous forme de mosaïques murales, dont en 2004 et en 2005, celles dédiées à ses amis Annette et Léonard Gianadda, et conservées à la fondation Pierre Gianadda. Sam Szafran aimait raconter qu’à l’été 1966, hébergé par Zao Wou-ki, il fut émerveillé par un unique philodendron en pleine croissance sous la verrière de l’atelier. Il en fit proliférer sur le papier, mais aussi chez son ami Claude Bernard en Touraine.

En dépit de brouilles passagères, Sam Szafran portait aux nues Alberto Giacometti, l’homme et le sculpteur. « La seule personne que j’ai vraiment ratée, reconnaissait-il, parce que j’étais mal en point, j’avais dix-neuf ans et demi, c’est Picasso. Je fonctionnais à l’héroïne et j’étais allé voir Henri Goetz au Cannet pour le taper afin de me payer ma dope. Il m’a proposé de l’accompagner chez Picasso. J’y suis arrivé dans un mauvais moment, en manque. C’était la cour du roi d’Espagne. Il y avait Cocteau, Marais, leur coterie de courtisans. Ce n’était pas mon monde. J’avise des cartons à dessin, je commence à regarder. Picasso vient vers moi : "Vous, au moins, vous essayez de voir les choses", me dit-il. Et moi, comme un idiot, je ne trouve rien de mieux à lui répondre que : "Un jour, je prendrai votre place." Il m’a tourné le dos sans un mot. »

*En 2004, Sam, sa femme Lilette et leur fils Sébastien ont offert 226 photos d’HCB à la fondation Pierre Gianadda.

Sam Szafran dans son atelier © Photo X, droits réservés

- Sam Szafran - Obsessions d’un peintre, œuvre collective (catalogue d’exposition, musée de l’Orangerie, septembre 2022-janvier 2023), publié par le musée de l’Orangerie et les éditions Flammarion, 192 pages, 2022 ;

- Sam Szafran, un gamin des Halles. Entretiens en avril et mai 1999 avec Jean Clair et Louis Deledicq, éditions Flammarion, 128 pages, 2022.

Varia : éloge et défense de l’accent circonflexe

« Ma fidèle lectrice pourchasse mes accents circonflexes comme des moucherons importuns, à grands coups de torchons grammaticaux et de tapettes conjugatoires. Pourtant c’est charmant un accent circonflexe. Jules Renard disait qu’ils étaient les hirondelles de la littérature… En faire un usage abondant c’est écrire au printemps, c’est faire gazouiller ses phrases et se permettre de raconter les pires horreurs avec l’optimisme d’un matin frais.

« Je sais que, maintenant, l’Académie veut nous en dispenser. En faire un vulgaire point sur les "i" risque de banaliser la phrase, d’oublier l’histoire des mots… Car les mots ont une histoire et gommer leur passé, c’est compromettre leur avenir. C’est sacrifier leur généalogie à une rationalisation appauvrissante, bien qu’à la mode.

« Je sais que, maintenant, l’Académie veut nous en dispenser. En faire un vulgaire point sur les "i" risque de banaliser la phrase, d’oublier l’histoire des mots… Car les mots ont une histoire et gommer leur passé, c’est compromettre leur avenir. C’est sacrifier leur généalogie à une rationalisation appauvrissante, bien qu’à la mode.

« Si je pouvais, je mettrais des accents circonflexes partout. C’est plus joli. La phrase banale et linéaire y trouverait une fantaisie jubilatoire. À l’endroit ou à l’envers, les mots coiffés vous salueraient comme on dit bonjour à tout le monde quand on est heureux. Ils revêtiraient un petit air ésotérique et malicieux. Plus que ses deux cousins qui ne sont que des accents à casquette, visière devant pour le grave - c’est du sérieux - et visière derrière pour l’aigu, rappeur agressif. Le circonflexe, c’est l’équilibre, la symétrie classique, qui réajuste le poids des mots au regard de leur genèse.

« Je vous invite à rejoindre le FLAC, le Front de Libération de l’Accent Circonflexe, pour assurer sa défense et sa pérennité face aux circonciseurs de la langue. Il faut lutter contre l’amputation de l’accent circonflexe. Sa disparition, comme on rase une moustache, ne laisserait plus que des mots imberbes, trop policés, refroidis.

« Il est des langues qui en font un usage bien plus conséquent. À tel point qu’à regarder les textes, on se prend à bailler comme les chats jouissant de la délicatesse de leur couche. Car le graphème invite le corps à s’emparer du sens. Que le circonflexe surmonte le i, le a ou le o, il décuple la voyelle. Il la prolonge et la charge d’émotions. Interrogation, stupéfaction, déploration et colère sont portées par ce passereau de l’écriture.

« Alors, face aux normes typographiques, à l’écriture standard, voire inclusive : Aux ârmes ! C’est la lûtte finââââle… »

Texte de Robert de Rosa, écrivain et revuiste, « Le petit accent circonflexe », extrait de la revue « Littératures & Cie », rendez-vous littéraire n° 3, premier semestre 2023, éditions Christine Bonneton, 240 pages, 2023.

Carnet : livre d’art et marrons glacés

« On m’a offert votre livre [Louis Toncini, le maître de Rive-Neuve] au dernier Noël avec une boîte de marrons glacés ! » me confie, rayonnante, cette concierge retraitée du boulevard Michelet, à Marseille. Elle ne me dit pas si elle a consommé l’un et l’autre avec la même délectation…

Une question de philo

Adolescent, Daniel Boulanger (1922-2014) avait posé à son professeur de philosophie cette question surprenante pour un homme jeune : « Que faut-il faire pour ne pas mourir ? » La réponse lui a tant plu que l’écrivain s’y est conformé pendant plus de sept décennies : « Continuez de respirer ».

(Mardi 13 juin 2023)

Souvenirs de voyages

« Les voyages, prétendait Antonio Tabucchi (1943-2012), comme toutes les choses qui agissent sur la mémoire, suscitent des souvenirs aussi faux que trompeurs, ils sont comme un désir vécu dans le passé. Mes voyages ne sont pas dignes de foi, ils fréquentent l’espace du désir et du mensonge. »

(Jeudi 15 juin 2023)

Faux et usage de faux !

À la fin du XIXe siècle, les premières photographies d’un linge connu sous le nom de « suaire de Turin » révèlent l’empreinte du visage d’un supplicié que certains ont aussitôt identifié à Jésus. C’est au XIVe siècle, à l’abbaye de Lirey, près de Troyes, qu’on avait commencé à parler pour la première fois de cette relique. Les résultats de la datation au carbone 14 ont confirmé, en 1988, ce qu’affirmaient déjà les scientifiques, à savoir que le suaire de Turin était un faux, confectionné au XIVe siècle.

Le divertissement de l’horrible

Je reste perplexe devant le détachement cynique et résigné de ce couple de septuagénaires à l’écoute des faits divers horribles (guerre, meurtre, viol, kidnapping, etc.). Ils ont appris à dîner en regardant tomber les bombes sur les villes et les campagnes ukrainiennes !

(Samedi 17 juin 2023)

|

Billet d’humeur

Le « rôti sans pareil »

Au nombre des plus toqués des cuisiniers (qualificatif s’entendant au propre et au figuré…), plusieurs maîtres queux rêvent d’interpréter, un jour, à leur manière, une des recettes gargantuesques de Balthazar Grimod de la Reynière (Paris, 1758-1838), à savoir le « rôti sans pareil ». Proche de Restif de La Bretonne, de Louis-Sébastien Mercier et de Marie-Joseph Chénier, l’écrivain et gastronome en a donné la recette originale dans son « Almanach des gourmands » (œuvre en huit volumes, publiés de 1803 à 1812). La recette est époustouflante. Elle consiste à insérer pas moins de dix-sept volatiles désossés les uns dans les autres à l’exemple des matriochkas, ces poupées russes de tailles décroissantes que l’on place les unes à l’intérieur des autres. Dans une dinde de la taille d’un veau, on trouvera imbriqués une outarde, une oie, un faisan, un poulet, un canard (sauvage de préférence), un pintadeau, une sarcelle, une bécasse, une perdrix, un pluvier doré, un vanneau, une caille, une grive, une alouette (dite aussi mauviette), un ortolan et un becfigue dans le poitrail duquel on aura à cœur de déguster des olives farcies aux câpres et aux anchois ! Grimod de La Reynière prend soin d’avertir son lecteur de désosser chaque volaille avec délicatesse et minutie, sans omettre d’ôter pattes et ailes, cela afin de garantir le parfait emboîtement des volailles. Outre la meilleure provenance des volatiles, il réclame, pour confectionner la farce qui parachèvera la cohésion des volatiles, le choix d’une chair à saucisse de qualité : son grand-père était un charcutier inventif et génial, alors… Il ne restera plus au cuistot qu’à enfourner les oiseaux dans un four chauffé à feu doux, « pas plus de 100 degrés », pendant une douzaine d’heures, en veillant à arroser le plat le plus régulièrement du monde. Sacré Grimod ! Chaque mercredi, dans son hôtel particulier des Champs-Élysées, il recevait dix-sept convives à un repas de cinq heures afin de confronter leurs expériences et compétences gustatives. En 1783, il n’a que 25 ans quand il les invite à son propre banquet mortuaire : ses amis qui s’attendaient à une veillée funéraire eurent la surprise de voir leur amphitryon, en chair et en os, les rejoindre au dessert !

|

Lecture critique

Guibert relu par Bellour : l’attention bienveillante d’un juré de l’Idhec