Le langage

Le langage

des signes

de Jean Nouvel

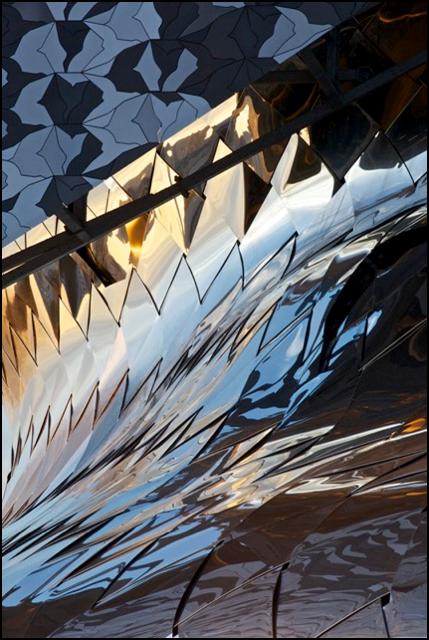

Pour Jean Nouvel, l’idée qu’un bâtiment puisse reposer sur un système de signes va de soi. Le langage des signes de l’architecte est imprégné de tous les aspects d’une culture et d’une société plurielles ; construit sur la portée d’une symphonie fantastique, il subit toutes les influences extérieures, au propre comme au figuré. Le photographe Daniel Cyr Lemaire se plaît à en décrypter le vocabulaire et la syntaxe avant de transfigurer certains éléments qu’il emmagasine dans la mémoire gourmande de son boîtier. Avant de parvenir à cette superbe photographie, il a inventorié les lieux pendant plusieurs jours, repéré les meilleures scènes, éprouvé le traitement du contraste et de la lumière, ausculté les formes et les couleurs, défini le sens du rythme et du mouvement dans les différents plans et volumes de la Philharmonie. La métaphore la plus appropriée à son approche du sujet serait musicale : rien d’étonnant quand on sait que cet ancien prothésiste dentaire bénéficie de l’oreille absolue.

La Philharmonie de Paris (XIXe arrondissement) © Daniel Cyr Lemaire

Préface

Il y a des préfaces où l’on voit l’auteur passer ses pouces dans les entournures de son gilet, et d’autres où on le voit rouler son chapeau entre ses doigts.

(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », éditions Robert Laffont, 1963)

Un esprit futile

Trop de nos contemporains vivent comme ils lisent une pile de journaux et de magazines, à seule fin d’en être débarrassé, et cela me rappelle ce jeune Anglais, à Rome, qui, un soir, racontait en société, très satisfait de lui-même, qu’il avait au cours de la journée, expédié six églises et deux galeries. « Qu’est-ce que vous en avez retiré ? », lui demanda Henri Beyle. Décontenancé, le dandy ne sut que répondre à Stendhal : il ne se souvenait de rien.

Les arbres de couleur de Mouterhouse

À Mouterhouse, en Moselle, là où régnait la famille De Dietrich, puissants maîtres des forges (souvenez-vous du mythique poêle en faïence), un artiste peintre à la retraite s’est ingénié à planter des arbres de couleur pour briser la palette des verts trop monochrome à son gré. Les villageois et leurs élus ont applaudi l’initiative de l’artiste. Il faut dire qu’eux-mêmes ont étonné leurs voisins en bichonnant dans leur environnement proche deux plantes invasives, celles-là mêmes dont la prolifération désespère les botanistes. Que voulez-vous, ils ne se lassent pas d’apprécier le jaune d’or des fleurs de la balsamine de l’Himalaya qui tapisse les berges de la Zinsel et les pétales roses et pourpres du rudbeckia (appelé « solidage du Canada »), cette sorte de marguerite orange vif dont certains ont essayé de faire du miel. Sans succès d’ailleurs.

(Mardi 30 juin 2015)

Lecture critique

Que vivent les États-Unis d’Afrique !

Dans le domaine de la jeunesse, peu de choses ont été écrites, comme il le fallait s’entend, à propos des cinquante-quatre pays et leurs 960 millions d’habitants qui assemblent ce géant continental sur plus de 30 millions de kilomètres carrés. L’ouvrage accomplit la gageure d’offrir en seulement cent vingt pages une radioscopie savante et pénétrante du continent africain dont les cinquante-quatre nations aux mille cinq cents langues se partagent six fuseaux horaires.

Dans le domaine de la jeunesse, peu de choses ont été écrites, comme il le fallait s’entend, à propos des cinquante-quatre pays et leurs 960 millions d’habitants qui assemblent ce géant continental sur plus de 30 millions de kilomètres carrés. L’ouvrage accomplit la gageure d’offrir en seulement cent vingt pages une radioscopie savante et pénétrante du continent africain dont les cinquante-quatre nations aux mille cinq cents langues se partagent six fuseaux horaires.

Journaliste et écrivain résidant à Dakar, Fabrice Hervieu-Wane (Boulogne-Billancourt, 1964) donne à comprendre l’Afrique à la fois comme un géographe donne à lire un territoire et un sociologue une communauté, fondant son argumentaire sur l’histoire, l’économie, les sciences naturelles, l’archéologie et la géopolitique. Son angle d’approche relève plutôt de l’encyclopédie avec un appareil documentaire et graphique que prisent fort les potaches des lycées et des collèges. Le feuilletage du volume cède rapidement la place à une immersion dans une mise en scène graphique du meilleur effet qui joue sur une mise en page attrayante des photographies, de l’infographie et des textes selon un rythme qui sait « accrocher » durablement et inciter à la découverte des particularités de chacun des pays au gré des mêmes séquences thématiques.

La jeunesse ne s’avère pas, somme toute, la seule destinataire de cet instrument pédagogique dont peuvent user tous les lecteurs âgés de 7 à 77 ans. Ceux-là apprendront que la charte du Mandé, instaurée en 1222 par l’empereur du Mali Soundjata Keita, peut être considérée comme un texte précurseur des droits de l’homme et une des premières constituantes du monde. Pacte consensuel liant treize peuples distincts, ladite charte appelait de ses vœux l’abolition de l’esclavage, la protection de l’étranger, la sauvegarde de la nature, le respect de la femme et… la parenté à plaisanterie. L’auteur rappelle à bon escient que c’est l’exportation vers l’Europe de sa « maroquinerie », les cuirs travaillés à Marrakech, qui a donné son nom au Maroc. Il souligne le rôle capital du Tunisien Ibn Khaldun (1332-1406) dans l’étude et les recherches historiques : le magistrat et diplomate prônait en son temps la vérification des sources et il avait établi les bases d’une approche sociologique résolument moderne. Nous (ré)apprenons une foule de choses dans ce guide inspiré. Permettez-moi la présente énumération à la Prévert.

Les Égyptiens sont les premiers consommateurs de pain au monde, apprend-on, avec 400 grammes par personne et par jour ; base de l’alimentation d’une majorité de la population, il existe depuis 2 700 avant Jésus-Christ. Savez-vous que la Mauritanie compte chaque année son « Émir des poètes », élu parmi un million de pratiquants ? Chez les Dogon, un peuple qui vit au sud-est du Mali, les cérémonies du sigui, qui requièrent près de deux ans de préparation, ont lieu tous les soixante ans et se déroulent sur sept années ! Au Burkina Faso, la parenté à plaisanterie qui consiste à se taquiner et à se traiter de mots vulgaires sans en prendre ombrage permet de réguler les tensions par le rire, ce qui prévient, dit-on, de nombreux conflits. Politique parallèle à la diplomatie officielle entretenant des réseaux politico-mafieux, la « Françafrique » est bien née en Côte d’Ivoire sous le mandat présidentiel de Félix Houphouët-Boigny. Je ne savais pas, par contre, que l’industrie cinématographique nigériane appelée Nollywood occupait la deuxième place mondiale après le millier de films indiens de Bollywood. Selon le classement Forbes 2013, ils seraient vingt milliardaires africains à figurer parmi les hommes les plus riches du monde, dont le Sud-Africain Nicky Oppenheimer, héritier de la multinationale de diamant De Beers, et le Nigérian Aliko Dangote, présent dans le ciment, l’agroalimentaire et le pétrole. Les pharaons noirs de la dynastie Koushite qui ont régné sur le trône d’Égypte pendant un siècle dominaient les royaumes nubiens de Kerma, de Napata et de Méroé (État du Soudan et extrémité sud de l’Égypte) : de forts liens culturels les unissaient avec leurs homologues égyptiens dont l’érection de pyramides. Avec 32 000 enrôlées, les femmes érythréennes ont beaucoup compté dans la guerre contre l’Éthiopie, mais aussi dans la paix : le Front populaire de libération a interdit le mariage des enfants et offert aux femmes la possibilité de demander le divorce et d’accéder à la propriété. Avec 4 millions de tiges par an, le Kenya est le premier exportateur mondial de fleurs coupées, notamment de roses, vers l’Europe. Le continent africain connaît lui aussi la fuite de ses cerveaux : 20 000 cadres hautement qualifiés s’expatrient chaque année. Première mondiale au Rwanda, les élections législatives de 2008 ont accordé quarante-cinq sièges sur quatre-vingts à des femmes : la Constitution prévoit que vingt-quatre sièges soient réservés à la gent féminine. Groupe vocal de culture ndebele (Zimbabwe), les dix chanteurs du Black Umfolosi dansent le gumboot, inspiré d’Afrique du Sud, avec des bottes de mineurs : leur répertoire qui rappelle le gospel recèlent des surprises vocales tels que cliquetis de gorge, onomatopées, bruits secs et cris. 25 % de la population du Botswana vit du diamant dont ce pays d’Afrique australe est le premier producteur mondial avec plus de 34 millions de carats par an : les trois gisements d’Orapa, de Letlhakane et de Jwaneng forment la première mine du monde pour la qualité de ses gemmes.

Ouvrage de référence, « L’Afrique, de l’Algérie au Zimbabwe » est manifestement l’œuvre d’un amoureux de l’Afrique. La froide réalité et l’histoire tumultueuse des cinq régions qui composent le continent (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique centrale, Afrique australe) sont explicités et analysés avec suffisamment de didactisme et de lucidité pour que nous doutions de l’imminence d’un avenir panafricain avec la constitution des États-Unis d’Afrique, à une époque où beaucoup s’accordent à prédire au continent, avec des lendemains qui chantent, une prospérité jamais atteinte et des libertés nouvelles.

- L’Afrique, de l’Algérie au Zimbabwe, par Fabrice Hervieu-Wane, éditions Gallimard Jeunesse, 126 pages, 2014.

Portrait

Littérature et partage chez Roger-Louis Junod

J’ai relu « Parcours dans un miroir » quelques semaines avant la disparition de son auteur. Aussi mes impressions de lecture s’en trouvent-elles modifiées aujourd’hui par l’opportunité - j’allais écrire la nécessité - d’évoquer l’une et l’autre face du personnage, l’écrivain de Suisse romande et le philanthrope discret. Diplômé de l’école normale de Porrentruy en 1944, Roger-Louis Junod (Corgémont, 21 septembre 1923-Cortaillod, 9 juillet 2015) publie ses premiers textes au gré de livraisons confidentielles (dont « Beauté de la rose », éditions Payot, 1953, et « Saint-Imier et le vallon d’Erguël », avec le photographe Jacques Thévoz, Le Griffon, 1958). Professeur de français et de littérature au terme d’un cursus à la faculté des lettres de Neuchâtel, il est reconnu pour la pertinence de ses critiques littéraires qui paraissent, à partir des années 1960, dans La Tribune de Genève, Coopération et La Vie protestante. En 1962, Gaston Gallimard l’intronise dans le milieu éditorial en publiant Parcours dans un miroir. Réédité en 2013 à l’enseigne d’Infolio, éditeur à Gollion (canton de Vaud, Suisse), l’ouvrage procède des préoccupations essentielles de l’écrivain, à savoir l’explicitation de « ce mode d’expression particulier de soi et du monde qu’est le roman » et « la transformation du compte rendu de sa vie en œuvre d’art ».

J’ai relu « Parcours dans un miroir » quelques semaines avant la disparition de son auteur. Aussi mes impressions de lecture s’en trouvent-elles modifiées aujourd’hui par l’opportunité - j’allais écrire la nécessité - d’évoquer l’une et l’autre face du personnage, l’écrivain de Suisse romande et le philanthrope discret. Diplômé de l’école normale de Porrentruy en 1944, Roger-Louis Junod (Corgémont, 21 septembre 1923-Cortaillod, 9 juillet 2015) publie ses premiers textes au gré de livraisons confidentielles (dont « Beauté de la rose », éditions Payot, 1953, et « Saint-Imier et le vallon d’Erguël », avec le photographe Jacques Thévoz, Le Griffon, 1958). Professeur de français et de littérature au terme d’un cursus à la faculté des lettres de Neuchâtel, il est reconnu pour la pertinence de ses critiques littéraires qui paraissent, à partir des années 1960, dans La Tribune de Genève, Coopération et La Vie protestante. En 1962, Gaston Gallimard l’intronise dans le milieu éditorial en publiant Parcours dans un miroir. Réédité en 2013 à l’enseigne d’Infolio, éditeur à Gollion (canton de Vaud, Suisse), l’ouvrage procède des préoccupations essentielles de l’écrivain, à savoir l’explicitation de « ce mode d’expression particulier de soi et du monde qu’est le roman » et « la transformation du compte rendu de sa vie en œuvre d’art ».

Héritier de la fabrique d’horlogerie familiale implantée à Moutier, dans le Jura bernois, Jérôme Wavre aspire à embrasser la carrière des Lettres. Miné par une névrose obsessionnelle (sa mère l’a rendu responsable de sa folie quand elle l’a mis au monde), il tente de transmuter son propre vécu en une œuvre littéraire. Balisées par les souvenirs d’une enfance douloureuse (la désespérance du père  attisée par la maladie inguérissable de la mère), les pages d’un journal intime alternent avec les faits et gestes d’un quotidien sombre et angoissé en dépit de la présence aimante d’Hélène Vernier, sa fiancée, et des facéties de Caro, la coccinelle de Volkswagen qui fonctionne tel un personnage à part entière… « Œuvre tragique » selon le professeur Philippe Renaud qui signe une postface très clairvoyante en invoquant Jean Racine et Samuel Beckett, elle est aussi le roman d’un échec : le narrateur ne pourra pas achever Le Roman de Jérôme qu’il vouait aux sacro-saints canons de l’esthétique littéraire.

attisée par la maladie inguérissable de la mère), les pages d’un journal intime alternent avec les faits et gestes d’un quotidien sombre et angoissé en dépit de la présence aimante d’Hélène Vernier, sa fiancée, et des facéties de Caro, la coccinelle de Volkswagen qui fonctionne tel un personnage à part entière… « Œuvre tragique » selon le professeur Philippe Renaud qui signe une postface très clairvoyante en invoquant Jean Racine et Samuel Beckett, elle est aussi le roman d’un échec : le narrateur ne pourra pas achever Le Roman de Jérôme qu’il vouait aux sacro-saints canons de l’esthétique littéraire.

Écarté définitivement du programme Gallimard au lendemain de Parcours dans un miroir, Roger-Louis Junod n’en continue pas moins de déjouer les caprices des comités de lecture en publiant chez L’Âge d’homme (« Une ombre éblouissante », 1968 ; « Dans le cerveau du monstre », 1987 ; « Nouvelle Donne en Arkadia », 1993), Bertil Galland (« Les Enfants du roi Marc », 1980) et Alphil (« La Grande Révolution de la fin du siècle », 2013). Dans le dernier livre qui est un recueil de nouvelles écrites entre 2005 et 2007, il prône avec fantaisie l’économie de partage et d’équité dite économie distributive. Philanthrope discret, disais-je de lui dans une formule pléonastique, il se rend lui-même aux obligations de cette doctrine énoncée par le banquier, industriel et homme politique français Jacques Duboin (1878-1976), allant jusqu’à dispenser dans le plus complet anonymat des cours de français et de calcul à des émigrants ainsi qu’à des sans-logis ! Ses ascendants calvinistes et les sympathies qu’il porte au parti communiste ne sont sans doute pas étrangers à sa détermination à « éradiquer la misère de l’abondance ».

Disciple de l’écrivain Marcel Hofer alias Lucien Marsaux (1896-1978) et du poète Werner Renfer (1898-1936) - tous deux natifs de Corgémont -, l’essayiste investit également l’écriture poétique (« Caléidoscope », 1995) et il soutient l’action de sa seconde épouse, Lucette Rossetti-Pellaton (1932-2013), aux Rencontres poétiques internationales en Suisse romande que celle-ci organise dès 1983 à Yverdon-les-Bains et à Neuchâtel. Inlassable passeur et généreux propagandiste, il s’attache à promouvoir l’œuvre de ses pairs, Gaston Cherpillod (1925-2012), Catherine Colomb (1892-1965), Jean Cuttat (1916-1992) et Alice Rivaz (1901-1998) à laquelle il consacre une monographie en 1980 aux Éditions universitaires de Fribourg.

Disciple de l’écrivain Marcel Hofer alias Lucien Marsaux (1896-1978) et du poète Werner Renfer (1898-1936) - tous deux natifs de Corgémont -, l’essayiste investit également l’écriture poétique (« Caléidoscope », 1995) et il soutient l’action de sa seconde épouse, Lucette Rossetti-Pellaton (1932-2013), aux Rencontres poétiques internationales en Suisse romande que celle-ci organise dès 1983 à Yverdon-les-Bains et à Neuchâtel. Inlassable passeur et généreux propagandiste, il s’attache à promouvoir l’œuvre de ses pairs, Gaston Cherpillod (1925-2012), Catherine Colomb (1892-1965), Jean Cuttat (1916-1992) et Alice Rivaz (1901-1998) à laquelle il consacre une monographie en 1980 aux Éditions universitaires de Fribourg.

Ceux qui l’ont bien connu assurent que l’homme alliait à une rare délicatesse, une parfaite courtoisie et un optimisme contagieux. Son écriture, fluide et concise, suggère d’ailleurs l’indéfectible confiance en ses contemporains, et deux corrélats au moins : la bonté et la bienfaisance. Ce qui n’exclut ni la gravité, ni une sorte de mélancolie, ni, surtout, un indéniable charme, distillé par une prose inventive, un esprit vivace, une ironie de haute volée et un sens du verbe sans pareil.

Roger-Louis Junod (à gauche) au côté de Philippe Renaud,

postfacier de "Parcours dans un miroir", le 3 novembre 2013,

au cours d’une séance de dédicaces © ÆPOL - Alissa Deschamps

- Parcours dans un miroir, par Roger-Louis Junod, éditions Infolio, collection Maison neuve, 280 pages, 2013 ;

- La Grande Révolution de la fin du siècle, par R.-L. Junod, éditions Alphil, 104 pages, 2013 ;

- Une ombre éblouissante, par R.-L. Junod, éditions L’Âge d’homme, 200 pages, 1990.

Varia : l’histoire plurimillénaire des vignobles et oliveraies de la France méditerranéenne

« Gels catastrophiques des oliviers. Depuis le XVIIIe siècle, l’oléiculture française connaît un net recul de ses superficies en raison de gels catastrophiques qui fragilisent cette activité (gels de 1709, 1788, 1820, 1929 et 1956), de la rude concurrence des huiles d’olive importées et des huiles de graine, ainsi que de sa faible rentabilité. Ce déclin est particulièrement prononcé après le gel de février 1956 qui marque une rupture majeure dans l’histoire de l’olivier en France ; des millions d’oliviers sont gelés et abandonnés, des centaines de moulins disparaissent et des milliers d’oléiculteurs abandonnent cette culture au profit d’activités plus rémunératrices et moins aléatoires. Ainsi le nombre d’oliviers a chuté de 70 % entre 1929 et 1979, et la catastrophe de février 1956 a précipité un affaissement séculaire qui a touché tous les départements français et en particulier le Gard, le Vaucluse et le Var. Le déclin historique de l’olivier en France se matérialise aujourd’hui encore par les innombrables olivettes ensauvagées qui parsèment les régions méditerranéennes […].

« Gels catastrophiques des oliviers. Depuis le XVIIIe siècle, l’oléiculture française connaît un net recul de ses superficies en raison de gels catastrophiques qui fragilisent cette activité (gels de 1709, 1788, 1820, 1929 et 1956), de la rude concurrence des huiles d’olive importées et des huiles de graine, ainsi que de sa faible rentabilité. Ce déclin est particulièrement prononcé après le gel de février 1956 qui marque une rupture majeure dans l’histoire de l’olivier en France ; des millions d’oliviers sont gelés et abandonnés, des centaines de moulins disparaissent et des milliers d’oléiculteurs abandonnent cette culture au profit d’activités plus rémunératrices et moins aléatoires. Ainsi le nombre d’oliviers a chuté de 70 % entre 1929 et 1979, et la catastrophe de février 1956 a précipité un affaissement séculaire qui a touché tous les départements français et en particulier le Gard, le Vaucluse et le Var. Le déclin historique de l’olivier en France se matérialise aujourd’hui encore par les innombrables olivettes ensauvagées qui parsèment les régions méditerranéennes […].

Vignobles des sables. Ce paysage original au milieu des marais est lié à une particularité morphologique, celle d’un ancien cordon littoral, peut-être plutôt un lido, en avant d’un ancien rivage. Cette bande de sable de 4 à 5 km de largeur, au maximum, renferme aussi des traces de zones humides mais les supports bien égouttés, inondables en hiver, se sont révélés aptes à protéger la vigne contre le fléau phylloxérique qui a ravagé le vignoble languedocien à partir de 1868. Les premières initiatives sont le fait de la société des Salins du Midi qui, dans les années 1880, a planté des vignes près d’Aigues-Mortes et sur le cordon plus à l’est avec des mas associés. Là est l’origine du domaine de Listel. Selon R. Courtot, à la même époque, d’autres capitaux sont investis dans la création de vignobles des sables, en particulier, sur le même cordon sableux, celui de la famille Prat, grands négociants et industriels marseillais. Au centre d’un domaine viticole de quelque 350 hectares de vigne, Louis Prat édifie le hameau de Montcalm, avec château, bâtiments d’exploitation, hébergement pour les ouvriers agricoles et même une école. Le domaine est abandonné dans les années 1930, mais il est toujours entouré de vignes rattachées à plusieurs mas […]. En dépit de la crise viticole de la seconde moitié du XXe siècle, la production de vin de sable a bénéficié de l’amélioration de son image grâce à une appellation plus valorisante (Listel) ; le cordon de la Petite Camargue, à l’est d’Aigues-Mortes, a par ailleurs servi de terroir refuge pour la vigne, chassée des terres investies par le tourisme autour de La Grande-Motte et d’Aigues-Mortes. »

Extraits de l’« Atlas des paysages de la vigne et de l’olivier en France méditerranéenne », sous la direction de Stéphane Angles, maître de conférences en géographie à l’université Paris Diderot-Paris 7, éditions Quæ, 208 pages, 2014.

Carnet : le Club Med polynésien avant la lettre

Fondé en 1950, le Club Med, comme l’indique son nom, mit en place ses premiers villages de vacances autour de la Méditerranée, mais il ne tarda pas à lorgner par-dessus les fuseaux horaires et à ouvrir un village à Tahiti. Gérard Blitz et Gilbert Trigano, ses fondateurs, se prétendaient inspirés par l’esprit des mers du Sud et ils se plaisaient à invoquer le souvenir du romancier Pierre Loti, du peintre Paul Gauguin, ainsi que de l’essayiste et ethnographe Victor Segalen. « Le Club est né de Tahiti, assurait son bulletin de 1965. Il fut polynésien avant d’exister. » Qu’on se le dise chez les GO et les GM (Gentil organisateur et Gentil membre) !

Bataille de mots

Le nihilisme échappe à son histoire. L’universitaire et slavisant Georges Nivat (né en 1935) soutient que le mot nihiliste naît dans un roman d’Ivan Tourgueniev (1818-1883) datant de 1862, « Pères et fils ». Or, dans sa « Néologie ou Vocabulaire des mots nouveaux »(1801), le dramaturge Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) désignait déjà comme nihiliste ou rienniste celui « qui ne croit à rien, qui ne s’intéresse à rien ». Le philosophe André Comte-Sponville (né en 1952) assure que Friedrich Nietzsche (1844-1900) emprunta le mot de nihilisme à l’écrivain Paul Bourget (1852-1935). Les lexicographes ne se mouillent pas en certifiant qu’en l’occurrence l’étymologie reste inconnue.

(Jeudi 16 juillet 2015)

Souvenirs

Dans la brasserie du Plan d’Aups, tous les trois évoquent leur village varois. Je les écoute pieusement et j’observe, amusé, la gestuelle que sollicite leur démonstration. Ils communiquent, c’est sûr, et pourtant chacun d’entre eux, en évoquant ses propres souvenirs, interroge ses fantômes. Les vrais héros de l’histoire sont les absents.

Dumas et Pythagore à table

Dans son Grand Dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas se plaît à raconter que Pythagore, qui mourut nonagénaire, ne vivait que de pain et de miel. Si lui-même ne dédaigna point la brioche et la gelée royale, il ne jurait que par le potage de sarcelles aux truffes et aux champignons, les œufs aux écrevisses, les haricots à la bonne fermière, la bécassine à la broche, la truite à la montagnarde, les macaroni à la Napolitaine, le chapon poêlé à la cavalière, le lapin cuit dans sa peau, le filet de sanglier à la blaze, les marrons rôtis au cognac et la marmelade de violettes, mets arrosés selon les circonstances de Chablis, Corton, Moulin-à-Vent ou quelque haut Sauterne. Il s’en régalait sans aucune modération.

Modestie

Depuis que je lui ai conseillé la lecture de Daniel Boulanger (1922-2014), écrivain et scénariste, ce nouvelliste m’assure avoir pris énormément de distance avec ses propres écrits. Désormais, il me parle de lui avec une extrême modestie mais il m’en parle à tout bout de champ.

(Mardi 28 juillet 2015)

Lecture critique

Quelles nouvelles ?

Ce que l’anglais appelle short story, histoire courte, le français l’appelle nouvelle. Ce nom que par convention portent bien des « histoires courtes » est autrement justifié lorsqu’on lit les Américains Eudora Welty (1909-2001) et Isaac Bashevis Singer (1902-1991). Nouvelles, leurs histoires le sont de par l’éblouissement qu’elles provoquent et les épiphanies qu’elles célèbrent. Pour le Français Daniel Boulanger (1922-2014), cet autre orfèvre du genre, la nouvelle, c’est le monde du demi-mot, de l’esquisse, de l’allusion : son règne de prédilection. Récits concis et cinglants ici, détours et méandres de la narration là : pour dire un sentiment, une nostalgie, un paysage, une angoisse, un événement, une souffrance, chaque nouvelliste possède son caractère et sa longueur.

***

Inventive et complexe, sèche et heurtée, l’écriture de Brigitte Aubonnet (Douai, 1954) semble dénuée de centre visible ou de point d’équilibre. Écrivain de l’épure, elle n’a pas le souci d’un balancement régulier qui satisferait l’esprit de géométrie du lecteur. Dans « Violences », elle dérègle les unités linguistiques de la narration, à l’exemple de tous ses autres écrits d’ailleurs. La prose en ressort anguleuse et saccadée ; la verve reste coruscante comme la lame d’un sabre ; délicatement tronquée, la phrase en devient si percutante qu’on la dirait parfois écrite avec les poings. Mensonges, une des sept nouvelles du recueil, met en scène Ali, un ouvrier fondeur marocain sommé par la tradition de prendre femme au pays natal à son retour de France pour les vacances : « Les cours d’alphabétisation étaient une respiration. La semaine était une étuve. La fonderie où il travaillait secrétait la sueur qui noyait ses rêves. Le métal en fusion générait son salaire et sa souffrance. Il suffoquait de chaleur, une chaleur de bagne. Les accidents étaient nombreux, les protections proposées au compte-gouttes. Le profit s’entasse au détriment des hommes. L’humain se remplace […]. Sa révolte le traverse en ondes sismiques. Les répliques sont dévastatrices. » Dans Ailleurs, le mystère du désert saharien se dévoile à Clara et Adèle sous la conduite de Saïd et de Mohamed, une apocalypse qui corrode cependant le ciment de l’amitié des deux femmes : « Clara est en sécurité. L’éclairage feutré de la lune l’émerveille. Elle se rendort. Dans le désert, la nuit est presque plus envoûtante que le jour. La magie du réveil. Une lueur discrète puis une lumière plus intense, "est-ce bien le jour ?" Les couleurs rosées et le lever du soleil. Un réverbère de Petit Prince. La fraîcheur fait frissonner Clara. Saïd marche dans les dunes. Au loin […]. Le jour est clair. Le soleil se maquille. » Si les nouvelles de Brigitte Aubonnet sont belles et si intensément émouvantes, c’est aussi qu’elle ne cherche pas à dissimuler les dures vérités de ces vies évoquées, ni à trouver consolation dans un épilogue rassurant. Ces vérités, ce sont celles des exils, de la pauvreté, des amertumes, des amours qui s’effilochent, d’une mélancolie née du jour finissant à l’écoute de la derbouka…

Inventive et complexe, sèche et heurtée, l’écriture de Brigitte Aubonnet (Douai, 1954) semble dénuée de centre visible ou de point d’équilibre. Écrivain de l’épure, elle n’a pas le souci d’un balancement régulier qui satisferait l’esprit de géométrie du lecteur. Dans « Violences », elle dérègle les unités linguistiques de la narration, à l’exemple de tous ses autres écrits d’ailleurs. La prose en ressort anguleuse et saccadée ; la verve reste coruscante comme la lame d’un sabre ; délicatement tronquée, la phrase en devient si percutante qu’on la dirait parfois écrite avec les poings. Mensonges, une des sept nouvelles du recueil, met en scène Ali, un ouvrier fondeur marocain sommé par la tradition de prendre femme au pays natal à son retour de France pour les vacances : « Les cours d’alphabétisation étaient une respiration. La semaine était une étuve. La fonderie où il travaillait secrétait la sueur qui noyait ses rêves. Le métal en fusion générait son salaire et sa souffrance. Il suffoquait de chaleur, une chaleur de bagne. Les accidents étaient nombreux, les protections proposées au compte-gouttes. Le profit s’entasse au détriment des hommes. L’humain se remplace […]. Sa révolte le traverse en ondes sismiques. Les répliques sont dévastatrices. » Dans Ailleurs, le mystère du désert saharien se dévoile à Clara et Adèle sous la conduite de Saïd et de Mohamed, une apocalypse qui corrode cependant le ciment de l’amitié des deux femmes : « Clara est en sécurité. L’éclairage feutré de la lune l’émerveille. Elle se rendort. Dans le désert, la nuit est presque plus envoûtante que le jour. La magie du réveil. Une lueur discrète puis une lumière plus intense, "est-ce bien le jour ?" Les couleurs rosées et le lever du soleil. Un réverbère de Petit Prince. La fraîcheur fait frissonner Clara. Saïd marche dans les dunes. Au loin […]. Le jour est clair. Le soleil se maquille. » Si les nouvelles de Brigitte Aubonnet sont belles et si intensément émouvantes, c’est aussi qu’elle ne cherche pas à dissimuler les dures vérités de ces vies évoquées, ni à trouver consolation dans un épilogue rassurant. Ces vérités, ce sont celles des exils, de la pauvreté, des amertumes, des amours qui s’effilochent, d’une mélancolie née du jour finissant à l’écoute de la derbouka…

***

Le mode d’inspiration et la forme narrative revêtent une tout autre nature chez Alphonse Layaz (Fétigny, Suisse, 1940). Écrivain tout à la fois poète, peintre et journaliste, il nous rappelle le temps où l’homme de plume fondait son œuvre sur sa culture, c’est-à-dire ses rencontres, ses lectures et ses admirations. Les thématiques de « La Passagère et soixante autres petits faits divers » donnent le tournis au lecteur qui s’immerge dans les deux cents pages du volume, heureux et perdu à la fois à l’image du visiteur d’un cabinet de curiosités incapable d’en inventorier la profusion hétéroclite. Le nouvelliste vaudois trouve des stimulants dans l’observation quotidienne, l’expérience journalistique, l’univers de son atelier, les pérégrinations de ses voyages, l’imagination du fabuliste, le passé de ses ascendants. Chez lui, le récit s’apparente à un phénomène météorologique : il est ce tourbillon qui s’élève au point de rencontre de deux fronts, ceux du romanesque et du poétique. Dans La zitella, Adriana tente d’imaginer les derniers jours de sa mère Giovanna, morte en la mettant au monde sur les rives du fleuve. Ce soir-là, son père Giuseppe recueille la bambola dans le berceau d’un carton à chaussure, un de ces cartons d’où la vieille fille (zitella, en italien) a extrait les photos grises aux bords crénelés de ses parents, employés saisonniers à l’émondage du riz : « Ce soir-là, qui se situait vers la fin de leur séjour, après trois mois de dur labeur, Giuseppe avait rejoint Giovanna sur la rive de la Sesia d’où partait une multitude de canaux irrigants. Le ciel avait troqué son bleu d’azur contre un or pâle de chasuble usée. Une petite bruine aspergeait les rizières et les ouvrières regardaient vers le haut d’où venait l’aubaine, la bouche grande ouverte comme voulant aspirer cette fraîcheur. L’absence de nuage soulignait la singularité du phénomène. » Dans Le lièvre au vin, le braconnier embauché aux fourneaux de Madeleine de S. est déjoué dans ses funestes intentions (il a mêlé de la tisane de cannabis à la sauce au vin servie aux convives de l’hôtesse), mais le maître queux s’est consolé en faisant des pirouettes sur le nombril de sa patronne… « J’en oubliais l’ordonnance du repas et l’irruption de Madeleine dans mon repaire me remit à l’heure, non sans tendresse puisque, à la manière d’une chatte au temps des amours, elle vînt s’alanguir contre moi. Autrefois, je cherchais son regard qui fuyait le mien et voilà qu’aujourd’hui, la garce voulait rallumer les feux de la rampe. » Lisant Patricia la petite commissionnaire, Tziga, Dialogue de pierre, Escapades toscanes, Les fleurs du désert et Le livre, je me rends compte quel lieu privilégié peut devenir la nouvelle lorsque les destinées individuelles et collectives s’y croisent et quand elle offre ce que son auteur projetait d’écrire : des histoires à rendre attentif les plus distraits.

Le mode d’inspiration et la forme narrative revêtent une tout autre nature chez Alphonse Layaz (Fétigny, Suisse, 1940). Écrivain tout à la fois poète, peintre et journaliste, il nous rappelle le temps où l’homme de plume fondait son œuvre sur sa culture, c’est-à-dire ses rencontres, ses lectures et ses admirations. Les thématiques de « La Passagère et soixante autres petits faits divers » donnent le tournis au lecteur qui s’immerge dans les deux cents pages du volume, heureux et perdu à la fois à l’image du visiteur d’un cabinet de curiosités incapable d’en inventorier la profusion hétéroclite. Le nouvelliste vaudois trouve des stimulants dans l’observation quotidienne, l’expérience journalistique, l’univers de son atelier, les pérégrinations de ses voyages, l’imagination du fabuliste, le passé de ses ascendants. Chez lui, le récit s’apparente à un phénomène météorologique : il est ce tourbillon qui s’élève au point de rencontre de deux fronts, ceux du romanesque et du poétique. Dans La zitella, Adriana tente d’imaginer les derniers jours de sa mère Giovanna, morte en la mettant au monde sur les rives du fleuve. Ce soir-là, son père Giuseppe recueille la bambola dans le berceau d’un carton à chaussure, un de ces cartons d’où la vieille fille (zitella, en italien) a extrait les photos grises aux bords crénelés de ses parents, employés saisonniers à l’émondage du riz : « Ce soir-là, qui se situait vers la fin de leur séjour, après trois mois de dur labeur, Giuseppe avait rejoint Giovanna sur la rive de la Sesia d’où partait une multitude de canaux irrigants. Le ciel avait troqué son bleu d’azur contre un or pâle de chasuble usée. Une petite bruine aspergeait les rizières et les ouvrières regardaient vers le haut d’où venait l’aubaine, la bouche grande ouverte comme voulant aspirer cette fraîcheur. L’absence de nuage soulignait la singularité du phénomène. » Dans Le lièvre au vin, le braconnier embauché aux fourneaux de Madeleine de S. est déjoué dans ses funestes intentions (il a mêlé de la tisane de cannabis à la sauce au vin servie aux convives de l’hôtesse), mais le maître queux s’est consolé en faisant des pirouettes sur le nombril de sa patronne… « J’en oubliais l’ordonnance du repas et l’irruption de Madeleine dans mon repaire me remit à l’heure, non sans tendresse puisque, à la manière d’une chatte au temps des amours, elle vînt s’alanguir contre moi. Autrefois, je cherchais son regard qui fuyait le mien et voilà qu’aujourd’hui, la garce voulait rallumer les feux de la rampe. » Lisant Patricia la petite commissionnaire, Tziga, Dialogue de pierre, Escapades toscanes, Les fleurs du désert et Le livre, je me rends compte quel lieu privilégié peut devenir la nouvelle lorsque les destinées individuelles et collectives s’y croisent et quand elle offre ce que son auteur projetait d’écrire : des histoires à rendre attentif les plus distraits.

- Violences, par Brigitte Aubonnet, éditions Le bruit des autres, 176 pages, 2014 ;

- La Passagère et soixante autres petits faits divers, par Alphonse Layaz, éditions de l’Aire, 208 pages, 2015.

Portrait

Les antihéros d’Italo Svevo

Quand les médecins légistes, je veux parler des exégètes, se pencheront sur ce drôle de patient, perpétuellement décalé, mal dans sa peau, inadapté à la vie sociale et condamné à l’insuccès, lorsqu’ils mettront bout à bout tous ses écrits avant de les analyser à la loupe, leur conclusion sera formelle : Aron Hector Schmitz (Trieste, 19 décembre 1861-13 septembre 1928) souffre d’une modernité littéraire d’exception que ses contemporains n’ont pas pressentie en son temps parmi les thématiques fondamentales de sa poétique. Lettres et journal intime, fables et critiques littéraires, nouvelles et romans, l’œuvre profuse et éclectique de l’écrivain italien est aujourd’hui lisible dans une vingtaine de langues alors qu’elle ne suscitait qu’un faible intérêt peu de temps avant sa mort.

Quand les médecins légistes, je veux parler des exégètes, se pencheront sur ce drôle de patient, perpétuellement décalé, mal dans sa peau, inadapté à la vie sociale et condamné à l’insuccès, lorsqu’ils mettront bout à bout tous ses écrits avant de les analyser à la loupe, leur conclusion sera formelle : Aron Hector Schmitz (Trieste, 19 décembre 1861-13 septembre 1928) souffre d’une modernité littéraire d’exception que ses contemporains n’ont pas pressentie en son temps parmi les thématiques fondamentales de sa poétique. Lettres et journal intime, fables et critiques littéraires, nouvelles et romans, l’œuvre profuse et éclectique de l’écrivain italien est aujourd’hui lisible dans une vingtaine de langues alors qu’elle ne suscitait qu’un faible intérêt peu de temps avant sa mort.

Une double influence italienne et allemande

Cinquième d’une famille juive d’ascendance allemande et hongroise de seize enfants dont le père, Francesco, ouvrier verrier, s’est spécialisé dans le négoce d’objets d’artisanat, il naît le 19 décembre 1861 à Trieste, cité de l’Empire austro-hongrois qui sera rattachée à l’Italie en 1918. Il est envoyé avec ses frères Adolfo et Elio en Bavière, au collège de Segnitz où la découverte de la littérature nourrit une vocation précoce. Au terme d’études de droit et de chimie, il entame une carrière de commis de banque (de 1880 à 1898) qui laisse du temps à l’écriture où la maîtrise de l’italien supplante très tôt l’exercice de l’allemand et du français. Ses premiers textes sont publiés en 1880 dans le quotidien irrédentiste* L’Independente auquel il assure, sous la signature d’Emilio Samigli, des chroniques régulières sur la littérature, la musique et la philosophie. La lucidité de ses analyses puise à une érudition encyclopédique où reviennent les noms de Daudet, Flaubert, Stendhal et Zola ainsi que Darwin, Freud, Nietzsche, Richter et Schopenhauer. La réussite de ses contributions amène le journal triestin à ouvrir ses colonnes à deux de ses nouvelles, « Un combat » (1888) et « L’Assassinat de la rue Belpoggio » (1890).

Cinquième d’une famille juive d’ascendance allemande et hongroise de seize enfants dont le père, Francesco, ouvrier verrier, s’est spécialisé dans le négoce d’objets d’artisanat, il naît le 19 décembre 1861 à Trieste, cité de l’Empire austro-hongrois qui sera rattachée à l’Italie en 1918. Il est envoyé avec ses frères Adolfo et Elio en Bavière, au collège de Segnitz où la découverte de la littérature nourrit une vocation précoce. Au terme d’études de droit et de chimie, il entame une carrière de commis de banque (de 1880 à 1898) qui laisse du temps à l’écriture où la maîtrise de l’italien supplante très tôt l’exercice de l’allemand et du français. Ses premiers textes sont publiés en 1880 dans le quotidien irrédentiste* L’Independente auquel il assure, sous la signature d’Emilio Samigli, des chroniques régulières sur la littérature, la musique et la philosophie. La lucidité de ses analyses puise à une érudition encyclopédique où reviennent les noms de Daudet, Flaubert, Stendhal et Zola ainsi que Darwin, Freud, Nietzsche, Richter et Schopenhauer. La réussite de ses contributions amène le journal triestin à ouvrir ses colonnes à deux de ses nouvelles, « Un combat » (1888) et « L’Assassinat de la rue Belpoggio » (1890).

Son premier livre lui demandera six ans. Originellement titré Un incapable, « Une vie » conte l’histoire d’Alfonso Nitti, un employé de banque féru de littérature qui séduit Annetta Maller, la fille de son employeur, et met fin à ses jours lorsque les circonstances le contraignent de l’épouser. Dans ce roman-là qui paraît en 1892 dans une quasi-indifférence, il utilise pour la première fois le pseudonyme d’Italo Svevo (littéralement Italien Souabe) en hommage à la double influence des cultures italienne et allemande qui ont fortifié ses humanités. Cette année-là, aux funérailles de son père, il revoit la blonde Livia Veneziani, une cousine au second degré de treize ans sa cadette, et il l’épouse en 1896. Enrichie par la commercialisation d’un vernis antirouille révolutionnaire pour coques de navires, sa belle-famille l’embauche en 1898 à la direction de l’entreprise de peinture. L’indépendance financière, les voyages d’affaires en Europe et la promotion sociale générés par la réussite industrielle de son nouvel état ne le guérissent pas d’un mal-être chronique conforté par les échecs de l’écrivain. Commencé à l’âge de 40 ans, l’apprentissage forcené du violon (deux heures par jour) ne parvient pas non plus à cicatriser les blessures de déceptions répétées. Publié en 1898 à compte d’auteur à l’instar du précédent, son deuxième roman « Sénilité » passe inaperçu en dépit du soutien de James Joyce qui l’encourage dès 1903 à persévérer dans le métier des Lettres. Le romancier et poète irlandais lui donne des cours d’anglais à l’école Berlitz de Trieste entre 1909 et 1915 et il le recommande aux Français Valery Larbaud (romancier) et Benjamin Crémieux (critique littéraire) qui le traduiront et le publieront une dizaine d’années plus tard. Employé d’une compagnie d’assurances, Emilio Brentani campe l’antihéros de Sénilité. Le romancier y traite de la vieillesse et de la fin de vie, un de ses thèmes de prédilection dont le lecteur retrouve les échos angoissés dans les courts récits, « La Nouvelle du bon vieux et de la belle enfant » (1929) et « Ma paresse » (1930).

Son premier livre lui demandera six ans. Originellement titré Un incapable, « Une vie » conte l’histoire d’Alfonso Nitti, un employé de banque féru de littérature qui séduit Annetta Maller, la fille de son employeur, et met fin à ses jours lorsque les circonstances le contraignent de l’épouser. Dans ce roman-là qui paraît en 1892 dans une quasi-indifférence, il utilise pour la première fois le pseudonyme d’Italo Svevo (littéralement Italien Souabe) en hommage à la double influence des cultures italienne et allemande qui ont fortifié ses humanités. Cette année-là, aux funérailles de son père, il revoit la blonde Livia Veneziani, une cousine au second degré de treize ans sa cadette, et il l’épouse en 1896. Enrichie par la commercialisation d’un vernis antirouille révolutionnaire pour coques de navires, sa belle-famille l’embauche en 1898 à la direction de l’entreprise de peinture. L’indépendance financière, les voyages d’affaires en Europe et la promotion sociale générés par la réussite industrielle de son nouvel état ne le guérissent pas d’un mal-être chronique conforté par les échecs de l’écrivain. Commencé à l’âge de 40 ans, l’apprentissage forcené du violon (deux heures par jour) ne parvient pas non plus à cicatriser les blessures de déceptions répétées. Publié en 1898 à compte d’auteur à l’instar du précédent, son deuxième roman « Sénilité » passe inaperçu en dépit du soutien de James Joyce qui l’encourage dès 1903 à persévérer dans le métier des Lettres. Le romancier et poète irlandais lui donne des cours d’anglais à l’école Berlitz de Trieste entre 1909 et 1915 et il le recommande aux Français Valery Larbaud (romancier) et Benjamin Crémieux (critique littéraire) qui le traduiront et le publieront une dizaine d’années plus tard. Employé d’une compagnie d’assurances, Emilio Brentani campe l’antihéros de Sénilité. Le romancier y traite de la vieillesse et de la fin de vie, un de ses thèmes de prédilection dont le lecteur retrouve les échos angoissés dans les courts récits, « La Nouvelle du bon vieux et de la belle enfant » (1929) et « Ma paresse » (1930).

Freud le déclare incurable…

En 1908, la maladie mentale qui affecte gravement le frère de sa femme l’amène à étudier plus complètement la psychanalyse. Il se rend à Vienne en 1910 pour faire soigner sa propre névrose par Sigmund Freud qui conclut à son incurabilité après deux années de thérapie… Les théories analytiques aiguisent  naturellement l’intérêt du romancier comme elles alimentent ses réticences. Elles confirment en tout cas ses intuitions psychologiques dans l’inventaire des comportements et dans l’examen des caractères humains, fondements d’une création qui atteint son apogée avec « La Conscience de Zeno » en 1923. Riche commerçant de la capitale frioulane, Zeno Cosini écrit sa propre autobiographie à la demande d’un psychanalyste : récit fragmentaire et fallacieux, il corrompt en fait la géographie intime de son auteur en soulignant le constat clinique de troubles psychiques graves. Troisième roman d’Italo Svevo, il apparaît comme le plus abouti au moment - nous sommes en 1925 - où Eugenio Montale, poète génois et futur prix Nobel (de littérature, en 1975), subit à son tour l’éblouissement d’une prose qui désintègre les formes narratives traditionnelles. Le succès, inespéré, grossit dès lors l’effectif des propagandistes d’Italo Svevo que la mort surprend le 13 septembre 1928 des suites d’un accident de la circulation routière survenu à Motta di Livenza, non loin de Trévise.

naturellement l’intérêt du romancier comme elles alimentent ses réticences. Elles confirment en tout cas ses intuitions psychologiques dans l’inventaire des comportements et dans l’examen des caractères humains, fondements d’une création qui atteint son apogée avec « La Conscience de Zeno » en 1923. Riche commerçant de la capitale frioulane, Zeno Cosini écrit sa propre autobiographie à la demande d’un psychanalyste : récit fragmentaire et fallacieux, il corrompt en fait la géographie intime de son auteur en soulignant le constat clinique de troubles psychiques graves. Troisième roman d’Italo Svevo, il apparaît comme le plus abouti au moment - nous sommes en 1925 - où Eugenio Montale, poète génois et futur prix Nobel (de littérature, en 1975), subit à son tour l’éblouissement d’une prose qui désintègre les formes narratives traditionnelles. Le succès, inespéré, grossit dès lors l’effectif des propagandistes d’Italo Svevo que la mort surprend le 13 septembre 1928 des suites d’un accident de la circulation routière survenu à Motta di Livenza, non loin de Trévise.

Bien tardivement reconnu, hélas ! le défunt lègue aux lecteurs et à la postérité une subtile analyse de l’âme humaine ainsi que l’étude sociologique non moins sagace d’une population triestine et complexe qui valent l’une et l’autre pour toutes sortes de populations autour de soi. Le dilemme d’assujettir une vocation intellectuelle ou artistique à un travail aliénant, les affres de l’autodestruction, l’obsession de la culpabilité, la difficulté de s’intégrer dans la société, les assauts de l’hypocondrie, la dictature des passions, le naufrage de la sénilité, les intermittences du cœur et de la conscience hantent les héros du théâtre svévien et, plus encore, celui qui les manipule dans la coulisse.

* Irrédentisme : mouvement de revendication des nationalistes italiens réclamant l’annexion de terres « non libérées » (de irredento, non racheté) et demeurées en possession de l’Autriche-Hongrie de 1866 à 1918 (Trentin, Istrie, Dalmatie), réintégration étendue par la suite à l’ensemble des territoires considérés comme italiens.

- Ma paresse, par Italo Svevo, éditions Allia, traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf, 64 pages, 2009 ;

- La Nouvelle du bon vieux et de la belle enfant, par I. Svevo, éd. Allia, traduit de l’italien par Thierru Gillybœuf, 128 pages, 2011 ;

- Sur James Joyce, par I. Svevo, éd. Allia, traduit de l’italien par Monique Baccelli, 112 pages, 2014 ;

- Italo Svevo ou l’Antivie, de Maurizio Serra, éditions Grasset, 398 pages, 2013.

Varia : le paysage, les jardins et l’histoire de l’art

« Plus de dix ans se sont écoulés depuis l’adoption de la Convention européenne du paysage, ce traité du Conseil de l’Europe - entré en vigueur le 1er juillet 2006 en France - qui, exclusivement consacré à la protection, à la gestion et à l’aménagement du paysage, désigne ce dernier comme "une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations". Le caractère anthropologique de cette définition, qui dépasse les données lexicographiques traditionnelles - perception collective plutôt que vision individuelle - témoigne d’une profonde mutation des enjeux patrimoniaux. Aux sites exceptionnels, objets de politiques de protection à partir de la première moitié du XXe siècle, s’adjoignent désormais les paysages dits "ordinaires", "quotidiens" ou encore "vernaculaires", selon les termes propres aux cultural landscape studies issus de la géographie culturelle de John Brinckerhoff Jackson. Cette évolution se reflète dans l’élargissement des critères d’inscription des "paysages culturels", à partir de la Convention du patrimoine mondial de 1992, tout comme dans les choix retenus pour une campagne de sensibilisation telle que le Prix international Carlo Scarpa pour le jardin, décerné annuellement par la Fondazione Benetton Studi Ricerche à Trévise : à côté de créations relevant clairement du projet de paysage - ou de ce que les anglophones nomment le landscape design - apparaissent désormais des sites résultant de siècles ou même de millénaires d’aménagement. Échappent-ils totalement aux compétences de l’histoire de l’art ? Gageons qu’auprès de l’archéologie ou de l’anthropologie, la discipline a sans doute un rôle à jouer, pour peu qu’elle continue à ouvrir l’horizon des questions que lui pose le paysage, afin de mieux connaître ces chefs-d’œuvre anonymes et, s’il se peut, d’accompagner face aux pressions délétères du tourisme mondialisé leur perpétuel devenir. »

« Plus de dix ans se sont écoulés depuis l’adoption de la Convention européenne du paysage, ce traité du Conseil de l’Europe - entré en vigueur le 1er juillet 2006 en France - qui, exclusivement consacré à la protection, à la gestion et à l’aménagement du paysage, désigne ce dernier comme "une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations". Le caractère anthropologique de cette définition, qui dépasse les données lexicographiques traditionnelles - perception collective plutôt que vision individuelle - témoigne d’une profonde mutation des enjeux patrimoniaux. Aux sites exceptionnels, objets de politiques de protection à partir de la première moitié du XXe siècle, s’adjoignent désormais les paysages dits "ordinaires", "quotidiens" ou encore "vernaculaires", selon les termes propres aux cultural landscape studies issus de la géographie culturelle de John Brinckerhoff Jackson. Cette évolution se reflète dans l’élargissement des critères d’inscription des "paysages culturels", à partir de la Convention du patrimoine mondial de 1992, tout comme dans les choix retenus pour une campagne de sensibilisation telle que le Prix international Carlo Scarpa pour le jardin, décerné annuellement par la Fondazione Benetton Studi Ricerche à Trévise : à côté de créations relevant clairement du projet de paysage - ou de ce que les anglophones nomment le landscape design - apparaissent désormais des sites résultant de siècles ou même de millénaires d’aménagement. Échappent-ils totalement aux compétences de l’histoire de l’art ? Gageons qu’auprès de l’archéologie ou de l’anthropologie, la discipline a sans doute un rôle à jouer, pour peu qu’elle continue à ouvrir l’horizon des questions que lui pose le paysage, afin de mieux connaître ces chefs-d’œuvre anonymes et, s’il se peut, d’accompagner face aux pressions délétères du tourisme mondialisé leur perpétuel devenir. »

Extrait de « Paysage et histoire de l’art : un geographic turn », une étude d’Hervé Brunon, historien des jardins et du paysage, chargé de recherche au CNRS, directeur adjoint du Centre André Chastel à Paris, issue de la « Revue de l’Art », n° 173/2011-3, éditions Ophrys, 92 pages, 2012.

Carnet : espionnage aviaire

L’étourneau européen (Strunus vulgaris), qui se délecte des chenilles cachées dans le sol, et le bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra), qui mange les graines ou les insectes dissimulés dans les fruits des conifères, prennent le temps, chacun de leur côté, de sonder le sol ou les écailles des cônes du pin afin d’évaluer le potentiel et la qualité d’une parcelle d’alimentation. Les individus des deux espèces épient la performance alimentaire de leurs congénères et utilisent les conclusions de leur observation pour décider du moment opportun de se mettre à table ou de quitter une parcelle afin d’en inventorier une autre.

Sous le manteau

Claude S. ne souhaite pas qu’un de ses livres soit réédité parce que les récits qu’il porte ont fait jadis rougir la blancheur du papier. Lorsque le recueil est paru sous le manteau, ses contes égrillards et primesautiers lui ont valu les foudres de la censure et les muets reproches de ses familiers. Je lui dis que les temps ont changé et que l’état des libertines mutines et des faunes hilares qu’il décrit dans une mise en scène tapageuse du désir ne choquerait même plus les chaisières des paroisses intégristes. Mais j’ai beau le sermonner, il reste sourd à mon argumentation. Il n’est décidément pas encore sorti de la pénitence du regret.

Lecture

« Le livre est bien une écorce, confirme le lexicologue Alain Rey, mais celle-ci couvre les cercles concentriques du temps de la lecture, et conduisent au cœur. »

(Jeudi 20 août 2015)

Culture pour tous

Ne croyez-vous pas qu’il faille faire descendre la culture du socle sur lequel elle pavoise trop souvent ? La culture doit être à la portée de tous, elle doit enrichir notre vie au lieu de nous en séparer.

Le métier d’écrire

Un écrivain doit pratiquer d’autres activités, le jardinage ou la course à pied. Si vous ne faites qu’écrire des nouvelles ou des romans, vous vous tournez de plus en plus vers vous-même, vous ne voyez ni les gens, ni ce qui se passe autour de vous.

(Vendredi 28 août 2015)

Retouches

On reproche à l’écrivain albanais Ismaïl Kadaré de remanier et d’augmenter constamment ses textes. Certains soupçonnent même dans cette révision du passé une forme de reniement. « Je trouve normal de retoucher, justifie l’intéressé, parce que la vie du roman ne s’arrête pas avec sa publication. Je suis d’un pays où le rhapsode modifie son texte chaque fois qu’il chante. L’écriture nous a privés de cette mutation continuelle et je garde une obscure nostalgie de l’oralité. »

(Mercredi 9 septembre 2015)

Lecture critique

Vladimir Pozner : un roman en costumes

Les romans en costumes mentent toujours un peu. Ils s’installent dans un moment mythologique et éclatant de l’Histoire, mettent en scène des personnages séduisants ou terribles chargés d’anéantir les méchants ou les bons, font revivre des hommes célèbres à l’état de portraits officiels, barbouillent tout d’une illusion commode…

Les romans en costumes mentent toujours un peu. Ils s’installent dans un moment mythologique et éclatant de l’Histoire, mettent en scène des personnages séduisants ou terribles chargés d’anéantir les méchants ou les bons, font revivre des hommes célèbres à l’état de portraits officiels, barbouillent tout d’une illusion commode…

Le réalisme est au contraire la première qualité qui nous frappe, à lire « Le Mors aux dents » de Vladimir Pozner (Paris, 1905-1992), écrivain français de parents russes immigrés.

Écrit en 1937 à la demande de Blaise Cendrars qui dirigeait chez René Hilsum (éditions Au Sans pareil) une collection de vies d’aventuriers (Têtes brûlées), l’ouvrage retrace en une grandiose épopée l’insurrection contre le pouvoir soviétique, au lendemain de la révolution d’Octobre, du baron Von Ungern-Sternberg, un lieutenant-général balte qui tenta de restaurer la monarchie en Sibérie à la tête d’une division de cavalerie asiatique.

Nostalgique de Gengis Khan dont il rêvait de reconstituer le royaume, le général Ungern est peint ici avec une troublante véracité nourrie d’une enquête exigeante chez les contemporains du héros et dans les bibliothèques parisiennes où « on pourrait suivre à la loupe, écrit Pozner, le cheminement de mes empreintes digitales sur les livres ». Le décor, les prétextes, les péripéties des batailles d’une part, les confidences, le regard, le ton de la voix, la cruauté barbare du « baron sanglant » d’autre part, tout est traduit avec une fidélité sèche et savante, ennemie du verbalisme et de l’à-peu-près.

S’il n’y a dans Le Mors aux dents aucun faux lyrisme, aucune grandiloquence, la poésie qui sourd ici et là n’atteint cependant pas à la puissance du Pozner des Mille et un jours.

Roman en costumes, disais-je ? Certes, mais pourquoi donc la jaquette n’a pas ajouté au réalisme du contenu en montrant, non un cavalier anonyme à la monture écarlate, du moins le baron Ungern, « féodal égaré dans le XXe siècle, enveloppé dans une longue robe mongole de soie jaune à laquelle s’agrippaient, telles des pattes de lion, des épaulettes de général aux franges dorées » ?

- Le Mors aux dents, par Vladimir Pozner, éditions Actes Sud, collection Babel, 352 pages, 2005 ;

- Mille et un jours, par V. Pozner, éditions Julliard, 347 pages, 1967.

Portrait

Jean-Marie Ballu ou l’homme des bois

Cet homme parle de l’arbre comme Jean-Henri Fabre évoquait le scarabée sacré ou Fabrice Luchini les fables de La Fontaine. Avec l’émotion volubile et prosélyte de celui qui voue une sorte de vénération à la sylve et qui sait ne pas encore avoir tout découvert dans les populations de chênes ou d’épicéas à partir desquels naissent bateau, avion ou violoncelle. Forestier et ingénieur agronome, Jean-Marie Ballu (Angoulême, 25 décembre 1943) a la chance de ne pas se cantonner à sa spécialité originelle, d’être encore et toujours un homme que passionnent l’écriture et l’histoire et qui poursuit un rêve, bâtissant livre après livre une œuvre originale. Originale en ce qu’elle ne dépend pas d’un modèle, mais qui est en soi LE modèle. Car les volumes de sa collection-phare qui se prévaut de rassembler les monographies d’objets artisanaux ou industriels réalisés avec du bois se singularisent par la valeur ajoutée de raconter le matériau brut depuis la genèse du végétal ligneux jusqu’à sa transformation en ouvrage d’art et/ou en monument historique.

Cet homme parle de l’arbre comme Jean-Henri Fabre évoquait le scarabée sacré ou Fabrice Luchini les fables de La Fontaine. Avec l’émotion volubile et prosélyte de celui qui voue une sorte de vénération à la sylve et qui sait ne pas encore avoir tout découvert dans les populations de chênes ou d’épicéas à partir desquels naissent bateau, avion ou violoncelle. Forestier et ingénieur agronome, Jean-Marie Ballu (Angoulême, 25 décembre 1943) a la chance de ne pas se cantonner à sa spécialité originelle, d’être encore et toujours un homme que passionnent l’écriture et l’histoire et qui poursuit un rêve, bâtissant livre après livre une œuvre originale. Originale en ce qu’elle ne dépend pas d’un modèle, mais qui est en soi LE modèle. Car les volumes de sa collection-phare qui se prévaut de rassembler les monographies d’objets artisanaux ou industriels réalisés avec du bois se singularisent par la valeur ajoutée de raconter le matériau brut depuis la genèse du végétal ligneux jusqu’à sa transformation en ouvrage d’art et/ou en monument historique.

Les bateaux naissent en forêt…

« Si l’on excepte nos saints bretons comme saint Ronan dont la légende rapporte qu’ils ont traversé la mer dans des auges en pierre, s’amuse à rappeler l’auteur de "Bois de marine - les bateaux naissent en forêt", les premières embarcations ont été creusées dans un tronc d’arbre, elles le sont encore dans certaines communautés isolées du bassin amazonien. » Nous apprenons aussi qu’il y a environ 6 000 ans,  la pirogue était le bateau de la Seine, bien avant l’avènement de la nef des armoiries de la ville de Paris. Trois d’entre elles ont d’ailleurs été mises au jour en 1991 à Bercy lors de la rénovation du quartier, ajoutant à la topographie urbaine une rue des Pirogues de Bercy… L’ouvrage rapporte les intermittences conflictuelles survenues durant six siècles entre la Marine nationale et l’administration des Eaux et forêts. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le bois est resté le matériau de base de la construction navale française qui a connu son âge d’or deux siècles plus tôt. En signant en 1669 l’« Ordonnance de réformation des forêts », Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) entendait réorienter la sylviculture pratiquée dans les domaines royaux et favoriser les futaies aux dépens des taillis, qui fournissaient le bois de chauffe. Son objectif était de planter des chênes qui feraient les frégates, corvettes, galions, galiotes et autres galères du vingtième siècle… L’effort aura été considérable. La réorganisation des chantiers navals aidant, la marine disposait, en 1677, de 300 vaisseaux et galères, sachant que la fabrication d’un grand vaisseau nécessite d’abattre jusqu’à 4 000 chênes centenaires (deux siècles font un beau chêne soigné par vingt générations de forestiers…). Tout grand administrateur qu’il fût, le secrétaire d’État à la marine n’imaginait pas que, trois siècles plus tard, l’homme ferait flotter des vaisseaux de métal. Sous Louis XIV, la forêt s’étendait sur 13 millions d’hectares. Le bois de chêne étant insuffisant, on en importait d’Italie et d’Albanie. Utilisé pour le gréement, le pin provenait d’Europe du Nord. Couvrant 14 millions d’hectares, la forêt française se classe aujourd’hui à la troisième place des plus grandes forêts européennes (Russie exceptée) après celles de la Suède et de la Finlande, mais elle est de loin la plus diversifiée avec 136 essences inventoriées. Héritiers d’une longue tradition, les charpentiers et sculpteurs de marine ont su préserver, enrichir et transmettre un savoir-faire qui risquait d’échapper à la communauté patrimoniale. S’inspirant des plus hautes technologies, les bois composites ou reconstitués promettent un bel avenir à la construction contemporaine de navires en bois.

la pirogue était le bateau de la Seine, bien avant l’avènement de la nef des armoiries de la ville de Paris. Trois d’entre elles ont d’ailleurs été mises au jour en 1991 à Bercy lors de la rénovation du quartier, ajoutant à la topographie urbaine une rue des Pirogues de Bercy… L’ouvrage rapporte les intermittences conflictuelles survenues durant six siècles entre la Marine nationale et l’administration des Eaux et forêts. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le bois est resté le matériau de base de la construction navale française qui a connu son âge d’or deux siècles plus tôt. En signant en 1669 l’« Ordonnance de réformation des forêts », Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) entendait réorienter la sylviculture pratiquée dans les domaines royaux et favoriser les futaies aux dépens des taillis, qui fournissaient le bois de chauffe. Son objectif était de planter des chênes qui feraient les frégates, corvettes, galions, galiotes et autres galères du vingtième siècle… L’effort aura été considérable. La réorganisation des chantiers navals aidant, la marine disposait, en 1677, de 300 vaisseaux et galères, sachant que la fabrication d’un grand vaisseau nécessite d’abattre jusqu’à 4 000 chênes centenaires (deux siècles font un beau chêne soigné par vingt générations de forestiers…). Tout grand administrateur qu’il fût, le secrétaire d’État à la marine n’imaginait pas que, trois siècles plus tard, l’homme ferait flotter des vaisseaux de métal. Sous Louis XIV, la forêt s’étendait sur 13 millions d’hectares. Le bois de chêne étant insuffisant, on en importait d’Italie et d’Albanie. Utilisé pour le gréement, le pin provenait d’Europe du Nord. Couvrant 14 millions d’hectares, la forêt française se classe aujourd’hui à la troisième place des plus grandes forêts européennes (Russie exceptée) après celles de la Suède et de la Finlande, mais elle est de loin la plus diversifiée avec 136 essences inventoriées. Héritiers d’une longue tradition, les charpentiers et sculpteurs de marine ont su préserver, enrichir et transmettre un savoir-faire qui risquait d’échapper à la communauté patrimoniale. S’inspirant des plus hautes technologies, les bois composites ou reconstitués promettent un bel avenir à la construction contemporaine de navires en bois.

Sans le bois, l’aviation n’aurait jamais décollé…

Avec la toile, le bois fut le premier des matériaux apparus dans l’histoire de l’aviation. Aussi nombre des premiers prototypes à décoller du plancher des vaches sont-ils sortis des ateliers de menuiserie et d’ébénisterie. À l’exemple des embarcations navales, les aéronefs sont partiellement constitués d’essences forestières. Matériau facile à travailler, léger, souple et résistant, le bois intègre au début de l’aviation les ateliers de construction en qualité de matériau de structure (épicéa, frêne, hêtre, peuplier, sapin blanc d’Europe) ou de revêtement (balsa, bouleau, peuplier, tilleul).

« Le sapin retenu pour l’avion, observe J.-M. Ballu, est le même que celui des violons, le "sapin de résonance" donnant les plus belles harmonies, mais pour passer le "mur du son" le relais a été pris par de nouveaux matériaux… et le bois s’est effacé. »

« Le sapin retenu pour l’avion, observe J.-M. Ballu, est le même que celui des violons, le "sapin de résonance" donnant les plus belles harmonies, mais pour passer le "mur du son" le relais a été pris par de nouveaux matériaux… et le bois s’est effacé. »

Acajou, aulne, bouleau, frêne, hêtre, merisier, noyer, robinier ou tilleul, le bois est toujours utilisé de nos jours dans la construction aéronautique légère. Il reste le seul matériau naturel, renouvelable et écologique, car il présente un bilan carbone nettement supérieur à tous les autres matériaux, aluminium, duralumin, acier, plastiques et autres matières composites. C’est le seul en tout cas qui consomme du dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) et produit de l’oxygène dans son processus de fabrication. En effet, l’arbre absorbe le CO2 pour fabriquer son bois.

Le credo d’un militant

Les racines de Jean-Marie Ballu plongent en Champagne, par son père, et en Bretagne, par sa mère, une généalogie forte de forestiers et d’artistes. Son père dirigeait le service départemental des Eaux et forêts à Angoulême. Il l’a tout naturellement suivi à l’Office national des forêts (ONF) en brûlant les étapes d’une carrière brillante jalonnée par de hautes responsabilités à l’ONF puis à l’Office national de la chasse, au ministère de l’Environnement et à celui de l’Agriculture où l’ingénieur général des Ponts, des eaux et des forêts préside la section « Nature, forêts, paysages ».

Lorsqu’il n’accompagne pas l’équipage de L’Hermione, frégate à la reconstruction de laquelle il a consacré un ouvrage, Jean-Marie Ballu pratique la musique en amateur (il joue des cuivres comme des bois…) et il milite pour la forêt. Selon lui, face au changement climatique, la meilleure parade des forêts en général, des chênaies en particulier, est leur diversité génétique. C’est son credo, point n’est besoin de toucher du bois. En 1993, il a d’ailleurs invité le navigateur Olivier de Kersauson à planter symboliquement, sur 70 hectares de la forêt du Cranou (Finistère), le premier des 130 000 chênes destinés à la construction navale. Les premières tiges seront prêtes à l’emploi en l’an 2143…

Jean-Marie Ballu © Photo X, droits réservés

- Bois de marine - Les bateaux naissent en forêt, par Jean-Marie Ballu, éditions IDF (Institut pour le développement forestier), 170 pages, 2014 ;

- Bois d’aviation - Sans le bois, l’aviation n’aurait jamais décollé, par J.-M. Ballu, éditions IDF et CNPF (Centre national de la propriété forestière), 194 pages, 2013 ;

- Bois de musique - La forêt, berceau de l’harmonie, par J.-M. Ballu, éditions du Gerfaut, 192 pages, 2004.

Varia : Un bouquet de fiançailles, par Alysa Morgon

La danse alambiquée du moulin de Chassière. « Martin était assis devant la bluterie, à le croire installé devant un piano de concert, jouant une étude de Brahms, une sonate de Schubert ou de Chopin. Il était vrai qu’à toute heure, il y avait une musique qui serpentait entre ces murs. Un vrai bonheur ! Celle des pierres qui crissaient dans un pas rond et puissant ; celle du blutoir qui grinçait, de ses tamis qui tressautaient, à mimer un tambour, qui faisaient virevolter la farine en une marche lourde et saccadée, tour après tour, empanachée de légers nuages de poussière fine et dorée. Chaque coffret avait son rythme, plus ou moins vif, plus ou moins pesant, plus ou moins régulier ; avec un son aigu ou grave, triste ou gai, lent ou entraînant, puisque les uns et les autres calibraient une mouture différente qui tombait par à-coups, tremblante, dans un tiroir profond, tel un secret. Les cribles viraient, moulins à prières d’éternité, et coulait la farine. D’abord la fleur, puis celle pour le pain, et enfin, lou brinet : le petit son. Du grain original que la pierre avait écrasé, il ne restait plus, à la fin, que le gros son, celui qui, par une goulotte, se déversait directement à ses pieds, dans une caisse en bois posée à même le sol. Voilà pourquoi il s’agissait d’un très bel instrument, fragile, compliqué, mais à la voix familière, éraillée, et au fort tempérament : tel celui du grand-père Delorme qui avait en partie fabriqué ses morceaux, toutes ses pièces en bois. Il les avait sculptées, gravées, polies, durant des jours, des nuits, des heures et des mois. Il les avait vissées, imbriquées les unes dans les autres, en beau jeu de construction. Ainsi, de son pas volontaire, décidé, le moulin suivait-il les générations, avec quelques arrêts, quelques cris de colère, de souffrance que les meuniers qui s’étaient succédé s’étaient empressés d’apaiser, afin qu’il puisse continuer éternellement, cette danse alambiquée. »

La danse alambiquée du moulin de Chassière. « Martin était assis devant la bluterie, à le croire installé devant un piano de concert, jouant une étude de Brahms, une sonate de Schubert ou de Chopin. Il était vrai qu’à toute heure, il y avait une musique qui serpentait entre ces murs. Un vrai bonheur ! Celle des pierres qui crissaient dans un pas rond et puissant ; celle du blutoir qui grinçait, de ses tamis qui tressautaient, à mimer un tambour, qui faisaient virevolter la farine en une marche lourde et saccadée, tour après tour, empanachée de légers nuages de poussière fine et dorée. Chaque coffret avait son rythme, plus ou moins vif, plus ou moins pesant, plus ou moins régulier ; avec un son aigu ou grave, triste ou gai, lent ou entraînant, puisque les uns et les autres calibraient une mouture différente qui tombait par à-coups, tremblante, dans un tiroir profond, tel un secret. Les cribles viraient, moulins à prières d’éternité, et coulait la farine. D’abord la fleur, puis celle pour le pain, et enfin, lou brinet : le petit son. Du grain original que la pierre avait écrasé, il ne restait plus, à la fin, que le gros son, celui qui, par une goulotte, se déversait directement à ses pieds, dans une caisse en bois posée à même le sol. Voilà pourquoi il s’agissait d’un très bel instrument, fragile, compliqué, mais à la voix familière, éraillée, et au fort tempérament : tel celui du grand-père Delorme qui avait en partie fabriqué ses morceaux, toutes ses pièces en bois. Il les avait sculptées, gravées, polies, durant des jours, des nuits, des heures et des mois. Il les avait vissées, imbriquées les unes dans les autres, en beau jeu de construction. Ainsi, de son pas volontaire, décidé, le moulin suivait-il les générations, avec quelques arrêts, quelques cris de colère, de souffrance que les meuniers qui s’étaient succédé s’étaient empressés d’apaiser, afin qu’il puisse continuer éternellement, cette danse alambiquée. »

Extrait de « Un bouquet de fiançailles », d’Alysa Morgon, collection le chant des pays, éditions Lucien Souny, 224 pages, 2014.

Carnet : une maîtresse femme !

Romancière américaine, Dawn Powell (1896-1965) ne cachait pas à son entourage et même à Jojo, Joseph R. Gousha Jr., son publicitaire de mari, qu’elle avait un amant. L’écrivaine s’en est justifiée un peu plus tard, en 1929, dans les pages de son récit « La Maison de la mariée » : « Elle finit par décréter qu’une femme avait besoin de deux hommes, l’un pour la consoler des tourments que l’autre lui infligeait. »

(Mardi 15 septembre 2015)

Critiques

Vénérer Christine Angot, admirer Jean d’Ormesson, détester Michel Houellebecq et quelques autres alignés à la vitrine du libraire est suspect dans la corporation des critiques. On ne saurait alors qu’être un « suiveur », un mouton de Panurge, voire un imitateur. Refrain connu et rebattu, colporté par une intelligentsia sans grande générosité intellectuelle. Je fais moi-même partie de cette communauté, j’écris textes critiques depuis trente ans à présent et je sais trop comme il est commode de détester.

Dérobade

Il m’agace à la fin. Chaque fois que je lui réclame mes droits d’auteurs de l’exercice écoulé, cet éditeur invoque les retards de la comptabilité, prétexte les difficultés liées à la distribution de ses collections ou déplore l’inexorable fuite du temps. Il n’y peut rien : la dérobade est son oxygène et, dans ce domaine, Dieu sait qu’il ne manque pas d’air !

(Jeudi 17 septembre 2015)

Lecture critique

La saga des céréales selon Jean-Paul Collaert

C’est une bible, la bible des céréales ! À ma connaissance, aucun ouvrage paru à ce jour ne concurrence le livre de Jean-Paul Collaert (Villeneuve-Saint-Georges, 1954). L’ingénieur agronome devenu journaliste n’a pourtant rien du bibliste austère et vétilleux. « Céréales - La plus grande saga que le monde ait vécue » mêle une vaste érudition, un sens aigu de la pédagogie, une curiosité boulimique à une fantaisie de bon aloi. Nullement rébarbative, la lecture des six cent quarante pages du volume a pour effet de laisser des sédiments anecdotiques et pittoresques au fond de l’esprit du lecteur, au-delà de la substance même de l’étude monographique. J’en livre un florilège en fin de propos.

C’est une bible, la bible des céréales ! À ma connaissance, aucun ouvrage paru à ce jour ne concurrence le livre de Jean-Paul Collaert (Villeneuve-Saint-Georges, 1954). L’ingénieur agronome devenu journaliste n’a pourtant rien du bibliste austère et vétilleux. « Céréales - La plus grande saga que le monde ait vécue » mêle une vaste érudition, un sens aigu de la pédagogie, une curiosité boulimique à une fantaisie de bon aloi. Nullement rébarbative, la lecture des six cent quarante pages du volume a pour effet de laisser des sédiments anecdotiques et pittoresques au fond de l’esprit du lecteur, au-delà de la substance même de l’étude monographique. J’en livre un florilège en fin de propos.

Une longue histoire

L’histoire des céréales est plus longue que celle de l’humanité : les graminées apparaissent sur la Terre 23 millions d’années avant notre ère (a.n.è.). La culture natoufienne (12 500 à 9 500 ans a.n.è.) laisse penser que notre ancêtre récoltait à ce moment-là au Proche-Orient du blé amidonnier, de l’engrain et de l’orge, tandis que les Chinois stockaient déjà du millet commun sauvage en grande quantité. Nous avons aujourd’hui la certitude que l’agriculture en Europe est venue du Proche-Orient. Pendant longtemps, les scientifiques occidentaux se sont refusés à penser que la notion d’agriculture puisse venir d’ailleurs que de Rome ou de la Grèce antique. Entre 8 200 et 7 500 ans a.n.è., la domestication des céréales et des légumineuses (pois chiches et lentilles) instaure définitivement l’agriculture, fondement de la vie humaine caractérisé par la culture des végétaux et l’élevage des animaux (chèvres et moutons, bœuf et porc ensuite).

Le maïs loin en tête

Actuellement, le quotient de toutes les moissons du monde représente une production de 2 280 000 000 de tonnes, les céréales retenues dans la statistique étant le blé, le blé dur, le maïs, l’orge, le sorgho, l’avoine, le seigle et le riz brut. Seize céréales nourrissent aujourd’hui la planète : l’avoine, les blés premiers (engrain et amidonnier), le blé dur (et apparentés), le blé tendre, l’éleusine, le fonio, le maïs, le mil (millet perle ou à chandelle), les millets (millet commun et millet des oiseaux), l’orge, le quinoa, le riz, le sarrasin, le seigle (et le triticale), le sorgho et le tef. Délaissées, certaines céréales sauvages pourraient susciter un regain d’intérêt chez les agriculteurs de demain, tels le riz sauvage, le bourgou, la manne de Pologne, le drinn, l’afezu, le cram-cram et la larme-de-Job. Le maïs est, de loin, apprend-on dans Céréales - La plus grande saga que le monde ait vécue, la première céréale récoltée dans le monde, devançant allégrement le riz et le blé alors que sa domestication est plus récente de quelques millénaires.

La Chine première de la classe

Passant en revue les continents, l’auteur observe que l’Asie est loin devant les autres, avec une production céréalière de 980 millions de tonnes (490 millions de tonnes pour la seule Chine) ; suivie par le duo Europe (450 millions de tonnes)-Amérique du Nord (430 millions de tonnes).

L’Afrique est loin derrière (156 millions de tonnes), à égalité avec l’Amérique latine.

Avec 170 millions d’hectares de céréales cultivées pour 500 millions d’habitants, l’Union européenne met à la disposition de chacun d’eux un champ virtuel de 3 400 m2. Le climat tempéré et le savoir-faire des agriculteurs autorisent des rendements élevés, une production qui la place en troisième position derrière la Chine et les États-Unis dont la surface agricole est plus de quatre fois supérieure. La France est en tête de la production européenne, avec un potentiel situé entre 60 et 70 millions de tonnes, l’Allemagne cumulant entre 43 et 49 millions de tonnes, suivie par la Pologne (28 millions), le Royaume-Uni (20 à 24 millions), l’Espagne et l’Italie (18 millions). Pour le blé tendre et le maïs, la France se place en première position ; elle est première ex æquo avec l’Allemagne pour l’orge.

L’Afrique est loin derrière (156 millions de tonnes), à égalité avec l’Amérique latine.