Quand les murs ont la parole…

Daniel Cyr Lemaire aime musarder à travers les rues de Paris en quête de ces tatouages urbains qui colportent sur les murs et les pignons d’immeubles des images fantastiques ou tendres, des slogans politiques ou grivois, des mots calligraphiés au pochoir et des lettres gothiques assemblant des messages surréalistes, des calembours alambiqués, des saynètes comiques ou des fresques carrément académiques. Si le graffiti consiste à entourer des lettres de couleur afin de composer un texte ou une signature, le tag se limite à réaliser une signature à l’aérosol. « Tout a commencé avec le graffiti, l’expression la plus connue du street art », avance Jérome Catz, auteur d’un guide dévolu à la spécialité où il inventorie les interventions sauvages des tagueurs sur les palissades des chantiers délaissés, dans les stations de métros ou sur les parois d’acier des trains urbains. Dans ce livre de référence, de courtes monographies enseignent la manière de vingt artistes-phares parmi lesquels nous découvrons l’Anglais Banksy, les Américains Marc Jenkins, Ron English et Swoon, le Belge Roa, les Brésiliens Otavio et Gustavo Pandolfo alias Os Gêmeos, les Français JR, Miss.Tic, Ernest Pignon-Ernest et Zevs, le Mauricien Mode 2 ainsi que le Portugais Alexandre Farto dit Vhils. Apparus à Philadelphie au cours des années 1960, les graffitis ont précédé de quelques années leur équivalent musical et chorégraphique, le hip-hop, lui aussi issu de la rue. Entremêlés avec des personnages de type BD, ce sont les seules formes d’art urbain à être archivées, non par les historiens et les critiques, mais par les services de police, chaque œuvre étant photographiée et annexée à une plainte…

Daniel Cyr Lemaire aime musarder à travers les rues de Paris en quête de ces tatouages urbains qui colportent sur les murs et les pignons d’immeubles des images fantastiques ou tendres, des slogans politiques ou grivois, des mots calligraphiés au pochoir et des lettres gothiques assemblant des messages surréalistes, des calembours alambiqués, des saynètes comiques ou des fresques carrément académiques. Si le graffiti consiste à entourer des lettres de couleur afin de composer un texte ou une signature, le tag se limite à réaliser une signature à l’aérosol. « Tout a commencé avec le graffiti, l’expression la plus connue du street art », avance Jérome Catz, auteur d’un guide dévolu à la spécialité où il inventorie les interventions sauvages des tagueurs sur les palissades des chantiers délaissés, dans les stations de métros ou sur les parois d’acier des trains urbains. Dans ce livre de référence, de courtes monographies enseignent la manière de vingt artistes-phares parmi lesquels nous découvrons l’Anglais Banksy, les Américains Marc Jenkins, Ron English et Swoon, le Belge Roa, les Brésiliens Otavio et Gustavo Pandolfo alias Os Gêmeos, les Français JR, Miss.Tic, Ernest Pignon-Ernest et Zevs, le Mauricien Mode 2 ainsi que le Portugais Alexandre Farto dit Vhils. Apparus à Philadelphie au cours des années 1960, les graffitis ont précédé de quelques années leur équivalent musical et chorégraphique, le hip-hop, lui aussi issu de la rue. Entremêlés avec des personnages de type BD, ce sont les seules formes d’art urbain à être archivées, non par les historiens et les critiques, mais par les services de police, chaque œuvre étant photographiée et annexée à une plainte…

Paradoxe d’un médium si populaire, le tag s’exerce souvent clandestinement sur la propriété d’autrui. Certes, des particuliers ou des commerçants font appel aux street artists pour décorer un rideau d’échoppe, une carrosserie de camion ou des collections de T-shirts. Et les cas de Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, graffeurs devenus artistes internationalement reconnus, sont souvent convoqués pour valider l’authenticité de la corporation. Il reste que les meilleurs d’entre eux demeurent des rebelles anonymes et jaloux de leur atelier à ciel ouvert, la rue.

Paradoxe d’un médium si populaire, le tag s’exerce souvent clandestinement sur la propriété d’autrui. Certes, des particuliers ou des commerçants font appel aux street artists pour décorer un rideau d’échoppe, une carrosserie de camion ou des collections de T-shirts. Et les cas de Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, graffeurs devenus artistes internationalement reconnus, sont souvent convoqués pour valider l’authenticité de la corporation. Il reste que les meilleurs d’entre eux demeurent des rebelles anonymes et jaloux de leur atelier à ciel ouvert, la rue.

Tag anonyme rue de l’Oise, à Paris (XIXe arrondissement) © Daniel Cyr Lemaire

- Street art, le Guide, par Jérome Catz, éditions Flammarion, 224 pages, 2015.

Médiocratie

Le journaliste et biographe Pierre Sipriot (1921-1998) est à l’origine du concept de « médiocratie » qui désigne le parti du bourgeois « juste milieu » qui ne possède « qu’un génie, celui des obstacles ».

(Mercredi 28 octobre 2015)

Relire Crevel

Relire René Crevel (1900-1935) est une fête. Sa correspondance avec Marcel Jouhandeau (1888-1979) me ravit. Il aime à plaisanter et à taquiner son ami : « Je ne te tuerai pas, lui écrit-il, car si j’avais quelqu’un à tuer, avec mon égoïsme bien connu, c’est par moi que je commencerais. »

La critique est aisée…

On se souvient mal du comédien, dramaturge et diplomate tourangeau Philippe Néricault, de son nom de scène Destouches (1680-1754). On a quelque peu oublié qu’il est l’auteur du fameux échange entre Lisette et Philinte dans la comédie « Le Glorieux » (1732) :

Lisette : Mais on dit qu’aux auteurs la critique est utile.

Philinte : La critique est aisée, et l’art est difficile.

La même pièce contient une autre perle : La politesse est une traîtresse qui fait dire souvent ce qu’on ne pense pas. Et cette autre, tout aussi pertinente extrait de « L’Homme singulier » : Sur les défauts d’autrui, l’homme a des yeux perçants.

Le marteau ou l’encensoir

Il n’est sans doute pas un métier plus critiqué que celui de critique, ni exposé au dépit lorsque la complaisance remplace l’impartialité. Quant à assommer un auteur ou à détruire une œuvre, le lecteur retient plus facilement la critique qui tient le marteau que celle qui agite l’encensoir. Morale : débarrassez-vous des deux instruments.

(Jeudi 5 novembre 2015)

Lecture critique

Valentine Goby :

Valentine Goby :

comment dire le pire et témoigner de l’enfer

Raconter, dire, écrire, reconstituer la vie d’un camp d’extermination nazi durant la Seconde Guerre mondiale reste une tentative vaine, partielle ou partiale, que le témoignage émane d’historiens pertinents ou d’authentiques rescapés. Roman singulier, « Kinderzimmer » de Valentine Goby (Grasse, 1974) n’échappe pas à la règle. Pourtant, le récit retient fermement, férocement même, par son ton, sa crudité, sa tension, et par la proximité douloureuse que la narratrice établit avec ses lecteurs. Aucun de ceux-là ne saura authentifier la justesse et la véracité de la confession. Survivante du camp de Ravensbrück (littéralement « le pont des corbeaux »), dans le Mecklembourg, Marie-José Chombart de Lauwe s’est livrée à l’écrivaine : étudiante en médecine à l’université de Rennes, elle est arrêtée en septembre 1944 pour faits de résistance puis déportée, à 20 ans, dans cette « Sibérie verte et sableuse au sud de la Baltique, glaciale l’hiver, brûlante l’été ». Le cursus de la prisonnière la fait accéder à une improbable pouponnière que les médecins SS instituent à l’automne 1944 à l’approche de la débâcle de leur armée. Si auparavant ils avortaient les femmes de force ou noyaient les nouveau-nés comme les chatons d’une portée, ils ne laissent survivre les poupons dans la « chambre des enfants » du block 11 que quelques mois, le temps que le froid, la faim, le typhus ou les rats n’achèvent sur les planches des châlits des bébés ridés et jaunes comme des vieillards frappés d’une nanisme monstrueux. Au fil des pages, par la bouche de la narratrice, Suzanne Langlois-Delorme dite Mila, le huis clos des baraques du Konzentrationslager révèle un horrible quotidien et des scènes atroces. Des conditions effroyables maintiennent dans les trente-deux blocks, entre barbelés et miradors, plus de quarante-cinq mille femmes polonaises, tchèques, hongroises, flamandes, russes, anglaises, allemandes et françaises, détenues fantomatiques et cobayes déchiquetés confrontés à l’horreur ordinaire de la malnutrition (les bouts de serpillière ont l’avantage de devoir être mâchés longtemps…) et des mauvais traitements (faire la stèle lors de l’appel sur la Lagerplatz à toutes les heures du jour et de la nuit par 20 degrés sous zéro, muscles tranchés, jambes greffés des muscles d’un autre corps de prisonnière…). Criminels endurcis, les geôliers des deux sexes crient et frappent leurs victimes dans le but de les transformer en bêtes : ils les tuent si nécessaire avant de les jeter dans les fours crématoires…

Quand elle le peut, Mila s’évade en pensée ; elle se revoit à Paris tantôt rue Daguerre dans son magasin de musique, tantôt rue du Faubourg-Poissonnière attendant son compagnon Mathieu quand il a terminé son service au restaurant Les Deux Canards… Ré dièse-do-do dièse-fa dièse-mi, les souvenirs s’égrènent sur la portée d’une berceuse espagnole qui parle de l’enfantement et, par extension, de la mort de son fils James dans la Kinderzimmer…

L’auteure excelle à interpréter les voix, collective et individuelles, les corps, les gestes, les désirs, les passions, l’abattement, la révolte, le refus, la maternité, l’espoir des déportées de Ravensbrück et leur délivrance aux premiers lilas du printemps 1945… En se livrant de tout son cœur et de toute son âme, Marie-José Chombart de Lauwe savait que ce livre-là pourrait s’approcher au plus intime de l’indicible, de l’innommable, de l’inhumain. Elle le savait parce que sa confidente a déjà dit le pire et témoigné de l’enfer : dans les années 1990, Valentine Goby a longtemps séjourné et œuvré en Asie pour des associations humanitaires parmi les plus fragiles de nos contemporains, enfants battus, violés, drogués, malades, prostitués ou délinquants, ce qui donne légitimité et crédibilité à son credo.

- Kinderzimmer, par Valentine Goby, éditions Actes Sud, 224 pages, 2013.

Du même auteur :

- Banquises, Le Livre de poche, 216 pages, 2013 ;

- Méduses, avec les dessins de François-Xavier Goby, éditions Jérôme Million, 40 pages, 2010.

Portrait

L’abeille, cette inconnue

Avec un millier d’espèces en France (et 50 espèces de bourdons), 2 500 en Europe et 20 000 dans le monde, l’abeille (dont le nom vient du latin Apis, « mouche à miel ») - insecte pollinisateur indispensable à la survie de 85 % des végétaux cultivés sur le seul continent européen - dépasse le total des effectifs d’espèces de batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères réunis. Cependant, un déclin de l’hyménoptère sur l’ensemble de la planète est établi depuis le milieu des années 1990. Les apiculteurs s’inquiètent de la longévité des reines dont certaines ne vivent plus aujourd’hui que douze à dix-huit mois au lieu des trois à cinq ans avérés antérieurement. Les chercheurs ont aussi mis en évidence des troubles du comportement dont l’incapacité pour certains individus à retrouver leur ruche ou à communiquer avec leurs congénères, la difficulté à maintenir la température de leur corps ou la perturbation de leur odorat, autant de symptômes qui les fragilisent et précipitent leur disparition. Si les spécialistes avancent plusieurs raisons de cette situation critique, la mortalité des butineuses, qui survient après l’hivernage, reste auréolée de beaucoup de mystère.

Avec un millier d’espèces en France (et 50 espèces de bourdons), 2 500 en Europe et 20 000 dans le monde, l’abeille (dont le nom vient du latin Apis, « mouche à miel ») - insecte pollinisateur indispensable à la survie de 85 % des végétaux cultivés sur le seul continent européen - dépasse le total des effectifs d’espèces de batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères réunis. Cependant, un déclin de l’hyménoptère sur l’ensemble de la planète est établi depuis le milieu des années 1990. Les apiculteurs s’inquiètent de la longévité des reines dont certaines ne vivent plus aujourd’hui que douze à dix-huit mois au lieu des trois à cinq ans avérés antérieurement. Les chercheurs ont aussi mis en évidence des troubles du comportement dont l’incapacité pour certains individus à retrouver leur ruche ou à communiquer avec leurs congénères, la difficulté à maintenir la température de leur corps ou la perturbation de leur odorat, autant de symptômes qui les fragilisent et précipitent leur disparition. Si les spécialistes avancent plusieurs raisons de cette situation critique, la mortalité des butineuses, qui survient après l’hivernage, reste auréolée de beaucoup de mystère.

Une multiplicité de raisons au déclin

Un temps désignée, la piste des ondes électromagnétiques a été définitivement écartée. Les Ogm (Organismes génétiquement modifiés) sont suspectés, même s’il a été prouvé que les cultures transgéniques, dont les surfaces demeurent faibles, exercent un effet moins important sur les butineuses que les champs traités aux pesticides. Parmi ses 10 500 gènes, l’abeille possède très peu de gènes de détoxification, ainsi que l’a montré le séquençage du génome de l’abeille domestique ou mellifère (Apis mellifera). Deux pistes restent privilégiées selon le Suisse Peter Neumann, du Centre agroscope Liebefeld-Posieux de Berne : les maladies, virus, champignons et autres parasites d’une part, la dégradation de l’environnement avec changement climatique, raréfaction des fleurs et overdose de produits chimiques d’autre part.

Outre les insecticides Gaucho et Régent qu’ils ont réussi à faire interdire, les apiculteurs sont aux prises, depuis le début des années 1980, avec un parasite, le Varroa destructor, un acarien long de 1 à 2 millimètres qui suce l’hémolymphe des abeilles, l’équivalent du sang. Surnommé le « vampire de l’abeille », c’était à l’origine un parasite de l’abeille asiatique, Apis cerana, que des chercheurs allemands auraient fautivement introduit en Europe en important des reines d’Asie. Également préoccupant, un champignon microscopique, Nosema caranae, ravage les populations des ruchers en attaquant l’intestin de l’insecte. En outre, l’année 2004 a marqué l’arrivée du frelon asiatique ou Vespa velutina qui représente, lui aussi, un danger sanitaire pour les abeilles.

Les chercheurs poursuivent leurs expérimentations afin de mieux cerner les causes des hécatombes d’abeilles. De nombreuses questions restent posées : la colonie est un système complexe qui peut atteindre entre 40 et 60 000 individus (parfois 80 000), un système susceptible d’être influencé par de multiples facteurs, variables dans le temps et dans l’espace.

Un insecte social vital pour notre alimentation

« Si l’abeille venait à disparaître de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. Plus de pollinisation, plus d’herbe, plus d’animaux, plus d’hommes », aurait affirmé Albert Einstein. Affirmation péremptoire et quelque peu excessive, elle a pourtant le mérite de souligner le fait que l’abeille, depuis son apparition il y a environ quarante millions d’années (certains avancent quatre-vingt millions, car on a trouvé l’insecte fossilisé dans de l’ambre), a largement contribué à la reproduction, à l’évolution et à la diversité du monde végétal. Papillonnant de fleur en fleur, couverte de pollen (le nectar des fleurs), elle contribue à la pollinisation de près de 80 % des espèces végétales - plus de 200 000 espèces - et demeure donc un atout primordial pour la sauvegarde de la biodiversité et de l’environnement. De ce fait, elle est à l’origine de 70 % de la nourriture que nous consommons.

Espèces sauvages, arbres fruitiers, cultures oléagineuses et maraîchères, semences de crucifères, d’ombellifères et d’alliacées ont un besoin vital de l’abeille pour se reproduire. « Il y a 400 légumes qui existent grâce aux abeilles, comme le concombre ou le melon », rappelle Yves Le Conte, directeur de l’unité de recherche Abeilles et environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) à Avignon.

« Le déclin des abeilles est devenu aujourd’hui un sujet politique, reconnaît-il à juste raison. Il faut soutenir les apiculteurs pour qu’ils ne mettent pas la clé sous la porte. S’ils n’étaient pas là pour recréer des colonies, ce serait catastrophique. » Selon l’Inra, l’Europe aurait besoin de 13,4 millions de colonies d’abeilles en plus pour ses cultures.

Les Égyptiens élevaient des abeilles

Près de la cité espagnole de Valence, les archéologues ont mis au jour, en 1921, dans la grotte de l’Araignée, une peinture rupestre du mésolithique figurant la représentation la plus ancienne de l’exploitation des abeilles par les humains. Datée de huit mille ans environ, la peinture procède d’un temps où nos lointains ancêtres récoltaient des gâteaux de miel. L’apiculture était déjà pratiquée avec une solide expertise sous l’Antiquité. « Nous savons que l’abeille était déjà, il y a près de 6 000 ans, le symbole du roi de Basse-Égypte », observe Robert Delort qui rapporte qu’un bas-relief égyptien d’il y a 4 600 ans campe un apiculteur soufflant dans des tuyaux pour asphyxier des abeilles et prendre leur miel : « Ce qui, outre la présence de ruches en argile cuite, semble bien attester, remarque l’historien, que l’Égypte non seulement connaissait les abeilles, mais en avait aussi entrepris l’élevage. »

Concernant aussi bien la Chine (premier pays apicole au monde aujourd’hui, avec 200 000 apiculteurs et six millions de colonies) que le monde maya, l’Afrique subtropicale, la Mésopotamie, l’Assyrie, Israël ou les Hittites, des sources et documents témoignent de la place fondamentale que tenait l’abeille dans les anciennes civilisations. À travers le temps long de l’apiculture, l’évolution des techniques s’échelonne des « ruches-troncs », issues d’arbres creux habités par des colonies, aux ruches dotées de cadres mobiles mis en œuvre de nos jours.

Les butineuses parlent entre elles ?

Tout n’a pas été dit pour autant à propos de cet animal élevé et protégé depuis toujours - à la différence du ver à soie (Bombyx du mûrier) véritablement domestiqué. Il est l’insecte dont on a le plus cherché à comprendre la vie et les mœurs : son organisation sociale, ses aptitudes de reconnaissance visuelle et olfactive, ses vertus de pollinisatrice, la manière dont elle fabrique miel, cire ou gelée royale. Véritable potion magique, la gelée royale est capable de « transmuter » la larve qui en consommera. Au lieu de vivre, à l’exemple de l’ouvrière, quarante jours et d’être stérile, la larve - élue par les ouvrières pour succéder à leur souveraine - gagnera la capacité de produire 2 000 œufs par jour et de vivre jusqu’à cinq ans, soit une longévité multipliée par près de cinquante !

Tout n’a pas été dit pour autant à propos de cet animal élevé et protégé depuis toujours - à la différence du ver à soie (Bombyx du mûrier) véritablement domestiqué. Il est l’insecte dont on a le plus cherché à comprendre la vie et les mœurs : son organisation sociale, ses aptitudes de reconnaissance visuelle et olfactive, ses vertus de pollinisatrice, la manière dont elle fabrique miel, cire ou gelée royale. Véritable potion magique, la gelée royale est capable de « transmuter » la larve qui en consommera. Au lieu de vivre, à l’exemple de l’ouvrière, quarante jours et d’être stérile, la larve - élue par les ouvrières pour succéder à leur souveraine - gagnera la capacité de produire 2 000 œufs par jour et de vivre jusqu’à cinq ans, soit une longévité multipliée par près de cinquante !

Les scientifiques se sont également interrogés sur le rôle exact d’Apis mellifera dans la géométrie parfaite des alvéoles hexagonales dans lesquelles l’abeille stocke miel et pollen ou pond ses œufs : les astronomes Galilée et Johannes Kepler eux-mêmes n’ont pas trouvé de réponse à l’énigme. Sachez que 1 kilogramme de cire peut être étiré pour bâtir jusqu’à 80 000 alvéoles.

En dehors du génie bâtisseur de l’espèce, les éthologues tentent de compléter leurs maigres connaissances à propos des danses des butineuses (danse en rond et danse frétillante ou danse en huit). En 1973, leur collègue autrichien Karl von Frisch (1886-1982) reçut le prix Nobel de médecine et de physiologie pour ses recherches sur cette étrange chorégraphie par laquelle les « éclaireuses » informent les autres butineuses du lieu où se trouve la source de nourriture - nectar et pollen - qu’elles ont repérée, à plusieurs centaines de mètres. Élève de Von Frisch, Martin Lindauer (1918-2008), éthologiste allemand, a mis en relief le sens magnétique des abeilles. Aujourd’hui, le chercheur avignonnais Yves Le Conte et le physicien britannique Martin Benzick (université de Nottingham) tentent de déchiffrer les vibrations mystérieuses émises par les abeilles. En plaçant des capteurs dans la ruche et en transformant les vibrations en ondes sonores, ils ont découvert que cela formait des sortes de mots, cinq ou six au total. Il semblerait ainsi qu’en plus des échanges de phéromones (signaux chimiques produits par un individu et perçus par un individu de la même espèce), les abeilles parlent entre elles.

Mémento

S’il y a un genre Apis, on dénombre quatre espèces d’abeilles : Apis mellifera, Apis florea, Apis dorsata et Apis cerana. Seule Apis millifera nous intéresse, les autres espèces sont asiatiques. Chaque ruche ou apier (terme désuet) abrite une colonie constituée d’une seule reine, de 40 000 à 60 000 ouvrières et de quelques centaines à un ou deux milliers de mâles nommés faux bourdons.

Compte tenu de la distance moyenne à parcourir pour se rendre là où se trouve le nectar, une abeille butinerait 250 fleurs à l’heure, soit 2 000 fleurs en 8 heures. Avec 40 000 butineuses, 80 millions de fleurs sont donc visitées en une journée. Avec un rucher de 25 ruches, cela représenterait 2 milliards de fleurs visitées par jour !

1 gramme de miel représente 7 500 fleurs visitées. Récolter 1 kilo de miel, si la source de nectar se trouve à 1 kilomètre et demi, représente en « kilomètres-abeilles » 400 000 kilomètres, soit la distance de la Terre à la Lune. Le miel provient du nectar des fleurs butinées. Celui-ci subit une transformation dans le jabot de l’abeille : le saccharose, non assimilable directement par notre organisme, est converti par une enzyme, l’invertase, en sucres réducteurs directement assimilables, en particulier le glucose. Le nectar mis dans les rayons par les abeilles subit une évaporation d’eau avant l’operculation. Le miel est un aliment très énergétique, 30 grammes apportant 95 calories.

En France, il existe à peu près 1,2 million de colonies d’abeilles pour 40 à 50 millions dans le monde. 50 000 apiculteurs sont recensés officiellement, mais 100 00 français posséderaient des ruches.

(Informations extraites de « L’Homme et l’abeille même combat »

de Benoît Laflèche, apiculteur depuis 1963 et radiesthésiste)

- L’Abeille, sentinelle de l’environnement, par Henri Clément (président de l’Union nationale des apiculteurs de France), avec la collaboration de Fabienne Chesnais (directrice éditoriale des éditions Rustica), éditions Alternatives, 144 pages, 2009 ;

- L’Homme et l’abeille même combat, par Benoît Laflèche, éditions Yves Michel, 160 pages, 2013.

Biblio-filmographie complémentaire

- Les Abeilles, par Minh-Hà Pham-Delègue, éditions Minerva, 212 pages, 1999 ;

- Les Insectes à la loupe, par Romain Garrouste, éditions Dunod, 176 pages, 2012 ;

- Le Goût du miel, par Michel Gonnet et Gabriel Vache, éditions de l’Unaf (Union nationale des apiculteurs de France), 146 pages, 1985 ;

- Disparition des abeilles, la fin d’un mystère - Enquête autour d’un désastre environnemental, un film de Natacha Calestrémé, éditions Montparnasse, 52 minutes, 2011.

Varia : les missionnaires français plantaient du café en Chine au XIXe siècle

« Le café a été introduit en Chine en 1887. À cette époque, les missionnaires français plantaient du café dans ce qui est aujourd’hui la province du Yunnan. Jusque dans les années 1960, cela restait très marginal. À cette période, les tentatives de planter du café et d’autres espèces végétales avaient abouti à des échecs et seules subsistaient des mauvaises herbes.

« Le café a été introduit en Chine en 1887. À cette époque, les missionnaires français plantaient du café dans ce qui est aujourd’hui la province du Yunnan. Jusque dans les années 1960, cela restait très marginal. À cette période, les tentatives de planter du café et d’autres espèces végétales avaient abouti à des échecs et seules subsistaient des mauvaises herbes.

« Il faut remarquer que tout cela s’est produit dans une période où la culture du thé en Chine avait une place dominante. Sur le territoire de Pu’er (territoire du Yunnan, Chine du Sud-Ouest) qui a vu naître un des thés les plus réputés de Chine, le thé pu’er, les Français ont planté les premières graines de caféier au XIXe siècle. C’est toujours de cette zone que provient 98 % de la production de café en Chine.

« Avant que la ville de Pu’er ne devienne la région de production de la quasi-totalité du café chinois, elle ouvrit ses portes au monde avec la politique de réforme et d’ouverture, tout comme les autres villes chinoises dans les années 1970. Le café devint alors un secteur prospère de l’économie du pays.

« En 1988, sous l’impulsion de la société multinationale suisse Nestlé, les autorités locales de Pu’er initièrent des projets dans la production de café. Nestlé construisit une usine. Le café est un produit très similaire au thé en termes de production et rapidement, il fit son apparition sur le marché chinois.

« Actuellement, plus de 240 000 agriculteurs de Pu’er ont pu relever leur niveau de vie grâce au café. La ville de Pu’er est aussi devenue la première région expérimentale de développement écologique de Chine. « Actuellement, il n’y a aucune industrie lourde à Pu’er », nous confie avec fierté Lu Han, directeur du bureau de développement de la production de café à Pu’er.

« Le thé est un classique, alors que le café est à la mode. L’un appartient à la Chine, l’autre appartient au monde. Le ciel a accordé ses faveurs à la terre de Pu’er, car ici, le thé et le café s’entendent dans l’harmonie et se développent ensemble », souligne Lu Han, qui appartient à la minorité ethnique Yi. »

Extrait de « Pourquoi les Chinois aiment-ils le café ? », une étude du Cubain Pedro Lago, issue de la revue « La Chine au présent », de janvier 2015.

Carnet : le dessin est la trace…

Dans les toiles de Vladimir Velickovic (Belgrade, 1935), le dessin prime sur la peinture et la couleur. « Le dessin précède, provoque la peinture, soutient le peintre et dessinateur yougoslave, il est la base de tout ce que je fais, même quelques tentatives de sculpture qui ne sont pour moi que du dessin en trois dimensions. Le dessin est avant tout un portrait de soi-même, il est capable de montrer énormément et de cacher très peu. Le dessin est la trace qui reste du dialogue entre le réel et la pensée. »

Heures creuses

Dans le train, les gens qui s’ennuient tirent leur montre et la regardent pendant des minutes entières.

(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », éditions Robert Laffont, 1963)

Les mots sont des pierres, selon Orhan Pamuk

« Les mots pour nous, écrivains, sont les pierres dont nous nous bâtissons. C’est en les maniant, en les évaluant les uns par rapport aux autres, en jaugeant parfois de loin, parfois au contraire en les pesant et en les caressant du bout des doigts et du stylo que nous les mettons chacun à sa place, pour construire à longueur d’année, sans perdre espoir, obstinément, patiemment. Pour moi le secret du métier d’écrivain réside non pas dans une inspiration d’origine inconnue mais dans l’obstination et la patience. Une jolie expression turque, "creuser un puits avec une aiguille", me semble avoir été inventée pour nous autres écrivains. »

(Extrait du discours prononcé, le 7 décembre 2006, par l’écrivain turc Orhan, Pamuk ((Istanbul, 1952)), en recevant le prix Nobel de littérature à l’Académie de Suède, à Stockholm.)

(Mardi 10 novembre 2015)

Lecture critique

Le rire dans tous ses états

« Chez l’homme, argumente l’Américain Robert R. Provine, le rire n’est pas inné, contrairement aux pleurs. Il n’apparaît chez le bébé qu’à l’âge de trois à quatre mois, bien avant le langage. » Professeur de psychologie à l’université du Maryland, à Baltimore, le neurobiologiste croyait qu’un « ha, ha ! » serait plus facile à étudier que le langage, mais après bien des années à placer des électrodes sur la tête de ses patients et à regarder des cellules au microscope, il se rend compte qu’il n’a toujours pas percé tous les mystères du rire.

« Chez l’homme, argumente l’Américain Robert R. Provine, le rire n’est pas inné, contrairement aux pleurs. Il n’apparaît chez le bébé qu’à l’âge de trois à quatre mois, bien avant le langage. » Professeur de psychologie à l’université du Maryland, à Baltimore, le neurobiologiste croyait qu’un « ha, ha ! » serait plus facile à étudier que le langage, mais après bien des années à placer des électrodes sur la tête de ses patients et à regarder des cellules au microscope, il se rend compte qu’il n’a toujours pas percé tous les mystères du rire.

« Le "ha, ha !" est produit par la partie basse à l’arrière du cerveau, la plus ancienne, explique-t-il. Mais de nombreuses zones du cerveau interviennent dans le processus. Le rire est en effet lié à un large éventail de stimuli : on peut voir, entendre, sentir des chatouilles, penser à quelque chose… Tout le corps est impliqué, les muscles des bras, du torse, des jambes, parfois jusqu’à avoir mal au ventre ou à pleurer. Des chercheurs ont aussi montré que la pression sanguine et le rythme cardiaque augmentaient. »

Du point de vue physiologique, le rire distingue deux catégories, selon les chercheurs américains Matthew M. Hurley, Daniel C. Dennett et Réginald B. Adams Jr., contributeurs d’un dossier établi par la revue « Terrain » : « Le rire spontané qui s’exprime sans retenue au travers de sourires et de rires produits le front plissé et les coins de la bouche relevés sous l’effet de la contraction du muscle orbiculaire de l’œil ; et le rire simulé (que ce soit volontairement ou non) dans lequel le muscle orbiculaire de l’œil ne joue pratiquement aucun rôle. Le physiologiste Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne (1806-1875) - qui fut un des fondateurs de la neurologie - fut le premier à relever cette différence ; c’est ce qui explique que le premier rire, le rire spontané, est nommé "rire de Duchenne". »

Dans le numéro de la revue éditée par la Maison des sciences de l’homme (dont on vient d’apprendre avec regret la cessation d’activité), des scientifiques et universitaires français et étrangers dissèquent sous la direction de l’ethnologue Olivier Morin l’expression du rire dans toute la variété de ses dimensions, cognitive, sociale, mythologique, identitaire, traditionnelle et politique. Il s’y esquisse une intéressante anthropologie politique du rire qui montre que la subversion comique ne se restreint pas aux seules sociétés dominées par des États ; même dans ces communautés, ladite subversion est loin de ne servir que les adversaires des hiérarchies en place. Le lecteur s’étonne de la multiplicité des sociétés étudiées, un inventaire pluriel qui révèle les ressorts, souvent inattendus, de l’hilarité et de l’humour au pays de Confucius, chez les immigrés de la Goutte d’or à Paris, dans les territoires alpestres de la chasse au dahu, auprès des chamanes indiens Chulupi du Chaco paraguayen et même en Algérie durant la décennie noire vécue par la population dans les années 1990.

S’il en était besoin, la revue « Étoiles d’encre » de Montpellier compléterait en les prolongeant utilement les conclusions des ethnologues et anthropologues de la revue « Terrain ». Behja Traversac et les signataires d’une récente livraison intitulée « Dîtes-le… avec humour » témoignent de l’action déterminante de femmes, écrivains et artistes, qui luttent, sur les rivages maghrébins et méditerranéens, pour l’égalité de la femme et de l’homme, pour la liberté d’expression et de croyance, et contre l’obscurantisme et la barbarie. Le dialogue entre la caricaturiste égyptienne (et musulmane) Doaa Eladl et sa compatriote (chrétienne) Fawzia Assaad est à la fois édifiant et revigorant. Parmi les variations littéraires rythmant les deux cents pages de l’ouvrage, j’ai beaucoup aimé « La chaussure » de Mahia Alonso, « Vieilles canailles » de Michelle Grenier, « Mon chat, Céline et moi ! » de Sabah Sellah. Toutes les nouvelles du corpus sont à déguster sans modération.

S’il en était besoin, la revue « Étoiles d’encre » de Montpellier compléterait en les prolongeant utilement les conclusions des ethnologues et anthropologues de la revue « Terrain ». Behja Traversac et les signataires d’une récente livraison intitulée « Dîtes-le… avec humour » témoignent de l’action déterminante de femmes, écrivains et artistes, qui luttent, sur les rivages maghrébins et méditerranéens, pour l’égalité de la femme et de l’homme, pour la liberté d’expression et de croyance, et contre l’obscurantisme et la barbarie. Le dialogue entre la caricaturiste égyptienne (et musulmane) Doaa Eladl et sa compatriote (chrétienne) Fawzia Assaad est à la fois édifiant et revigorant. Parmi les variations littéraires rythmant les deux cents pages de l’ouvrage, j’ai beaucoup aimé « La chaussure » de Mahia Alonso, « Vieilles canailles » de Michelle Grenier, « Mon chat, Céline et moi ! » de Sabah Sellah. Toutes les nouvelles du corpus sont à déguster sans modération.

- Revue Terrain, dossier « Rires », n° 61, septembre 2013, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 184 pages ;

- Étoiles d’encre, revue de femmes en Méditerranée, dossier « Dîtes-le… avec humour », éditions Chèvre-feuille étoilée, n° 57/58, 200 pages, 2013 ;

- « Mais pourquoi rit-on ? » par Robert Provine, Le Journal du Dimanche, dimanche 2 août 2015 (7 énigmes de la science).

Portrait

Pierre Boulle, du Pont de la rivière Kwaï à la Planète des singes

Sous l’injonction d’une marche militaire sifflée sur le pont d’une rivière thaïlandaise, l’écrivain Pierre Boulle (Avignon, 20 février 1912-Paris, 30 janvier 1994) reste inséparable des opérations militaires conduites par les Français et leurs alliés en Extrême-Orient dès 1939 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale en Indochine française, au Japon et en Thaïlande, puis, à partir de 1946 (et jusqu’en 1954), contre le mouvement révolutionnaire du Viêt-minh qui lutte contre le pouvoir colonial français après avoir combattu l’occupant japonais. Mêlant fiction et réalité, ses ouvrages prennent leurs sources dans l’expérience vécue en Asie du Sud-Est ainsi que dans la Provence vauclusienne de son enfance.

Sous l’injonction d’une marche militaire sifflée sur le pont d’une rivière thaïlandaise, l’écrivain Pierre Boulle (Avignon, 20 février 1912-Paris, 30 janvier 1994) reste inséparable des opérations militaires conduites par les Français et leurs alliés en Extrême-Orient dès 1939 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale en Indochine française, au Japon et en Thaïlande, puis, à partir de 1946 (et jusqu’en 1954), contre le mouvement révolutionnaire du Viêt-minh qui lutte contre le pouvoir colonial français après avoir combattu l’occupant japonais. Mêlant fiction et réalité, ses ouvrages prennent leurs sources dans l’expérience vécue en Asie du Sud-Est ainsi que dans la Provence vauclusienne de son enfance.

Dans la jungle birmane…

Planteur d’hévéas en Malaisie britannique en 1936, à une cinquantaine de miles de Kuala Lumpur, il est mobilisé trois ans plus tard en Indochine avec le grade de sous-lieutenant. Le jeune ingénieur diplômé de Supélec (École supérieure d’électricité) rejoint les Forces alliées où l’Intelligence Service l’initie aux techniques de l’espionnage tandis que les Français libres le dépêchent en Chine afin d’anticiper la libération de l’Indochine en liaison avec un groupe basé à Hanoï (capitale de l’Indochine). Titulaire d’un faux passeport anglais sous l’identité de Peter John Rule, l’agent de liaison effectue dès 1941, après l’invasion japonaise, des missions que lui confie la résistance. En 1942, après une folle équipée sur le fleuve Nam Na qu’il sillonne sur un radeau précaire de bambous, le lieutenant Pierre Boulle est capturé par des militaires français du gouvernement de Vichy et condamné aux travaux forcés à perpétuité. En 1944, il s’évade de sa prison de Saïgon (aujourd’hui Hô-Chi-Minh-Ville, Viêt Nam) et rallie à Calcutta (Inde) les services secrets britanniques du groupe 136 (du Special operations executive ou Direction des opérations spéciales)…

Certains de ses ouvrages tressent leur narration sur le canevas de ce qu’il a vécu dans le Sud-Est asiatique. Sa connaissance des milieux malais, birmans, thaïlandais, chinois et indochinois au sein desquels il a vécu, son étroite complicité avec les militaires français et britanniques au milieu desquels il s’est battu confèrent à ses récits une puissance d’évocation et une authenticité qui font souvent oublier au lecteur la part fictive et romanesque. Le romantisme héroïque et l’imaginaire aventureux des intrigues valent à son deuxième roman « Le Pont de la rivière Kwaï » (1952, éditions Julliard), outre le prix Sainte-Beuve attribué la même année, une réussite grossie en 1957 par l’adaptation hollywoodienne du roman due au réalisateur britannique David Lean (1908-1991). Produit par Sam Spiegel, le long métrage éponyme grave sur la cire de la postérité la musique de Sir Malcolm Arnold et réunit à l’affiche Alec Guinness (le colonel Nicholson), William Holden (le major Shears), Jack Hawkins (le major Warden) et Sessue Hayakawa (le colonel Saito). L’ouvrage et le film retracent le calvaire des soldats anglais et australiens prisonniers des Japonais dans la jungle birmane, à Kanchanaburi, et affectés, en 1943, à la construction d’une ligne de chemin de fer devant relier, sur 415 km, la Thaïlande à la Birmanie. Sujet britannique, le colonel L. Nicholson défie le colonel Saito en entreprenant avec les prisonniers du camp la construction d’un pont au-dessus de la rivière Kwaï Yai ; il entend ainsi démontrer « le génie et la supériorité de l’homme blanc » face à l’ennemi asiatique. Un deuxième roman, « La Planète des singes », connaît après sa parution en 1963 un succès universel fondé sur des adaptations cinématographiques renouvelées dont la première intervient en 1968 avec le réalisateur américain Franklin J. Schaffner (1920-1989) qui dirige les acteurs Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans et James Whitmore dans une épopée de science-fiction un tantinet moralisatrice. Réalisateur américain d’origine autrichienne, Otto Preminger (1905-1986) achète les droits d’un autre ouvrage, « Les Voies du salut » (1958, Julliard), mais son adaptation filmique, « L’Envers de la médaille », demeure à l’état de projet.

Certains de ses ouvrages tressent leur narration sur le canevas de ce qu’il a vécu dans le Sud-Est asiatique. Sa connaissance des milieux malais, birmans, thaïlandais, chinois et indochinois au sein desquels il a vécu, son étroite complicité avec les militaires français et britanniques au milieu desquels il s’est battu confèrent à ses récits une puissance d’évocation et une authenticité qui font souvent oublier au lecteur la part fictive et romanesque. Le romantisme héroïque et l’imaginaire aventureux des intrigues valent à son deuxième roman « Le Pont de la rivière Kwaï » (1952, éditions Julliard), outre le prix Sainte-Beuve attribué la même année, une réussite grossie en 1957 par l’adaptation hollywoodienne du roman due au réalisateur britannique David Lean (1908-1991). Produit par Sam Spiegel, le long métrage éponyme grave sur la cire de la postérité la musique de Sir Malcolm Arnold et réunit à l’affiche Alec Guinness (le colonel Nicholson), William Holden (le major Shears), Jack Hawkins (le major Warden) et Sessue Hayakawa (le colonel Saito). L’ouvrage et le film retracent le calvaire des soldats anglais et australiens prisonniers des Japonais dans la jungle birmane, à Kanchanaburi, et affectés, en 1943, à la construction d’une ligne de chemin de fer devant relier, sur 415 km, la Thaïlande à la Birmanie. Sujet britannique, le colonel L. Nicholson défie le colonel Saito en entreprenant avec les prisonniers du camp la construction d’un pont au-dessus de la rivière Kwaï Yai ; il entend ainsi démontrer « le génie et la supériorité de l’homme blanc » face à l’ennemi asiatique. Un deuxième roman, « La Planète des singes », connaît après sa parution en 1963 un succès universel fondé sur des adaptations cinématographiques renouvelées dont la première intervient en 1968 avec le réalisateur américain Franklin J. Schaffner (1920-1989) qui dirige les acteurs Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans et James Whitmore dans une épopée de science-fiction un tantinet moralisatrice. Réalisateur américain d’origine autrichienne, Otto Preminger (1905-1986) achète les droits d’un autre ouvrage, « Les Voies du salut » (1958, Julliard), mais son adaptation filmique, « L’Envers de la médaille », demeure à l’état de projet.

… à l’îlon des souvenirs d’enfance

Les muses habitent le berceau familial au cœur de la Provence vauclusienne. Avec l’héritage d’un fin lettré et d’un tribun du barreau, le père, Eugène Boulle, lui transmet les traditions de ses ascendants amoureux de la chasse, de la pêche et du… braconnage en Provence. La mère, Thérèse Seguin, complète ses humanités en lui rappelant l’action et la culture d’une famille d’imprimeurs qui ont édité « Mireille », le poème aux douze chants de Frédéric Mistral. « Ce chef-d’œuvre peut rivaliser avec "L’Odyssée" ou "L’Énéide" pour le souffle et la forme, aime-t-il rappeler avec une pointe d’accent. "Mireille" fut édité et imprimée par mon arrière-grand-père maternel (l’imprimerie Seguin). Je peux le lire en provençal, avec quelques coups d’œil à la traduction française, et en réciter par cœur pas mal de vers. »

Féru de mathématiques, de physique et de cosmologie, il se passionne très tôt pour la littérature lisant et relisant Baudelaire, Joseph Conrad, Anatole France, Edgar Poe et Henri de Régnier. Attentif aux leçons et aux histoires de ses proches, il témoigne d’une insatiable curiosité qui l’amène à labourer plusieurs terrains dans ses romans, nouvelles et essais. On retiendra parmi la trentaine de ses œuvres : son premier roman, « William Conrad » (1950, Julliard), « Le Sacrilège malais » (1951, Julliard), les « Contes de l’absurde » (1953, Julliard), un recueil de nouvelles qui obtint le Grand prix de la nouvelle, « L’Épreuve des hommes blancs », qui exalte l’épopée de la colonisation (1955, Julliard), « Un métier de seigneur », roman d’espionnage (1960, Julliard), « Aux sources de la rivière Kwaï » (1968, Julliard), « Les Oreilles de jungle » (1972, Flammarion), « Les Vertus de l’enfer » (1974, Flammarion), « La Baleine des Malouines », roman couronné par le Grand prix de la Mer (1983, Julliard), « Le Malheur des uns », qui aborde le problème du Sida (1990, De Fallois), « L’Îlon » (1990, De Fallois), ainsi que « L’Archéologue et le mystère de Néfertiti » (2005, Le Cherche-Midi) et un recueil de nouvelles « L’Enlèvement de l’Obélisque » (2007, Le Cherche-Midi), deux œuvres publiées par Françoise Loriot-Boulle, sa nièce et fille adoptive. En 1976, la Société des gens de lettres (SDGL) l’a distingué de son grand prix pour l’ensemble de son œuvre.

Féru de mathématiques, de physique et de cosmologie, il se passionne très tôt pour la littérature lisant et relisant Baudelaire, Joseph Conrad, Anatole France, Edgar Poe et Henri de Régnier. Attentif aux leçons et aux histoires de ses proches, il témoigne d’une insatiable curiosité qui l’amène à labourer plusieurs terrains dans ses romans, nouvelles et essais. On retiendra parmi la trentaine de ses œuvres : son premier roman, « William Conrad » (1950, Julliard), « Le Sacrilège malais » (1951, Julliard), les « Contes de l’absurde » (1953, Julliard), un recueil de nouvelles qui obtint le Grand prix de la nouvelle, « L’Épreuve des hommes blancs », qui exalte l’épopée de la colonisation (1955, Julliard), « Un métier de seigneur », roman d’espionnage (1960, Julliard), « Aux sources de la rivière Kwaï » (1968, Julliard), « Les Oreilles de jungle » (1972, Flammarion), « Les Vertus de l’enfer » (1974, Flammarion), « La Baleine des Malouines », roman couronné par le Grand prix de la Mer (1983, Julliard), « Le Malheur des uns », qui aborde le problème du Sida (1990, De Fallois), « L’Îlon » (1990, De Fallois), ainsi que « L’Archéologue et le mystère de Néfertiti » (2005, Le Cherche-Midi) et un recueil de nouvelles « L’Enlèvement de l’Obélisque » (2007, Le Cherche-Midi), deux œuvres publiées par Françoise Loriot-Boulle, sa nièce et fille adoptive. En 1976, la Société des gens de lettres (SDGL) l’a distingué de son grand prix pour l’ensemble de son œuvre.

Parmi les deux ou trois ouvrages biographiques qu’il nous a laissés, « L’Îlon » a ma préférence. L’évocation du cabanon familial au bord du Rhône - vraisemblablement sur l’île de la Barthelasse - convoque le vague à l’âme, l’anecdote parfumée et ces fragments de petits bonheurs dispensés par un père avocat et chasseur et un voisin braconnier qui lui apprend que faire le Saint-Esprit pour les alouettes, cela signifie que l’oiseau, les ailes étendues immobiles, plane lentement au dessus du miroir du fleuve. Sur l’îlon, « Les grands arbres ont été sans doute les premiers sacrifiés, se lamente-t-il. Les cuisses des déesses géantes abattues ont été passées à la tronçonneuse. Leurs morceaux informes ont dû servir à alimenter pas mal de foyers modestes pendant l’hiver. La fumée s’est mêlée aux souvenirs du passé dans les nuées qui planent parfois sur le Rhône. » Réminiscences sans importance, émotions retenues, petits riens ? Pierre Boulle ne trouvait pas ridicule de conjuguer chez soi « il était une fois », devant un cahier d’écolier, une plume à la main, quand on a dépassé l’âge des rentrées scolaires.

Pierre Boulle © Photo X droits réservés

- Le Pont de la rivière Kwaï, Le Livre de poche, 256 pages, 1965 ;

- La Planète des singes, éditions Pocket, 192 pages, 2001 ;

- L’Îlon, éditions De Fallois, 177 pages, 2000.

Varia : une migration de 7 500 km pour la vanesse des chardons

« Des images radars prises en Angleterre, en Finlande et en Afrique ont finalement montré que les belles dames ou vanesses des chardons font comme les hirondelles, elles partent haut et loin. Si haut qu’on ne les voit pas voler comme d’autres papillons migrateurs à courte distance et si loin qu’on ne les retrouve pas chez nous en fin d’hiver. Après une reproduction printanière - parfois deux - dans nos régions, les vanesses adultes meurent. La génération qui émerge sur place en été est programmée pour partir plein sud.

« Des images radars prises en Angleterre, en Finlande et en Afrique ont finalement montré que les belles dames ou vanesses des chardons font comme les hirondelles, elles partent haut et loin. Si haut qu’on ne les voit pas voler comme d’autres papillons migrateurs à courte distance et si loin qu’on ne les retrouve pas chez nous en fin d’hiver. Après une reproduction printanière - parfois deux - dans nos régions, les vanesses adultes meurent. La génération qui émerge sur place en été est programmée pour partir plein sud.

« Deux ailes plus fines que deux feuilles de saule et plus légères qu’une baie de sureau survolent alors des milliers de kilomètres, parfois jusqu’au sud du Sahara. C’est un cerveau plus petit qu’une tête d’épingle qui tient ce cap prodigieux. Seul un papillon hors norme peut se permettre un aussi impossible exploit : Cynthia cardui. Cynthia est un surnom de la déesse grecque Artémis. Comme son frère jumeau Apollon, qui désigne aussi un papillon, elle n’est autre que la fille de Zeus, dieu suprême… dieu du ciel ! Tout s’explique […].

« 525 mètres. Telle est d’après les radars l’altitude moyenne des nuages de belles dames qui traversent la Manche en automne. Certaines atteignent 1 200 mètres de haut. Elles sont impossibles à détecter pour un observateur au sol.

« 7500 km. Distance couverte par le flux de vanesses migratrices en automne entre le nord de l’Europe et l’Afrique subsaharienne… soit environ 60° de latitude. C’est presque deux fois plus que les 4 000 km parcourus entre les Grands Lacs canadiens et le Mexique par le plus célèbre des insectes migrateurs, le papillon monarque.

« 45 km/h. Incroyable vitesse moyenne mesurée à 300 mètres d’altitude de certains essaims migrateurs de vanesses des chardons dans le sud de l’Angleterre.

« 188° sud. Principale direction de vol des belles dames mesurée par les radars de la Station ornithologique suisse en octobre 2003 en Mauritanie. Le flux de migratrices était soutenu par un vent porteur de nord.

« Les vents favorables sont la clé de la stratégie de survie de Cynthia cardui. Ils permettent des déplacements rapides et au long cours vers des régions temporairement accueillantes. A contrario, une séquence durable de vents contraires peut bloquer, déporter au large ou épuiser des centaines de milliers d’individus. »

Extraits de « Cynthia, fille du ciel », un dossier de Jean-Philippe Paul, issus de « Salamandre, la revue des curieux de nature », n° 222, juin-juillet 2014, 66 pages, Neuchâtel.

Carnet : vous êtes critique ?

Romancier et professeur de littérature sud-africain, John Maxwell Coetzee (Le Cap, 1940) s’est toujours étonné de ne pas prendre à cœur les mauvaises critiques émises à son endroit. Il faut dire que le prix Nobel de littérature (2003) n’a pas une très bonne opinion des critiques littéraires, « ces individus, dit-il, qui gagnent leur vie en disant des choses futées aux dépens d’autrui ».

Avec les mots de tout le monde

Georges Perros, Jean Follain, Jacques Réda, la lignée est fameuse des poètes qui transcendent la poésie avec les mots de tous les jours, ces mots de tout le monde.

Marcel Bisiaux, vous connaissez ?

J’ai relu avec ravissement quelques contes de Marcel Bisiaux (1922-1990) issus de son recueil « L’Œil de la tempête » (Gallimard/NRF, 1953). Quelle invention ! Cet écrivain est aujourd’hui délaissé et c’est dommage. Proche d’Armand Robin (1912-1961), il avait fondé la revue « 84 » dont Antonin Artaud illustrait les couvertures. Il faut le lire et plus spécialement « Les Pas contés » (1948), « Jeanne » (1951) et « Sang d’encre » (1988), sans oublier « Les Petites Choses » (1954) où il écrit : « Je marche dans les ténèbres ; mais je n’ai pas de chance, car je vois dans le noir ».

(Mardi 17 novembre 2015)

Lecture critique

Le théâtre religieux à l’origine des noëls

Créé au XVe siècle et chanté au siècle suivant dans les familles, les écoles, la rue ou même la Cour de France, le noël est une chanson en langue vulgaire écrite en l’honneur de la naissance de Jésus-Christ. S’il concerne le plus souvent la poésie, il touche aussi à la musique et présente des affinités avec la forme théâtrale des mystères, tel le Mystère des Actes des Apôtres qui porte, selon Nadine Henrard, de l’université de Liège, la version dramatique de la Légende de saint André. Fresque de plus de 60 000 vers, le livret retrace les voyages évangélisateurs que les apôtres entreprirent sous toutes les latitudes au lendemain de la résurrection du Christ. Présentés au public avec l’autorisation du roi François Ier, les spectacles de Bourges en 1536 et de Paris en 1541 connaissent un succès qui contaminera par la suite les spectateurs d’Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Argentan, Doué-la-Fontaine, Genève, Le Mans, Tournai puis Tours. Les autorités ecclésiastiques entretiennent la vitalité de ce théâtre ; elles l’utilisent même comme une arme de propagande dans la lutte contre l’hérésie vaudoise en plein regain d’intensité dans les vallées alpines au tout début du XVIe siècle. Selon Marina Fey, du Centre d’études linguistiques Jacques Goudet (Lyon-université de Turin), « le noël populaire, avec son caractère naïf et spontané, reflète l’âme et les mœurs de la province d’où il vient. Comme dans le mystère, le comique et le vulgaire sont souvent mêlés au sérieux et au sublime. Parmi les plus fréquents figurent les noëls de la Nativité et les noëls "bergeriques" dialogués, appelés aussi "gayetés bergeriques" ».

Créé au XVe siècle et chanté au siècle suivant dans les familles, les écoles, la rue ou même la Cour de France, le noël est une chanson en langue vulgaire écrite en l’honneur de la naissance de Jésus-Christ. S’il concerne le plus souvent la poésie, il touche aussi à la musique et présente des affinités avec la forme théâtrale des mystères, tel le Mystère des Actes des Apôtres qui porte, selon Nadine Henrard, de l’université de Liège, la version dramatique de la Légende de saint André. Fresque de plus de 60 000 vers, le livret retrace les voyages évangélisateurs que les apôtres entreprirent sous toutes les latitudes au lendemain de la résurrection du Christ. Présentés au public avec l’autorisation du roi François Ier, les spectacles de Bourges en 1536 et de Paris en 1541 connaissent un succès qui contaminera par la suite les spectateurs d’Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Argentan, Doué-la-Fontaine, Genève, Le Mans, Tournai puis Tours. Les autorités ecclésiastiques entretiennent la vitalité de ce théâtre ; elles l’utilisent même comme une arme de propagande dans la lutte contre l’hérésie vaudoise en plein regain d’intensité dans les vallées alpines au tout début du XVIe siècle. Selon Marina Fey, du Centre d’études linguistiques Jacques Goudet (Lyon-université de Turin), « le noël populaire, avec son caractère naïf et spontané, reflète l’âme et les mœurs de la province d’où il vient. Comme dans le mystère, le comique et le vulgaire sont souvent mêlés au sérieux et au sublime. Parmi les plus fréquents figurent les noëls de la Nativité et les noëls "bergeriques" dialogués, appelés aussi "gayetés bergeriques" ».

Vers le milieu de ce même XVIe siècle, « on constate, nous apprend Paola Cifarelli (université de Turin) un changement considérable dans la configuration des recueils noëliques, qui deviennent plus étoffés, de manière à former de véritables anthologies qualifiées de Bibles, abrégés des Écritures Saintes à l’usage du peuple, des recueils qui donnent plus de place aux noëls "branlants", c’est-à-dire destinés à être accompagnés d’une danse ou ronde appelée "branle" et d’instruments de musique ». Issu du laboratoire Babel de l’université du Sud Toulon-Var, Xavier Leroux a dirigé cette étude sur les « Mystères et Noëls » dans le cadre de l’excellente Revue des langues romanes éditée par les Presses universitaires de la Méditerranée.

La lecture de la revue montpelliéraine est édifiante à plus d’un titre. Commentant le roman d’Arnaut Vidal de Castelnaudary, « Guilhem de la Barra » (1318), Wendy Pfeffer (université de Louisville) nous rappelle que « le petit déjeuner comme repas n’existait pas au XIIIe siècle. La norme, c’était un régime de deux repas par jour, c’est-à-dire deux repas chauds, de volume équivalent, pris l’un à 9 heures du matin et l’autre à 17 heures de l’après-midi. Eszter Kisbán (historienne hongroise) nous assure qu’un vrai repas tôt le matin n’était destiné qu’aux travailleurs de force, notamment dans le domaine agricole ». À propos des littératures d’oc, Jean-Pierre Chambon (université de Paris-Sorbonne) explique que « les parlers occitans n’ont échappé à la dissolution dans la "marqueterie" de la Gaule romane que par la conjonction de deux faits littéraires : l’existence valorisée de la littérature médiévale autonome (reconnue en tant que telle par les philologues du XIXe siècle) et la concrétisation retentissante ("Mirèio") du projet félibréen. » Une note de lecture de Nicolas Berjoan (Telemme, Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale-Méditerranée, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence) souligne l’excellence des travaux de Noël Coulet en ce qui concerne l’historiographie provençale. Dans son ouvrage « Rites, histoires et mythes de Provence » (Presses universitaires de Provence, 2012), l’historien évoque les entrées royales et la solennité de la Fête-Dieu que le bon roi René introduisit à Aix-en-Provence dans la seconde moitié du XVe siècle. « Le portrait de René d’Anjou s’esquisse sous des plumes italiennes au XIVe siècle, un souverain qui connaîtra son heure de gloire européenne au XIXe siècle, en devenant le personnage d’un roman de Walter Scott », nous rappelle N. Berjoan.

- Revue des Langues romanes, dossier « Mystères et Noëls », Presses universitaires de la Méditerranée, université Paul-Valéry Montpellier 3, tome 117, année 2013, n° 1, 286 pages.

Portrait

Portrait

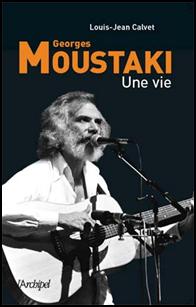

Paroles et musiques de Georges Moustaki

Lorsqu’il égrène de nouveaux souvenirs, en 2001, dans « Un chat d’Alexandrie », avec la complicité de Marc Legras, journaliste à la chaîne de télévision France 2, Georges Moustaki avoue ne pas toujours savoir comment on fabrique une chanson après plus de quarante années de pratique. « Reynaldo Hahn disait : "Il ne faut pas chanter plus haut que son cœur" : c’est la seule recette que je reconnaisse, admet-il. La saisie par l’oreille d’une chanson doit être immédiate grâce aux mots, au rythme, aux rimes, à la mélodie. Je ne connais pas de mot français rendant compte de ça. L’italien dit "orecchiabile", au prix d’un barbarisme, traduisons-le par "oreillable". »

Fin prosateur et savant mélodiste, l’homme nourrit la passion des mots, de la musique et des langues. Il en parle huit, assez bien d’ailleurs, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français, le grec, l’hébreu, l’italien et le portugais, langages rodés au contact des clients de la Cité du livre, une librairie francophone que ses parents tiennent à Alexandrie. Juifs sépharades de nationalité grecque et de langue italienne, Nessim et Sarah Mustacchi ont transmis le précieux héritage des muses, arts et lettres mêlés, à leurs enfants, Marcelle, Élisabeth et Youssef (ou Giuseppe, Joseph). Benjamin de la tribu, celui-ci effectue ses humanités au lycée français de la cité égyptienne. Son prénom, Youssef, est celui du grand-père paternel, une figure légendaire dans la famille : « Il fabriquait des gilets brodés pour les notables corfiotes, se souvient-il. Il braconnait et adorait l’huile d’olive. Un jour, un bateau est passé à Corfou, il l’a pris, et il est arrivé à Alexandrie… ». Fou de poésie et de chanson françaises (il admire Georges Guétary, Luis Mariano et Georges Ulmer), il apprend dès l’adolescence le piano et la guitare. À 15 ans, il se produit à l’Auberge bleue, haut lieu alexandrin de la chanson où le découvre, conquis, le poète et dramaturge Jean Cocteau, de passage en Égypte avec la compagnie du comédien Jean Marais.

Fin prosateur et savant mélodiste, l’homme nourrit la passion des mots, de la musique et des langues. Il en parle huit, assez bien d’ailleurs, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français, le grec, l’hébreu, l’italien et le portugais, langages rodés au contact des clients de la Cité du livre, une librairie francophone que ses parents tiennent à Alexandrie. Juifs sépharades de nationalité grecque et de langue italienne, Nessim et Sarah Mustacchi ont transmis le précieux héritage des muses, arts et lettres mêlés, à leurs enfants, Marcelle, Élisabeth et Youssef (ou Giuseppe, Joseph). Benjamin de la tribu, celui-ci effectue ses humanités au lycée français de la cité égyptienne. Son prénom, Youssef, est celui du grand-père paternel, une figure légendaire dans la famille : « Il fabriquait des gilets brodés pour les notables corfiotes, se souvient-il. Il braconnait et adorait l’huile d’olive. Un jour, un bateau est passé à Corfou, il l’a pris, et il est arrivé à Alexandrie… ». Fou de poésie et de chanson françaises (il admire Georges Guétary, Luis Mariano et Georges Ulmer), il apprend dès l’adolescence le piano et la guitare. À 15 ans, il se produit à l’Auberge bleue, haut lieu alexandrin de la chanson où le découvre, conquis, le poète et dramaturge Jean Cocteau, de passage en Égypte avec la compagnie du comédien Jean Marais.

La Rose noire et Brassens

À l’âge de 17 ans, il quitte sa ville natale d’Alexandrie (où il est né le jeudi 3 mai 1934) pour rejoindre à Paris l’aînée de ses sœurs, Marcelle dite « Tsou », qui a épousé le poète français Jean-Pierre Rosnay. Quand il ne vend pas au porte-à-porte les recueils de son beau-frère, il est serveur dans un piano-bar, « pige » dans des journaux parisiens ou compose des mélodies dans sa chambre. Une de ses toutes premières chansons est bâtie sur un texte de J.-P. Rosnay, « Gardez vos rêves » : il l’enregistrera cinquante ans plus tard aux sons de l’accordéon de Marcel Azzola et d’un cymbalum tzigane… Dès 1951, il fréquente les cabarets parisiens, Les Trois Baudets (de Jacques Canetti), La Colombe, Milord l’Arsouille, Le Port du salut, L’Échelle de Jacob, tremplins de la chanson populaire où les gens du métier et des auditeurs attentifs commencent à l’apprécier. Mais c’est à Bruxelles en 1954

qu’il gagne son premier cachet pour avoir chanté quelques-unes de ses compositions à La Rose noire, le cabaret de la Petite Rue des Bouchers. Un de ses premiers propagandistes, et non des moindres, sera Georges Brassens qui ne tarit pas d’éloges à son endroit : « Il aurait pu bâcler des insanités et se faire chanter par la canaille lyrique, écrit-il en mai 1954.

Il a choisi les chemins escarpés, les chemins coupés. Il fait confiance au public. Il aura sa récompense. Un temps viendra où les chiens auront besoin de leur queue et de Moustaki, poète inébranlable, et ceux qui s’apprêtent à le mordre aujourd’hui lui passeront la main dans les cheveux s’il lui en reste. Soyez bons pour les animaux, même les tigres. Chante, Moustaki. » La même année, il troque son prénom Joseph pour celui de son modèle à la mauvaise réputation. La même année, sa compagne tombe enceinte… De cinq ans son aînée, Annick Cozannec alias Yannick Varech, poétesse bretonne proche des existentialistes germanopratins, vient de publier un recueil, « Crayons perdus ». Le couple décide de garder l’enfant, une fille prénommée Pia (en 1988, le chanteur aura un fils, Laurent Malakouty, d’une de ses compagnes).

qu’il gagne son premier cachet pour avoir chanté quelques-unes de ses compositions à La Rose noire, le cabaret de la Petite Rue des Bouchers. Un de ses premiers propagandistes, et non des moindres, sera Georges Brassens qui ne tarit pas d’éloges à son endroit : « Il aurait pu bâcler des insanités et se faire chanter par la canaille lyrique, écrit-il en mai 1954.

Il a choisi les chemins escarpés, les chemins coupés. Il fait confiance au public. Il aura sa récompense. Un temps viendra où les chiens auront besoin de leur queue et de Moustaki, poète inébranlable, et ceux qui s’apprêtent à le mordre aujourd’hui lui passeront la main dans les cheveux s’il lui en reste. Soyez bons pour les animaux, même les tigres. Chante, Moustaki. » La même année, il troque son prénom Joseph pour celui de son modèle à la mauvaise réputation. La même année, sa compagne tombe enceinte… De cinq ans son aînée, Annick Cozannec alias Yannick Varech, poétesse bretonne proche des existentialistes germanopratins, vient de publier un recueil, « Crayons perdus ». Le couple décide de garder l’enfant, une fille prénommée Pia (en 1988, le chanteur aura un fils, Laurent Malakouty, d’une de ses compagnes).

La Dame brune et Piaf

Parmi les plus inconditionnels de ses fans, le guitariste Henri Crolla lui présente Édith Piaf en 1958 : elle est subjuguée par le jeune auteur au point de s’annexer trois de ses compositions, « Éden Blues », « Les Orgues de Barbarie » et « Le Gitan et la Fille ». Une idylle passionnelle s’ensuit au cours de laquelle il écrit le texte de l’inoubliable Milord mis en musique par la pianiste Marguerite Monnot. Après quelques autres incunables et un an d’amours tumultueuses, ils se séparent et c’est lui qui jette l’éponge : « Brassens était mon maître, elle était ma maîtresse. »

S’il se risque bientôt à chanter lui-même ses textes, il est courtisé par les plus grands interprètes, Dalida, Juliette Greco, Yves Montand, Serge Reggiani, Colette Renard, Tino Rossi, Henri Salvador, Catherine Sauvage, Cora Vaucaire qui veulent à tout prix une chanson de lui. Incorrigible bambocheur et éternel amoureux, il collectionne les intrigues et ajoute à son palmarès Barbara pour laquelle il écrit « La Dame brune » en 1967. Mai 68 attise son esprit libertaire et ses élans révolutionnaires : avec Romain Bouteille, Pia Colombo et Coluche, il monte, sur le modèle du groupe Octobre sous le Front populaire, un collectif qui soutient, d’usine en usine, les ouvriers en grève. L’année suivante porte encore ses idéaux soixante-huitards avec « Sans la nommer » qui précède un autre grand standard « Le Métèque » que lance l’émission télévisée Discorama de Denise Glaser. Le prestigieux prix de l’académie Charles-Cros échoit cette année-là au disque 33 tours éponyme. Dès lors, il est connu, célébré et invité à se produire sur les grandes scènes des États-Unis, du Canada, du Japon, d’Amérique du Sud, d’Israël et d’Égypte. Léo Ferré lui avoue : « Tu chantes à voix basse ce que je hurle ». Il se sent très proche du poète palestinien Mahmoud Darwich avec lequel il se découvre des affinités tant humaines que géopolitiques. Il présente l’écrivain brésilien Jorge Amado au chanteur américain Harry Belafonte. Ses récitals rassemblent Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, des leaders africains et des intellectuels asiatiques.

L’homme en blanc et le fils d’Oxalá

À Paris où il a vécu de longues années, Georges Moustaki reste attaché à l’île Saint-Louis où il habite un triplex rue des Deux-Ponts. Il aime y recevoir ses amis parmi lesquels le chef d’orchestre Jean-Claude Vannier, son arrangeur Hubert Rostaing (la clarinette de « Nuages » de Django Reinhardt), la chanteuse Brigitte Fontaine et son mari, Areski Belkacem, l’écrivain Frédéric Vitoux, le chanteur Paco Ibáñez, Coluche, Jacques Higelin, le guitariste Joël Favreau, Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine : « Il nous faisait du café turc et des pommes au miel, se remémore avec tendresse Maxime Le Forestier. Il écrivait des chansons phénoménales. À cette époque, il n’était pas encore connu en tant que chanteur. On le connaissait juste comme l’auteur de "Milord". Représentez-vous la scène : vous avez 16 ans, vous arrivez chez lui, qui vous chante "Ma liberté", "Il est trop tard", "Le Facteur". Reggiani n’avait pas encore popularisé ces chansons-là. C’était deux ans avant "La Dame brune", qu’il avait écrite pour Barbara. »« Il y a une vraie œuvre chez lui, continue-t-il. Et pas seulement les chansons. Il y a aussi les bouquins : "Les Filles de la mémoire", c’est magnifique. Et puis ses dessins. Il dessinait tout le temps : c’était un authentique créateur. »

À Paris où il a vécu de longues années, Georges Moustaki reste attaché à l’île Saint-Louis où il habite un triplex rue des Deux-Ponts. Il aime y recevoir ses amis parmi lesquels le chef d’orchestre Jean-Claude Vannier, son arrangeur Hubert Rostaing (la clarinette de « Nuages » de Django Reinhardt), la chanteuse Brigitte Fontaine et son mari, Areski Belkacem, l’écrivain Frédéric Vitoux, le chanteur Paco Ibáñez, Coluche, Jacques Higelin, le guitariste Joël Favreau, Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine : « Il nous faisait du café turc et des pommes au miel, se remémore avec tendresse Maxime Le Forestier. Il écrivait des chansons phénoménales. À cette époque, il n’était pas encore connu en tant que chanteur. On le connaissait juste comme l’auteur de "Milord". Représentez-vous la scène : vous avez 16 ans, vous arrivez chez lui, qui vous chante "Ma liberté", "Il est trop tard", "Le Facteur". Reggiani n’avait pas encore popularisé ces chansons-là. C’était deux ans avant "La Dame brune", qu’il avait écrite pour Barbara. »« Il y a une vraie œuvre chez lui, continue-t-il. Et pas seulement les chansons. Il y a aussi les bouquins : "Les Filles de la mémoire", c’est magnifique. Et puis ses dessins. Il dessinait tout le temps : c’était un authentique créateur. »

Toute sa vie, il aura croisé les musiques de toutes les latitudes, travaillé avec de grands interprètes, les Grecs Míkis Theodorákis et Mános Hadjidákis, l’Argentin Astor Piazzolla, les Brésiliens Chico Buarque, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Milton Nascimento et Caetano Veloso. L’écrivain Jorge Amado l’a conforté dans son engouement pour la musique et la culture brésiliennes. Invité à Rio de Janeiro par la chanteuse Nara Leao à prendre part au Festival de la chanson populaire de 1972, il apprend qu’il est fils d’Oxalá, sorte de Jupiter bahianais, sans doute la plus respectée des divinités du candomblé, culte afro-brésilien qui intègre des éléments chrétiens. La prêtresse qui le reçoit à Salvador de Bahia, la ville de tous les saints, lui conseille désormais de s’habiller de blanc, la couleur d’Oxalá. Ainsi vêtu, il rejoint le musicien Vinicius de Moraes pour un duo fantastique sur scène : « J’ai ressenti un tel bien-être, dira-t-il au baisser de rideau, que j’ai décidé de ne plus me produire qu’en blanc. ».

L’homme en blanc est mort le jeudi 23 mai 2013 à Nice, où il se reposait après une lourde opération. On retiendra de lui la barbe fleurie, les longs cheveux idoines, la luminosité de ses yeux, la voix doucereuse, la modestie native, le charme oriental, la volupté des sens. On retiendra quelques perles du meilleur orient choisies parmi ses quelque 250 titres, œuvre profuse d’un auteur-compositeur-interprète d’exception.

- Moustaki, une vie, par Louis-Jean Calvet, éditions de l’Archipel, 368 pages, 2014 ;

- La Sagesse du faiseur de chanson, par G. Moustaki, éd. Jean-Claude Béhar, 106 pages, 2011 ;

- Georges Moustaki - La ballade du Métèque, par L.-J. Calvet, éd. Fayard/Chorus, 353 pages, 2005 ;

- Un chat d’Alexandrie, par G. Moustaki, entretiens avec Marc Legras, éd. De Fallois, 220 pages, 2002 ;

- Les Filles de la mémoire (souvenirs), par G. Moustaki, Le Livre de poche, 221 pages, 2000 ;

- Fils du brouillard, par G. Moustaki et Siegfried Meir, éd. De Fallois, 72 pages, 2000 ;

- Le Figaro, propos de Maxime Le Forestier recueillis par Olivier Nuc, vendredi 24 mai 2015.