Les Papiers collés

de Claude Darras

Automne 2020

Carnet : phobie d’artistes

Les artistes qui se refusent à connaître l’œuvre de leurs contemporains par crainte d’en être influencés, c’est un peu comme si un homme ne voulait plus voir aucune femme par crainte de tromper la sienne.

(Georges Perros, « Papiers collés » 2, Gallimard/l’Imaginaire, 1973-2008)

Solitude

La Solitude

comment en parler ?

Si je peux m’emmerder

dans la foule !

Comme si

un papillon pouvait sauver le monde !

La Solitude

si pure !

(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)

Révolution de mots

Nous avons tendance à oublier que ce sont les révolutionnaires de 1789 qui ont remplacé les termes de maître d’école, de régent et de recteur par celui d’instituteur, parce que la tâche de ce dernier était d’« instituer » la nation. Dès lors, l’école est devenue celle du citoyen, bientôt appelée l’école républicaine.

Écrivains et écrivains

« Avant tout, enseignait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer (1788-1860), il y a deux sortes d’écrivains : ceux qui écrivent pour dire quelque chose, et ceux qui écrivent pour écrire. Les premiers ont eu des idées, les seconds ont besoin d’argent. »

(Vendredi 3 juillet 2020)

Les laboratoires de Jean-Rémi Pecchi

À l’automne 2014, sous les marronniers du château d’Aux à Gueugnon, en Charolais, c’est la révélation : Jean-Rémi Pecchi est conforté dans une pratique de la photographie tout entière dévolue à la recherche. Martigues, sa ville natale, devient un des laboratoires privilégiés où son appareil tient la chronique de ses expérimentations, de ses sentiments, de ses coups de cœur. D’un paysage urbain ou industriel, il révèle les effets de miroir et de perspective, les alternances d’ombre et de lumière, les jeux d’eau, les ornements architecturaux, les variations célestes et climatiques. Son appareil interroge les puissances du regard dans une suite de portraits, de saynètes, d’impressions comme on le dirait d’un peintre. La photo dessine la géométrie de ses désirs, elle fixe le visage qui attire, le monument qui intrigue, l’atmosphère qui envoûte, telle la rangée en tête-bêche de bateaux ancrés dans le port. Elle introduit le mouvement comme donnée à part entière du langage photographique. Parfois, l’opérateur accentue les formes géométriques des ensembles architectoniques qu’il photographie pour en faire des compositions abstraites.

D’une impressionnante qualité descriptive, l’image du viaduc autoroutier de

Caronte sous le tablier duquel s’arrondissent les arcs de l’artiste Bernar Venet (Château-Arnoux-Saint-Auban, 1941), sculptures en acier Corten auxquelles le soleil couchant confère un ton presque doré.

Tandis que les geysers du premier plan paraissent projeter dans l’air des chapelets de plomb en fusion.

Caronte sous le tablier duquel s’arrondissent les arcs de l’artiste Bernar Venet (Château-Arnoux-Saint-Auban, 1941), sculptures en acier Corten auxquelles le soleil couchant confère un ton presque doré.

Tandis que les geysers du premier plan paraissent projeter dans l’air des chapelets de plomb en fusion.

- 1. Jeux d’eau avec le viaduc de Caronte et les courbes d’acier de Bernar Venet (23 septembre 2019)

- 2. Les bateaux à deux faces (15 février 2020).

Photos Jean-Rémi Pecchi © Droits réservés

Les pauvres, ces exclus

Depuis soixante ans exactement, nous désignons la présence d’une population marginale ne bénéficiant pas des fruits de la croissance par le mot exclusion. Le terme est en effet apparu au milieu des années 1960. Il connaîtra une large diffusion consécutivement à la parution en 1974 d’un ouvrage de René Lenoir (1927-2017), « Les Exclus, un Français sur dix ». Haut fonctionnaire, l’auteur avait été secrétaire d’État à l’action sociale sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. En désignant au cours des années 1970-1980 une frange de la population touchée par la crise économique et la montée du chômage, l’exclusion s’est imposée comme le terme exprimant la transformation de la nature et des formes prises par la pauvreté.

(Samedi 4 juillet 2020)

|

Billet d’humeur

Les macarons de Damas

Une matière onctueuse, une mâche craquante, une intensité voluptueuse : le macaron réserve des effluves inouïs aux vrais amateurs. Petit gâteau de forme arrondie, il est dérivé de la meringue et fabriqué à partir d’amandes pilées, de blancs d’œufs et de sucre. Le vocable vient de l’italien macarone, « macaroni ». C’est en septembre 1581, à Joyeuse, en Ardèche, que Catherine de Médicis apporta d’Italie des macarons aux noces de Marguerite de Vaudémont avec Anne, duc de Joyeuse et favori d’Henri III. En fait, la recette aurait été concoctée en Syrie sous la dynastie califale des Omeyyades qui gouverna le monde musulman de 660 à 750. La pâtisserie portait alors le nom de louzieh qui veut dire « loué soit Dieu ! » en araméen mais qui dérive de l’arabe laouz qui signifie « amande ». Le biscuit aurait été conçu à Damas comme une offrande faite à la fois à Dieu et au sultan, son prophète. Réputée pour ses confiseries et ses pâtisseries, la cité damascène perpétue aujourd’hui encore ses traditions gourmandes grâce aux fruits de ses jardins luxuriants et aux pistaches venues du nord : baklava (pâte feuilletée fourrée de noix et de miel ou de pistaches), barazek (biscuit aux pistaches et aux graines de sésame), börek (pâte fourrée de fromage ou de viande hachée) entre autres. En 1830, à Paris, apparaît un macaron pourvu de deux coques accolées par de la confiture ou de la liqueur. Un demi-siècle plus tard, on y intègre de la ganache, une crème pâtissière à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche, avant de dissocier le parfum des deux coques de celui du fourrage. Aujourd’hui, les pâtissiers jouent avec les arômes, les goûts et les couleurs : pêche-rose, citron vert-basilic, orange-Grand-Marnier, poire-spéculoos, mangue-jasmin, lavande-pêche, crème de marron-Armagnac, fine champagne-orange, ganache aux fruits rouges parfumée aux essences de fleurs, jusqu’au chocolat assorti de foie gras et au vin chaud parfumé aux épices !

|

Lecture critique

Lionel Martin raconte l’odyssée des terre-neuviers

Bien qu’il se défende de toute spécialisation dans le domaine des études historiques, Lionel Martin assume avec brio la fonction d’historien en retraçant les cinq siècles qui balisent l’épopée des terre-neuvas ou terre-neuviers, vocable désignant à la fois le bateau et le marin pêcheur pratiquant la pêche sur les bancs de Terre-Neuve (en anglais Newfoundland), cette île du Canada oriental que se disputèrent dès le XVIe siècle les colons français et anglais. « La Fantastique Épopée des terre-neuvas » n’usurpe pas son qualificatif tant sont déterminants et grandioses l’évolution de la pêche à Terre-Neuve, les souffrances humaines et les enjeux internationaux qu’elle a suscités. L’auteur sait de quoi il parle : terre-neuvier lui-même, il y a œuvré durant plus de trente ans jusqu’au poste de capitaine. Bien qu’il se défende de toute spécialisation dans le domaine des études historiques, Lionel Martin assume avec brio la fonction d’historien en retraçant les cinq siècles qui balisent l’épopée des terre-neuvas ou terre-neuviers, vocable désignant à la fois le bateau et le marin pêcheur pratiquant la pêche sur les bancs de Terre-Neuve (en anglais Newfoundland), cette île du Canada oriental que se disputèrent dès le XVIe siècle les colons français et anglais. « La Fantastique Épopée des terre-neuvas » n’usurpe pas son qualificatif tant sont déterminants et grandioses l’évolution de la pêche à Terre-Neuve, les souffrances humaines et les enjeux internationaux qu’elle a suscités. L’auteur sait de quoi il parle : terre-neuvier lui-même, il y a œuvré durant plus de trente ans jusqu’au poste de capitaine.

Le père de Montaigne bâtit sa fortune sur le négoce de la morue

Le but principal des terre-neuviers consistait à conditionner la morue (Gadus morhua Linné) sur les lieux de pêche puis à transporter « cette viande de carême tant attendue dans les pays catholiques ». L’influence du religieux est d’ailleurs soulignée par l’auteur : « Pas un capitaine terre-neuvier ne voudrait prendre la mer sans avoir à son bord une statuette de la Vierge. Lors du naufrage du "Vaillant", en 1897, parmi les huit hommes qui furent recueillis sur les Bancs après dix longs jours du plus épouvantable martyre, il y en avait un qui déclara être resté tout le temps en oraison ; les autres dirent avoir récité leur chapelet jusqu’à cinq et six fois par jour… ». Certes, d’autres espèces que la morue abondaient à Terre-Neuve (ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Islande et au Groenland), comme l’églefin, le flétan, le saumon, la plie, le homard et les huîtres, mais qu’il soit consommé frais (sous le nom de cabillaud, du basque cabalio), salé (sous le nom de morue verte) ou séché (morue sèche), ce gadidé est resté longtemps le poisson des mers froides le plus prisé de la profession (60/80 kg, jusqu’à 1,50 m de long). « Le travail de la pêche à Terre-Neuve était rémunérateur [au XVIIIe s.], rapporte Bertrand Duboys Fresney, descendant d’un armateur malouin. Pour donner une échelle de comparaison, on peut affirmer que le prix d’achat d’une goélette neuve (50 000 francs) et de son armement (50 000 francs) représentait approximativement le produit total de deux années de bonne pêche, qu’un navire était rentabilisé et amorti après une dizaine d’années de pêche et que la durée de vie était quant à elle de vingt ou trente ans, sauf accidents ». Par ailleurs, à Bordeaux où le négoce de la morue a débuté au XVe s., Pierre Eyquem, le père de l’écrivain et philosophe Michel de Montaigne, établit sa fortune dans ce commerce, rue de la Rousselle (synonyme de morue), avant d’être nommé maire de la cité.

Les surgelés ont eu raison de la morue salée…

Vénitien au service du roi d’Angleterre, Jean Cabot, arrivé sur l’île en 1497, ou Gaspard Cortereal, navigateur portugais qui y prend pied en 1501 à l’initiative du roi Emmanuel ? On ne sait pas auquel des deux hommes il convient d’attribuer la découverte de Terre-Neuve. Toujours est-il qu’en 1525 le Florentin Jean Verazzani prend possession du territoire au nom du roi de France, François Ier.  Quant à la pêche à la morue, son usage est attesté pour la première fois en l’année 888 par un texte indiquant qu’elle s’exerçait à l’embouchure de l’Elbe, dans les eaux des îles Héligoland, archipel allemand en mer du Nord. Quant à la pêche à la morue, son usage est attesté pour la première fois en l’année 888 par un texte indiquant qu’elle s’exerçait à l’embouchure de l’Elbe, dans les eaux des îles Héligoland, archipel allemand en mer du Nord.

« La pêche à Terre-Neuve a toujours été aidée voire subventionnée à travers les siècles, observe Lionel Martin, du temps de la royauté, sous l’Empire et les républiques. Le but était la formation d’excellents marins pouvant être levés en temps de guerre. » « En 1758, précise-t-il, la France avait en pêche à Terre-Neuve 150 navires, l’Espagne 120, le Portugal 50 et l’Angleterre environ 40. » Embarqués sur des chaloupes, voiliers, doris puis chalutiers, les pêcheurs étaient en majorité des basques, des bretons et des normands ; les ports principaux se trouvaient être Bordeaux, Boulogne, Cancale, Fécamp, Grandville, La Rochelle et Saint-Malo. La concurrence du commerce avec les îles d’Amérique, productrices de café, de sucre et de rhum, a dépecé l’armement terre-neuvien. Plus près de nous, en 1962, l’arrivée du premier navire-usine, Colonel Pleven, au port de Saint-Jean (future capitale de la province) a entraîné la chute de la morue salée en raison de la demande croissante des consommateurs en produits surgelés. En dépit de la cession de Terre-Neuve à la Grande-Bretagne par le traité d’Utrecht en 1713, la France conserva le monopole de la pêche sur la côte nord de l’île jusqu’en 1904. Dominion dès 1917 auquel est rattachée la côte nord-est du Labrador en 1927, l’île de Terre-Neuve est devenue la dixième province du Canada en 1949 sous l’appellation Terre-Neuve-et-Labrador (capitale St. John’s).

Lionel Martin © Photo droits réservés

- La Fantastique Épopée des terre-neuvas - Recueil de cinq siècles d’histoire, par Lionel Martin, éditions Yellow Concept, 308 pages, 2018.

Portrait

Jean-Luc Bannalec enquête au bout du monde…

Le temps de la lecture des enquêtes du commissaire Dupin apparaît plus édifiant que le suivi des épisodes éponymes qui se succèdent sur le petit écran. La trame documentaire et romancée des aventures de l’ancien fonctionnaire de la PJ (Police judiciaire) de Paris, muté à Concarneau par mesure disciplinaire, est tellement plus riche que le scénario, fatalement condensé, de la série télévisuelle adaptée des romans de Jörg Bong (Bad Godesberg, près de Bonn, 1966) alias Jean-Luc Bannalec. Diffusées en Allemagne depuis 2014 par la chaîne de télévision publique Das Erste (« la Première »), lesdites enquêtes sont regardées depuis juin 2018 par les téléspectateurs de France 3. Quant aux romans, au nombre de huit en 2020, ils relatent chacun une enquête de Georges Dupin, constituant une collection très prisée à l’enseigne des Presses de la Cité. Le temps de la lecture des enquêtes du commissaire Dupin apparaît plus édifiant que le suivi des épisodes éponymes qui se succèdent sur le petit écran. La trame documentaire et romancée des aventures de l’ancien fonctionnaire de la PJ (Police judiciaire) de Paris, muté à Concarneau par mesure disciplinaire, est tellement plus riche que le scénario, fatalement condensé, de la série télévisuelle adaptée des romans de Jörg Bong (Bad Godesberg, près de Bonn, 1966) alias Jean-Luc Bannalec. Diffusées en Allemagne depuis 2014 par la chaîne de télévision publique Das Erste (« la Première »), lesdites enquêtes sont regardées depuis juin 2018 par les téléspectateurs de France 3. Quant aux romans, au nombre de huit en 2020, ils relatent chacun une enquête de Georges Dupin, constituant une collection très prisée à l’enseigne des Presses de la Cité.

Coup de foudre pour la côte cornouaillaise

Au début des années 1980, le lycéen Jörg Bong a le coup de foudre pour la Bretagne finistérienne qu’il découvre aux vacances estivales, un ravissement qu’il fait partager à sa femme Julia en 1989. L’attachement du couple pour la côte cornouaillaise lui fait acquérir une demeure : le professeur de littérature allemande à l’université de  Francfort-sur-le-Main et son épouse avouent subir continûment l’attrait de ces paysages du bout du monde (littéralement « Penn-ar-Bed », nom breton du Finistère) et la puissance tutélaire des mythologies celtiques. L’admirateur inconditionnel de Georges Simenon (1903-1989) qu’il est devenu projette, peu avant 2012, l’écriture d’un roman policier dont il circonscrit la géographie dans la proximité de Concarneau, là-même où le tuteur de Maigret a situé l’un de ses premiers ouvrages, « Le Chien jaune » en l’occurrence. Son « Maigret » à lui est un flic parisien d’ascendance jurassienne que la PJ de la capitale a exilé au commissariat de Concarneau ; il le nomme Georges Dupin, en hommage au chevalier Auguste Dupin, sémillant enquêteur imaginé par le poète et romancier américain Edgar Allan Poe (1809-1849). Est-ce pour se démarquer des nombreux ouvrages, à la portée plus docte, qu’il a publiés outre-Rhin depuis 1994 ? Il se donne comme nom d’emprunt Jean-Luc Bannalec, toponyme d’un village de la région concarnoise, pour son premier polar, « Un été à Pont-Aven », et les sept qui suivront, tous écrits en langue allemande. Francfort-sur-le-Main et son épouse avouent subir continûment l’attrait de ces paysages du bout du monde (littéralement « Penn-ar-Bed », nom breton du Finistère) et la puissance tutélaire des mythologies celtiques. L’admirateur inconditionnel de Georges Simenon (1903-1989) qu’il est devenu projette, peu avant 2012, l’écriture d’un roman policier dont il circonscrit la géographie dans la proximité de Concarneau, là-même où le tuteur de Maigret a situé l’un de ses premiers ouvrages, « Le Chien jaune » en l’occurrence. Son « Maigret » à lui est un flic parisien d’ascendance jurassienne que la PJ de la capitale a exilé au commissariat de Concarneau ; il le nomme Georges Dupin, en hommage au chevalier Auguste Dupin, sémillant enquêteur imaginé par le poète et romancier américain Edgar Allan Poe (1809-1849). Est-ce pour se démarquer des nombreux ouvrages, à la portée plus docte, qu’il a publiés outre-Rhin depuis 1994 ? Il se donne comme nom d’emprunt Jean-Luc Bannalec, toponyme d’un village de la région concarnoise, pour son premier polar, « Un été à Pont-Aven », et les sept qui suivront, tous écrits en langue allemande.

Au plus intime des mentalités

Gourmet et bon vivant, le commissaire Dupin est plus sensible au patrimoine culinaire breton qu’aux légendes arthuriennes qui bousculent constamment ses investigations. Jean-Luc Bannalec a pourtant relevé avec une rare maîtrise le pari d’innerver le récit de ses intrigues des composantes les plus subtiles du Finistère et de ses habitants. Il possède cette aptitude à saisir tout de suite le lecteur et à le mener le plus naturellement du monde dans l’atmosphère du lieu ainsi qu’au plus intime des mentalités. Le quotidien, le passé, les légendes, les vices, les vertus, les rancœurs, les songes et les terreurs des protagonistes se cristallisent et se transcendent en une narration qui tient en suspens les plus bretons des lecteurs.

Collecte de naissains et frai d’huîtres instaurent l’ostréiculture au cœur de « L’Inconnu de Port Bélon », avec des implications chez des éleveurs écossais malveillants. Il y est question de trafic de sable et des… Kannerezed, les blanchisseuses de la nuit, ces femmes au corps osseux et à la peau pâle qu’il convient de ne pas déranger lorsqu’elles lavent les linceuls des morts dans la lande… L’auteur célèbre à l’envi la longue postérité de la civilisation celtique, vieille de trois mille ans ! Mais il prend soin de rendre la fête d’Halloween aux antiques instigateurs celtes de la fête nocturne de Samhain.  Dans « Les Disparus de Trégastel », une Madame Durand disparaît mystérieusement tandis qu’on attente à la vie de la députée Viviane Quéméneur ! La maison de Gustave Eiffel, édifiée dans le style écossais par l’ingénieur dijonnais en 1903, est cambriolée et une statue de sainte Anne du XVIIe siècle est subtilisée dans la chapelle qui lui est dédiée. Ici aussi, le romancier sait peindre d’un délicat chromatisme les roches magmatiques de granit rose des Côtes-D’Armor : « Le soleil était descendu, écrit-il. Le rose incandescent qui, sur certaines roches, devenait d’un violet vif, colorait aussi la mer. Les pins, le ciel. Le monde entier paraissait rose. La nature n’avait pas peur du kitsch ». Pour « Les Secrets de Brocéliande », cette forêt de sept mille sept cents hectares dont il dit qu’elle a la forme d’un dragon endormi, il reconnaît avoir puisé dans la geste arthurienne de Chrétien de Troyes (1130-1191). La forteresse de l’Autre monde (« Brocéliande » en langue celtique) lui donne l’occasion de s’appesantir sur la figure d’Yvain, le chevalier au Lion. Selon lui, le neveu du roi Arthur est le personnage le plus remarquable de la Table ronde, bien plus que le mage Merlin, la fée Viviane ou Morgane, la demi-sœur du souverain breton. Dans « Les Disparus de Trégastel », une Madame Durand disparaît mystérieusement tandis qu’on attente à la vie de la députée Viviane Quéméneur ! La maison de Gustave Eiffel, édifiée dans le style écossais par l’ingénieur dijonnais en 1903, est cambriolée et une statue de sainte Anne du XVIIe siècle est subtilisée dans la chapelle qui lui est dédiée. Ici aussi, le romancier sait peindre d’un délicat chromatisme les roches magmatiques de granit rose des Côtes-D’Armor : « Le soleil était descendu, écrit-il. Le rose incandescent qui, sur certaines roches, devenait d’un violet vif, colorait aussi la mer. Les pins, le ciel. Le monde entier paraissait rose. La nature n’avait pas peur du kitsch ». Pour « Les Secrets de Brocéliande », cette forêt de sept mille sept cents hectares dont il dit qu’elle a la forme d’un dragon endormi, il reconnaît avoir puisé dans la geste arthurienne de Chrétien de Troyes (1130-1191). La forteresse de l’Autre monde (« Brocéliande » en langue celtique) lui donne l’occasion de s’appesantir sur la figure d’Yvain, le chevalier au Lion. Selon lui, le neveu du roi Arthur est le personnage le plus remarquable de la Table ronde, bien plus que le mage Merlin, la fée Viviane ou Morgane, la demi-sœur du souverain breton.

Blessures et obsessions du criminel

D’une enquête à l’autre, d’un roman au suivant, le lecteur retrouve la garde rapprochée du commissaire Dupin. Outre sa compagne Claire Chauffin, un médecin cardiologue dont nous savons somme toute peu de choses, interviennent ses deux lieutenants, l’inspecteur Le Ber qui assortit à sa fonction policière l’enseignement mythologique de chaque affaire et son collègue Labat dont la femme, Gracianne, apparaît fugacement en sa qualité de monitrice de sports de combat au poste de police de Rennes. L’assistante Nolwenn occupe une place plus marquée tant sa clairvoyance et son efficacité sont appréciées, essentielles à la conduite des investigations.  L’apparition intermittente de Jean Odinot, commissaire divisionnaire du Quai des Orfèvres à Paris, et du préfet Guenneugues, la bête noire de Georges Dupin, valide l’emploi de ces personnages secondaires inséparables des lois de la littérature policière.

L’apparition intermittente de Jean Odinot, commissaire divisionnaire du Quai des Orfèvres à Paris, et du préfet Guenneugues, la bête noire de Georges Dupin, valide l’emploi de ces personnages secondaires inséparables des lois de la littérature policière.

L’auteur fouille davantage le personnage central ; il nous dévoile les mécanismes de sa démarche, interprète ses manies, sa ligne de conduite tracée par des valeurs personnelles, au premier rang desquelles la justice et la compréhension d’autrui, sa faculté de percevoir la faille affective de maints suspects, de soupçonner ou de découvrir les blessures ou les obsessions qu’ils ont tenté pitoyablement de guérir par l’acte criminel. Fin psychologue, le commissaire de Concarneau « connaissait les raisonnements tordus et délirants de certains criminels, si imbus d’eux-mêmes qu’ils construisaient un univers parallèle dans lequel ils évoluaient dans l’isolement le plus total, n’admettant comme valables que leurs propres pensées, émotions et actes. Ces personnes-là ne doutaient jamais d’elles-mêmes, et le crime n’y changeait rien » (« Les Secrets de Brocéliande »).

Jörg Bong alias Jean-Luc Bannalec

© Photo Véronique Brod, droits réservés

- L’Inconnu de Port Bélon - une enquête du commissaire Dupin, par Jean-Luc Bannalec, traduit de l’allemand par Amélie de Maupeou, Presses de la Cité, 464 pages, 2017 ;

- Les Disparus de Trégastel - Les vacances du commissaire Dupin, par J.-L. Bannalec, traduit de l’allemand par Nadine Fontaine, Presses de la Cité, 400 pages, 2019 ;

- Les Secrets de Brocéliande - Une enquête du commissaire Dupin, par J.-L. Bannalec, traduit de l’allemand par Silke Zimmermann, Presses de la Cité, 416 pages, 2020.

Varia : les interrogations de la migration des oiseaux

« Sans doute par sa proximité avec les habitations humaines, l’oiseau qui, jusqu’au XIXe siècle, a suscité le plus d’interrogations, au moins dans les écrits, est l’hirondelle rustique. Où cet oiseau familier des cours de ferme pouvait-il bien passer l’hiver ? Au XVIe siècle, l’archevêque suédois Olaus Magnus en avait une idée pour le moins originale. Observant qu’elles se réunissaient les soirs d’automne en grand nombre dans les roselières, il en déduisit qu’elles "hibernaient" dans la vase, au fond des étangs. Une gravure présentée dans son Histoire et description des peuples du Nord, publiée en 1555, figurant une pêche aux poissons et… aux oiseaux, atteste de la vivacité de cette croyance. On en trouve des échos jusqu’au XVIIIe siècle où les naturalistes réputés comme l’Anglais Gilbert White, le Suédois Carl von Linné et le Français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, la reprirent. Toutefois, ce dernier s’attacha à démontrer que les hirondelles ne survivaient pas à un séjour prolongé dans le froid et ne présentaient pas les adaptations nécessaires à la vie aquatique, preuve qu’il émettait quelques doutes sur cette hypothèse.

« Deux indices auraient pu mettre ces naturalistes sur la bonne voie. D’abord, une légende rapportée par le prieur d’une abbaye cistercienne vers 1250, selon laquelle un homme aurait attaché un bout de parchemin à la patte d’une hirondelle avec l’inscription suivante : "Oh, hirondelle, où passes-tu l’hiver ?" L’oiseau serait revenu au printemps suivant avec la réponse : "En Asie, au pays de Pierre". Ensuite, les observations de Pierre Belon, un médecin et naturaliste français né au Mans, qui eut la chance d’accompagner les ambassadeurs de François Ier dans tout le Levant, de 1546 à 1549. Grâce à ce voyage, Pierre Belon établit clairement que des cigognes passaient l’hiver en Égypte et en Afrique du Nord. Le voile de mystère commençait à se lever : certaines espèces "disparues" hivernaient donc dans les pays chauds. Observations, voyages et marquage, ces deux histoires portent en germe les outils qui vont faire progresser les savoirs sur les migrations des oiseaux. » « Deux indices auraient pu mettre ces naturalistes sur la bonne voie. D’abord, une légende rapportée par le prieur d’une abbaye cistercienne vers 1250, selon laquelle un homme aurait attaché un bout de parchemin à la patte d’une hirondelle avec l’inscription suivante : "Oh, hirondelle, où passes-tu l’hiver ?" L’oiseau serait revenu au printemps suivant avec la réponse : "En Asie, au pays de Pierre". Ensuite, les observations de Pierre Belon, un médecin et naturaliste français né au Mans, qui eut la chance d’accompagner les ambassadeurs de François Ier dans tout le Levant, de 1546 à 1549. Grâce à ce voyage, Pierre Belon établit clairement que des cigognes passaient l’hiver en Égypte et en Afrique du Nord. Le voile de mystère commençait à se lever : certaines espèces "disparues" hivernaient donc dans les pays chauds. Observations, voyages et marquage, ces deux histoires portent en germe les outils qui vont faire progresser les savoirs sur les migrations des oiseaux. »

Extrait de « À vol d’oiseau », un texte d’Yves Ferrand, responsable de l’unité avifaune migratrice à la direction de la recherche et de l’expertise de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, issu de la revue « Billebaude » n° 10, éditions Glénat/Fondation François Sommer pour la chasse et la nature, dossier « Sur la piste animale », 96 pages, printemps-été 2017.

Carnet : nouvelles littéraires

Les nouvelles naissent au XVe siècle, à la fin du Moyen Âge : elles ne sont alors que les condensés plus ou moins écourtés de romans. Au siècle suivant, le genre se développe avec notamment « L’Heptaméron » de Marguerite de Navarre. Répondant d’abord à des règles strictes de style et de construction, elles deviennent jeu ou récréation littéraire, conte philosophique, moral ou galant, récit loufoque ou cruel quelquefois, tout en demeurant brèves. De nombreux écrivains, parmi les plus grands d’ailleurs, s’y sont exercés, Diderot, Marivaux, Sade et Voltaire ; des petits maîtres aussi passés ou non à la postérité comme Louis Sébastien Mercier, Rétif de La Bretonne, Bernardin de Saint-Pierre. Plus près de nous, la nouvelle littéraire connaîtra ses maîtres tels Honoré de Balzac, Jules Barbey d’Aurevilly, Guy de Maupassant, Émile Zola, Edgar Allen Poe, Stephan King, Henry James, Vladimir Nabokov, George Sand et Jorge Luis Borges.

Vocabulaire marin

Dans la marine à voile, les marins de bord pouvaient appeler familièrement le commandant le « grand mât » ; le second, quant à lui, était surnommé le « mât de misaine » ou le « misaine », ce vocable désignant la voile principale et le mât qui la porte.

(Dimanche 5 juillet 2020)

Notoirement méconnu

En règle générale, l’homme n’est que poussière, « d’où l’importance du plumeau » ! Je m’attriste à la pensée que l’auteur de cette observation cardinale reste notoirement méconnu : Alexandre Vialatte (1901-1971) n’a pas été mis à sa vraie place, qui est immense, en dépit de l’assurance de quelques sibylles des belles lettres. Écrivain exigeant, critique littéraire vétilleux et traducteur inspiré, l’homme avait du génie. Je retiens trois de ces ouvrages à la publication espacée : « La Complainte des enfants frivoles » (1925), « Le Fidèle Berger » (1942) et « Les Fruits du Congo » (1951). Ce sont là des livres qu’on peut lire et relire sans cesse, comme des curés leur bréviaire.

Liberté surveillée

Je me suis rendu compte que l’on m’avait invité avec un certain empressement à rejoindre la rédaction de cette revue parce que j’étais un homme libre. Quelques mois plus tard, on m’en a chassé dès lors que j’ai continué d’exercer la même liberté. J’ai donc appris qu’il fallait composer avec cette liberté jusqu’à un certain seuil qu’il convenait de ne pas dépasser.

Temps révolu

Le temps distille ses périodes d’une drôle de manière. Certains souvenirs sont colorés d’un sépia qui nous fait comprendre qu’on est passé du côté du souvenir, de l’histoire.

Au mot !

« Il faut pourtant prendre les écrivains au mot, remarque l’écrivain suisse Daniel de Roulet (Genève, 1944). Sinon, par où les attraper ? ».

(Jeudi 16 juillet 2020)

|

Billet d’humeur

Le retour du vinyle

L’apparition du disque audionumérique communément appelé disque-compact (CD) en 1983 promettait l’inexorable extinction de la galette de vinyle (matière plastique faite de chlorure de polyvinyle). Il n’en a rien été : à l’orée du XXIe siècle, les 45 et 33-tours retrouvent toute leur place dans les rayons des disquaires alors que ceux-ci les avaient retirés de leurs gondoles dans les années 1990. Prisé des collectionneurs et des disc-jockeys, le disque vinyle à microsillon est redevenu un objet de consommation courante et des éditions remastérisées à tirage limité, dites « collector », sont même « pressées » par les majors de l’industrie musicale (pour des enregistrements historiques notamment). Ce nouveau tournant discographique nous ramène en arrière, à la fin du XIXe siècle, lorsqu’apparaît l’ancêtre du vinyle, le 78-tours qui provoque une véritable révolution technique et culturelle. Son concepteur, l’Allemand Emil Berliner (1851-1929), commercialise son disque plat en 1887 dans l’empire allemand, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Gravées sur des 78-tours fabriqués à base d’une résine naturelle, la gomme-laque, les œuvres de musique classique et légère seront ainsi proposées aux amateurs pendant près de soixante ans. Jusqu’en 1942 où la matière, résistante et plus souple du chlorure de polyvinyle remplace la gomme-laque dans la production des phonogrammes 78-tours. À la fin du XIXe siècle, l’Américain Thomas Edison (1847-1931) pouvait se poser en rival de l’ingénieur allemand naturalisé américain. N’avait-il pas conçu, en 1877, un phonographe à cylindre de cire ? Edison mettra pourtant un terme à ses expérimentations musicales pour se consacrer à l’électricité. Vendu par un fabricant de jouets thuringeois (Kämmer & Reinhardt à Waltershausen) de 1889 à 1892, le tout premier gramophone ou phonographe était un jouet sans ressort ni moteur, actionné en permanence à la main et doté d’un pavillon en carton : Emil Berliner en déposa le brevet en 1887 ! Tout en améliorant ses inventions sonores et en perfectionnant son disque fétiche, l’entreprenant et génial Berliner établit trois institutions à sa propre enseigne en quatre années, la Berliner Gramophone à Philadelphie (1895), la Gramophone UK à Londres (1897) et la Deutsche Grammophon Gesellschaft à Hanovre, sa ville natale (1898). De moins en moins onéreux à l’achat, son 78-tours s’imposa dans tous les foyers dès 1905 et il connaîtra une apothéose dans les années 1920-1930 avec la grande vogue du jazz : il s’en produisait 25 000 exemplaires chaque jour.

|

Lecture critique

Rémi Lefebvre explore les enjeux des Municipales

Reportée à notre temps, immédiat, l’idée du philosophe Alexis de Tocqueville (1805-1859) selon laquelle la commune resterait le lieu de l’apprentissage démocratique et de la participation politique devra être nuancée, à défaut d’être complètement révisée, si l’on en croit l’expertise du chercheur en science politique Rémi Lefebvre qui livre avec une analyse très pertinente les résultats de ses propres travaux (exécutés au Centre d’études et de recherches administratives, CERAPS), études afférentes à la démocratie locale et à ses modes de fonctionnement. Dans son livre « Municipales : quels enjeux démocratiques ? », il rappelle qu’au 1er janvier 2019 près de 500 000 élus municipaux (498 164 pour être précis : conseillers, adjoints et maires) maillent le territoire, qui compte près de 35 000 communes et qu’une commune française comprend près de 1 800 habitants en moyenne, contre 5 500 dans l’Union européenne à 28. Il importe de compléter l’observation en rappelant qu’à la même date les 25 065 communes de moins de 1 000 habitants représentent près des trois quarts (71,6 %) des communes mais ne rassemblent que 13,3 % de la population : c’est presque l’équivalent des 42 communes de plus de 100 000 habitants au sein desquelles vivent un peu plus de 15 % des Français. Reportée à notre temps, immédiat, l’idée du philosophe Alexis de Tocqueville (1805-1859) selon laquelle la commune resterait le lieu de l’apprentissage démocratique et de la participation politique devra être nuancée, à défaut d’être complètement révisée, si l’on en croit l’expertise du chercheur en science politique Rémi Lefebvre qui livre avec une analyse très pertinente les résultats de ses propres travaux (exécutés au Centre d’études et de recherches administratives, CERAPS), études afférentes à la démocratie locale et à ses modes de fonctionnement. Dans son livre « Municipales : quels enjeux démocratiques ? », il rappelle qu’au 1er janvier 2019 près de 500 000 élus municipaux (498 164 pour être précis : conseillers, adjoints et maires) maillent le territoire, qui compte près de 35 000 communes et qu’une commune française comprend près de 1 800 habitants en moyenne, contre 5 500 dans l’Union européenne à 28. Il importe de compléter l’observation en rappelant qu’à la même date les 25 065 communes de moins de 1 000 habitants représentent près des trois quarts (71,6 %) des communes mais ne rassemblent que 13,3 % de la population : c’est presque l’équivalent des 42 communes de plus de 100 000 habitants au sein desquelles vivent un peu plus de 15 % des Français.

Démocratie participative

Il n’empêche que partager le même cadre de vie, des conditions d’existence similaires et un environnement commun ne garantit plus une participation active des habitants aux affaires publiques locales ni même la plus étroite proximité avec les élus. Pour remédier à cet état de fait, les élus communaux ont multiplié les initiatives de « démocratie participative » sous la forme de conseils ou d’instances de quartier. L’action commune espérée concerne les projets et le développement locaux, le marketing territorial, la proximité, l’écologie, le développement durable, la sécurité, le logement social, la démocratie participative, la gouvernance la plus judicieuse, etc. Mais ces dispositifs sont le plus souvent voués à demeurer de simples courroies de transmission du pouvoir local. D’où, pointe Rémi Lefebvre, cette impression d’une forme de manipulation et de simulacre invoquée au sein et à l’extérieur des comités d’intérêt de quartier (CIQ). Le discrédit de la politique pousse les élus à chercher de nouveaux moyens pour susciter l’assentiment de leurs administrés et renforcer leur légitimité. Ainsi le mouvement des Gilets jaunes a remis à l’ordre du jour les référendums d’initiative citoyenne locaux.

Abstention record en 2014 !

Il reste que la participation électorale baisse d’élections en élections : les scrutins municipaux n’échappent plus à la progression de l’abstention. « Lors des élections municipales de 2014, remarque l’auteur, l’abstention a atteint un niveau historiquement élevé (37,87 % au second tour), en nette progression par rapport à la consultation électorale précédente. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, elle s’élevait même à 43,5 %. » L’ouvrage révèle des statistiques très édifiantes quant au scrutin municipal de 2008 : « moins d’un jeune sur deux s’était rendu aux urnes et l’écart de participation entre la classe d’âge la plus abstentionniste (18-24 ans) et la plus participationniste (50-64 ans) était de près de 40 points. Ce sont ainsi les salariés d’âge mûr et les retraités qui font l’élection des maires. »

La notoriété du maire décline

« L’exercice de la citoyenneté locale se heurte en France, remarque Rémi Lefebvre, à l’illisibilité d’un paysage institutionnel devenu complexe, tant les compétences des collectivités territoriales sont éclatées et souvent enchevêtrées. » Selon le chercheur, la notoriété du premier magistrat de la commune décline et les formes de proximité qui construisaient son assise s’affaiblissent. En fait sa légitimité repose de plus en plus sur l’acquisition d’une expertise technique qui appelle à ses côtés des fonctionnaires de plus en plus qualifiés dans le marketing communal. Une fois élu, le maire dispose de pouvoirs importants ; il est à la fois le chef de l’exécutif, de l’administration, de la majorité municipale, agent de l’État dans la commune et officier de police judiciaire.

Les maires vieillissent de plus en plus dans l’ensemble de l’effectif politique : l’âge moyen s’est élevé de 53,3 ans en 1983 à 56,3 ans en 2008 et à 56 ans en 2014. La fonction se féminise peu : en 2014, seulement 16,1 % des maires sont des femmes (chiffres plus faibles encore dans l’intercommunalité). Selon le sociologue Michel Koebel, « l’âge d’or du pouvoir local se situe entre 50 et 80 ans. Les maires retraités sont ainsi en très forte augmentation ; ils ont quasiment doublé entre 1983 et 2008. ». Enfin, l’indemnité mensuelle du maire, en 2019, s’échelonne de 658 euros bruts pour l’édile d’une commune de moins de 500 habitants à 5 612 euros pour les maires des très grandes villes comme Lyon, Marseille ou Paris : « La France comptait 997 communes de plus de 10 000 habitants, seuls leurs maires, très minoritaires donc, touchent plus de 2 128 euros bruts par mois ».

- Municipales : quels enjeux démocratiques ? par Rémi Lefebvre, La Documentation française, 162 pages, 2020.

Portrait

nord’ ou la réinvention d’une image et de la réalité

Lecture faite de quatre livraisons publiées entre 1984 et 2018, j’incline à penser que la revue nord’ a été motivée par le souci de redonner vie aux idées et à la réflexion créatrice dans une Picardie élargie - ordinairement circonscrite au Nord et au Pas-de-Calais ainsi qu’aux deux tiers du Hainaut belge, là où l’on parle picard. Au commencement, il y a eu fatalement cette insatisfaction première liée au sentiment de disposer d’une image biaisée d’un Nord mythique caractérisé - pour ne pas dire trop crûment caricaturé - par les gueules noires des mines de charbon, la chanson du P’tit Quinquin, les baraques à frites et les histoires de Cafougnette. Ce qui fait la singularité de cette revue biannuelle est d’avoir réussi ce pari - réinventer la perception et la réalité du Nord - bien au-delà de ce qu’on pouvait escompter.

Pays noir

Roman épique de la mine, Germinal(1885) est invoqué aux premières lignes du numéro thématique de la revue nord’, « Mine et littérature » (décembre 1984). Professeur à l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Henri Marel (1917-1992) explique comment Émile Zola (1840-1902) y met à jour le problème social à travers le jeune Étienne Lantier.

Embauché à Montsou (en réalité, les mines d’Anzin) comme herscheur (chargé de la circulation des berlines sur les voies minières), celui-ci a été renvoyé d’un atelier lillois des chemins de fer à cause de ses opinions socialistes. L’écrivain s’accorde la licence d’agréger les conditions de la lutte revendicative et de la vie politique du prolétariat dans les années 1880 à 1884, aux conditions de la vie et de l’action ouvrière à la fin du Second Empire ! L’universitaire n’en souligne pas moins les lacunes du romancier des Rougon-Macquart dans la connaissance du socialisme : « Zola n’a lu que des ouvrages de seconde main. L’analyse économique et politique, sinon sociale, reste courte et se transforme souvent en parabole idéologique ». Analysant la création poétique et profuse chez les auteurs communistes au moment de la grève des mineurs de 1948, l’historien et sociologue (université de Paris) Marc Lazar (né à Paris en 1952) met en exergue le prestige acquis par les mineurs, « ouvriers modèles, défenseurs acharnés et systématiques de la nation et des représentants du messianisme révolutionnaire [incarnant] à la perfection l’identité du PCF dans sa triple dimension, ouvrière, nationale et communiste ». L’un d’entre eux est un poète renommé, Jules Mousseron (Denain, 1868-1943), au parler picard « mitaclé » de français. On lui doit les histoires truculentes de Zeph Cafougnette, « mineur vantard, franc buveur, naïf et arsouille à la fois » dit de lui le poète Jean Dauby (1919-1997). Équivalent de Marius et Olive dans le Midi, Cafougnette suscite des aventures racontées selon des textes rimés en langue picarde que les amuseurs colportaient d’une fosse à l’autre. Sachons gré à Joost de Geest (université de Lille III) et à Pierre Querleu (Société des Rosati d’Arras) d’avoir réveillé le souvenir d’Alphonse Bourlard (1903-1969) alias Malva, mineur bouveleur lui-même dont l’œuvre littéraire a été reconnu par Louis Scutenaire et Franz Hellens, et de Théo Varlet (1878-1938) que Pierre Querleu place au même rang qu’un autre poète lillois, Albert Samain (1858-1900), ce qui n’est pas un mince éloge.

Embauché à Montsou (en réalité, les mines d’Anzin) comme herscheur (chargé de la circulation des berlines sur les voies minières), celui-ci a été renvoyé d’un atelier lillois des chemins de fer à cause de ses opinions socialistes. L’écrivain s’accorde la licence d’agréger les conditions de la lutte revendicative et de la vie politique du prolétariat dans les années 1880 à 1884, aux conditions de la vie et de l’action ouvrière à la fin du Second Empire ! L’universitaire n’en souligne pas moins les lacunes du romancier des Rougon-Macquart dans la connaissance du socialisme : « Zola n’a lu que des ouvrages de seconde main. L’analyse économique et politique, sinon sociale, reste courte et se transforme souvent en parabole idéologique ». Analysant la création poétique et profuse chez les auteurs communistes au moment de la grève des mineurs de 1948, l’historien et sociologue (université de Paris) Marc Lazar (né à Paris en 1952) met en exergue le prestige acquis par les mineurs, « ouvriers modèles, défenseurs acharnés et systématiques de la nation et des représentants du messianisme révolutionnaire [incarnant] à la perfection l’identité du PCF dans sa triple dimension, ouvrière, nationale et communiste ». L’un d’entre eux est un poète renommé, Jules Mousseron (Denain, 1868-1943), au parler picard « mitaclé » de français. On lui doit les histoires truculentes de Zeph Cafougnette, « mineur vantard, franc buveur, naïf et arsouille à la fois » dit de lui le poète Jean Dauby (1919-1997). Équivalent de Marius et Olive dans le Midi, Cafougnette suscite des aventures racontées selon des textes rimés en langue picarde que les amuseurs colportaient d’une fosse à l’autre. Sachons gré à Joost de Geest (université de Lille III) et à Pierre Querleu (Société des Rosati d’Arras) d’avoir réveillé le souvenir d’Alphonse Bourlard (1903-1969) alias Malva, mineur bouveleur lui-même dont l’œuvre littéraire a été reconnu par Louis Scutenaire et Franz Hellens, et de Théo Varlet (1878-1938) que Pierre Querleu place au même rang qu’un autre poète lillois, Albert Samain (1858-1900), ce qui n’est pas un mince éloge.

Pays de géants

La tradition des géants processionnels reste très vivace en Picardie. Claude Malbranke (proviseur du lycée de Dunkerque) en recense dans environ quatre-vingts communes du Nord et une trentaine du Pas-de-Calais. L’origine de ces mannequins d’osier, promenés lors des fêtes locales, n’est pas fixée : espagnole ou scandinave, corporative, liée à saint Christophe, Goliath ou Gargantua ? Parmi les plus connus figurent Gayant et sa famille douaisienne (Marie Cagenon et leurs trois enfants, Jacquot, mademoiselle Fillion et Binbin). Selon Philippe Jessu (1939-2017), conservateur du musée de l’hospice Comtesse à Lille,

« Gayant serait Jehan Gélon, seigneur ou forgeron de Cantin, dont l’héroïsme et la force gigantesque auraient sauvé Douai de l’assaut des Barbares, les Normands, à la fin du IXe siècle ». « D’autres voient en Gayant saint Maurand, fils de sainte Rictrude, mort en 702 et patron de Douai », suggère de son côté Claude Malbranke, marquant cependant une nette préférence pour le forgeron de Cantin.

« Gayant serait Jehan Gélon, seigneur ou forgeron de Cantin, dont l’héroïsme et la force gigantesque auraient sauvé Douai de l’assaut des Barbares, les Normands, à la fin du IXe siècle ». « D’autres voient en Gayant saint Maurand, fils de sainte Rictrude, mort en 702 et patron de Douai », suggère de son côté Claude Malbranke, marquant cependant une nette préférence pour le forgeron de Cantin.

Centrée sur les « Contes et légendes du Nord/Pas-de-Calais », la revue nord’ (juin 1987) dispute avec le poète Jean Dauby de l’originalité du romancier et conteur Charles Deulin (Condé-sur-l’Escaut, 1827-1877) qui s’est attaché à évoquer la vie de sa cité natale, illustrée par le compositeur Josquin des Prés et la fameuse tragédienne Clairon, et remarquée avec ses distillateurs de betteraves et ses baqueteux (fabricants de péniches). Dans le roman Chardonnette, il rappelle que le pittoresque patois rouchi était au XIIIe siècle la langue des trouvères Baudoin et Jehan de Condé tout imprégnée de saveur gauloise. Cousin du peintre et dessinateur Félicien Rops, l’écrivain belge Camille Lemonnier (Ixelles, 1844-1913) est le destinataire d’un plaidoyer justifié de Raymond Trousson (Université libre de Bruxelles). Auteur de plus de soixante-dix volumes, peintre et artiste lui-même, l’écrivain naturaliste pratiqua la critique d’art. « Ses portraits relèvent de Dickens », considère son exégète : ils sont croqués « avec verve et bonne humeur, mais aussi avec un sens remarquable de l’observation sur le vif, un art de la pointe sèche qui ferait envie aux meilleurs graveurs ».

En marge du dossier thématique, Judith Vanheerschwyngels (lycée de Tourcoing) propose une passionnante étude sur les adaptations anglo-saxonnes des chansons de Jacques Brel. Elle pointe la traduction remarquable d’« Amsterdam » par l’Américain Mort Shuman (1938-1991) : « Ce n’est pas un hasard que la meilleure adaptation ait bénéficié d’une aussi brillante distribution, écrit-elle : Mort Shuman et David Bowie [Londres, 1947-2016] - un traducteur bilingue qui connaît à la fois les subtilités des deux langues et les règles de la composition musicale, et un interprète à la hauteur, aussi mythique et protéiforme en son genre que l’était Brel ».

Pays de femmes

« Ce numéro 71 de nord’ [juin 2018] présente dix-sept femmes écrivains liées à la France du Nord et à la Belgique, annonce Bernard Alluin, professeur émérite de littérature française du XXe siècle (Université de Lille) qui en a coordonné la livraison thématique. Figurent ici quatre auteures belges, Marie Gevers née à Edegem, Françoise Mallet-Joris à Anvers, Colette Nys-Mazure à Wavre et Lisa Dujardin à Wasmes. L’ancienne région du Nord - Pas-de-Calais est représentée par Marguerite Porete, qui a vécu à Valenciennes,

Marceline Desbordes Valmore, qui a tant chanté Douai, sa ville natale, Marguerite Burnat-Provins, native d’Arras et Germaine Acremant dont on connaît les liens avec la cité de Saint-Omer. S’y ajoutent quatre auteures de romans historiques populaires : Annie Degroote née à Hazebrouck, Marie-Paul Armand originaire de Leforest, Raymonde Wacrenier-Menuge qui a vu le jour à Marquise et Gilberte Niquet qui a passé sa vie dans la région lilloise. Et si Elena Piacentini est corse, elle a fait du Nord sa patrie d’adoption et elle y situe les intrigues de tous ses romans. Seront évoquées aussi quatre femmes de lettres originaires de Picardie : Hélisenne de Crenne, née à Abbeville, Marie de Gournay (Gournay est une petite ville de l’Oise), l’amiénoise Berthe Abraham et Renée Gence de Saint Riquier. »

Marceline Desbordes Valmore, qui a tant chanté Douai, sa ville natale, Marguerite Burnat-Provins, native d’Arras et Germaine Acremant dont on connaît les liens avec la cité de Saint-Omer. S’y ajoutent quatre auteures de romans historiques populaires : Annie Degroote née à Hazebrouck, Marie-Paul Armand originaire de Leforest, Raymonde Wacrenier-Menuge qui a vu le jour à Marquise et Gilberte Niquet qui a passé sa vie dans la région lilloise. Et si Elena Piacentini est corse, elle a fait du Nord sa patrie d’adoption et elle y situe les intrigues de tous ses romans. Seront évoquées aussi quatre femmes de lettres originaires de Picardie : Hélisenne de Crenne, née à Abbeville, Marie de Gournay (Gournay est une petite ville de l’Oise), l’amiénoise Berthe Abraham et Renée Gence de Saint Riquier. »

« Louis Aragon dédie à Marguerite Porete (1250-1310) le poème "Au large" dans "La Nuit de Moscou", extrait du Roman inachevé (1956), remarque à bon escient Marie-Madeleine Castellani, professeur de littérature médiévale (université de Lille) et Christian Bobin l’évoque dans La Part manquante ("La Meurtrière"), preuve que par-delà les siècles, la voix ardente de Marguerite Porete se fait encore entendre ». Bouleversée par les Essais de Montaigne (1533-1592), Marie de Gournay (1565-1645) en établira une édition définitive et posthume en 1595. Outre le précieux travail d’édition au bénéfice du philosophe, l’historienne Michèle Fogel souligne la création poétique, l’activité de traductrice, les essais et les pamphlets de la « fille d’alliance » de Michel Eyquem de Montaigne. Chanteuse de l’opéra comique, née à Douai en 1786, Marceline Desbordes-Valmore épousa l’acteur Prosper Valmore en désespoir d’un amour de jeunesse pour le journaliste et écrivain Henri de Latouche. Berthe Abraham (1863-1938) alias Henri Ardel est tombé dans les oubliettes de la littérature, déplore Daniel Compère, maître de conférences (université de Paris 3-Sorbonne nouvelle). Ses romans documentent utilement sur la société française au début du XXe siècle et plus particulièrement sur la condition féminine. Lectrice boulimique, elle refaisait à sa façon les dénouements des romans s’ils lui déplaisaient… En 1937, la romancière Marie Gevers (1883-1975) est la première femme de lettres à intégrer la prestigieuse Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique : elle fut beaucoup encouragée par le poète Émile Verhaeren. Poétesse belge de langue picarde, Lisa Dujardin revendique sa singularité en ces termes : « Mes mots patois, qu’ils fleurent bon la nostalgie… C’est le latin de mon enfance qui me revient le temps d’une partie de billes… ».

Pays de chansons

Outre le Clair de lune à Maubeuge et Mademoiselle from Armentières, deux chansons populaires célébrant deux localités picardes, Stéphane Hirschi qui a coordonné l’ouvrage portant pour thème « Nord et chansons » (décembre 2018) retient quatre monuments chansonniers : « Le P’tit Quinquin » d’Alexandre Desrousseaux, « Les Corons » de Pierre Bachelet, « Le Plat Pays » de Jacques Brel et « Les Gens du Nord » d’Enrico Macias. Professeur de littérature française et de cantologie (Université polytechnique des Hauts-de-France), S. Hirschi sait communiquer son empathie pour Bruno Brel qui « perpétue, depuis des années, l’héritage de son oncle Jacques, tant dans ses diatribes face aux éternelles hypocrisies, que dans ses peintures d’horizons qui prolongent les repères du plat pays flamand ». Auteur-compositeur-interprète né en 1951, le neveu a été adoubé dans sa vocation par le grand Jacques dès ses débuts, à la fin des années 1960.

La postérité est oublieuse, affirme Audrey Coudevylle-Vue, maître de conférences en langue et littérature française (Université polytechnique des Hauts-de-France), à l’endroit d’Yvonne George (Uccle, 1895-Gênes, 1930). La chanteuse qui fut la muse de Robert Desnos bouleversa les codes de la chanson réaliste. Elle fit les beaux soirs du "Bœuf sur le toit" et elle débuta à l’automne 1924 au cabaret Fysher en même temps que le pianiste Georges Van Parys (1902-1971) qui deviendra son accompagnateur. Avec elle, deux débutantes furent engagées cette année-là par Alfred Nylson Fysher (1871-1931), Lucienne Boyer et Lys Gauty. Isabelle Masson (professeur agrégée d’anglais en classes préparatoires aux grandes écoles) révèle le tour de chant impromptu de Barbara à la maison d’arrêt d’Amiens, quartier des femmes, dans le sillage de sa tournée 1990, des années SIDA et des campagnes de prévention. « À l’époque rien ne filtrait, raconte I. Masson : quelques initiés tremblaient que le secret ne fuite car ils redoutaient la colère de la Dame brune et son inévitable annulation ». « Si Barbara gardait ses lunettes en chantant en prison, observe-t-elle plus loin, c’était pour mieux voir ces femmes assises devant elle, pour mieux leur expliquer pourquoi elle est là, pour libérer leurs maux de ses mots à elle, pour soulager leur mal de vivre dans une joie partagée de lendemains de liberté. » Nous apprenons beaucoup de choses sur le compagnonnage entre Bernard Dimey (1931-1981) et Raoul de Godewarsvelde (1928-1977) sous la plume d’Annie Massy. « Les textes de Bernard Dimey chantés par Raoul de Godewarsvelde, synthétise l’écrivaine et professeur de lettres honoraire, offrent une photographie d’un instant particulier de la longue histoire du département du Nord : celle de la décennie 1967 à 1977, de la naissance des Capenoules [groupe de musique ch’ti aux chansons paillardes et grivoises], à la mort de son plus illustre chanteur ».

La postérité est oublieuse, affirme Audrey Coudevylle-Vue, maître de conférences en langue et littérature française (Université polytechnique des Hauts-de-France), à l’endroit d’Yvonne George (Uccle, 1895-Gênes, 1930). La chanteuse qui fut la muse de Robert Desnos bouleversa les codes de la chanson réaliste. Elle fit les beaux soirs du "Bœuf sur le toit" et elle débuta à l’automne 1924 au cabaret Fysher en même temps que le pianiste Georges Van Parys (1902-1971) qui deviendra son accompagnateur. Avec elle, deux débutantes furent engagées cette année-là par Alfred Nylson Fysher (1871-1931), Lucienne Boyer et Lys Gauty. Isabelle Masson (professeur agrégée d’anglais en classes préparatoires aux grandes écoles) révèle le tour de chant impromptu de Barbara à la maison d’arrêt d’Amiens, quartier des femmes, dans le sillage de sa tournée 1990, des années SIDA et des campagnes de prévention. « À l’époque rien ne filtrait, raconte I. Masson : quelques initiés tremblaient que le secret ne fuite car ils redoutaient la colère de la Dame brune et son inévitable annulation ». « Si Barbara gardait ses lunettes en chantant en prison, observe-t-elle plus loin, c’était pour mieux voir ces femmes assises devant elle, pour mieux leur expliquer pourquoi elle est là, pour libérer leurs maux de ses mots à elle, pour soulager leur mal de vivre dans une joie partagée de lendemains de liberté. » Nous apprenons beaucoup de choses sur le compagnonnage entre Bernard Dimey (1931-1981) et Raoul de Godewarsvelde (1928-1977) sous la plume d’Annie Massy. « Les textes de Bernard Dimey chantés par Raoul de Godewarsvelde, synthétise l’écrivaine et professeur de lettres honoraire, offrent une photographie d’un instant particulier de la longue histoire du département du Nord : celle de la décennie 1967 à 1977, de la naissance des Capenoules [groupe de musique ch’ti aux chansons paillardes et grivoises], à la mort de son plus illustre chanteur ».

En dehors du dossier musical, diverses contributions rendent hommage à Joseph-Henri Louwyck (Haubourdin, 1886-Longjumeau, 1983), écrivain du Nord, lauréat en 1943 du grand prix de l’Académie française pour son roman « Danse pour ton ombre » (éditions Plon, 1939), dont l’histoire mêle aux humains des fées, des kelpies (créatures métamorphes légendaires) et des filles de la mer. Trois des neuf romans qu’il a publiés se situent dans sa région natale : La Dame au beffroi, dont l’action se déroule à Bergues, La Nouvelle Épopée, qui a pour cadre Fromelles et Haubourdin, et Tayeb, qui évoque la ville de Lille. « "Tayeb" est l’histoire - sans doute audacieuse pour l’époque - d’un mariage mixte entre un Kabyle immigré (le héros éponyme) et une Lilloise : Céline, explique Bernard Alluin. L’héroïne du livre est cette Lilloise dont le courage et la ténacité, qualités constitutives, selon Louwyck, du caractère flamand, vont donner à cette idylle problématique une issue heureuse. À travers l’histoire d’un couple, le romancier a souhaité composer un tableau de l’immigration maghrébine dans cette région industrielle que constituait encore à l’époque la Flandre française. »

En fin de compte, que peut souhaiter le lecteur ? Que la revue nord’ poursuive sa route pavée d’exigence et de curiosité : qu’elle demeure cet accompagnement idéal qui est le sien pour éclairer, comprendre et aimer toutes les facettes de la vie littéraire et artistique d’une région aussi attachante que méconnue.

- nord’, revue de critique et de création littéraires du Nord/Pas-de-Calais, n° 4, Mine et littérature, décembre 1984, 150 pages ; n° 9, Contes et légendes du Nord/Pas-de-Calais, juin 1987, 150 pages ; n° 71, Femmes écrivains - France du Nord et Belgique, juin 2018, 144 pages ; n° 72, Nord et chansons, décembre 2018, 150 pages ; éditée par la Société de littérature du Nord (SLN).

Varia : la France reste le premier producteur d’endives de la planète

« Cela fait finalement peu de temps que l’endive [Cichorium intybus Linné] tient à ce point le haut du pavé des chicorées à forcer. Tout commence vers 1850, lorsque M. Frans Bréziers, chef jardinier de la Société royale d’horticulture belge, découvre, par accident dit-on, le secret du forçage de cette chicorée Witloff (nom flamand). Il réussit à obtenir une pomme dense et serrée, bien différente des longues feuilles souples et dentelées des barbes de capucin, bien connues à l’époque. Pourtant, ces deux chicorées appartiennent à la même espèce, Cichorium intybus… à ne pas confondre avec celle des chicorées scarole et frisée, Cichorium endivia. Dans son berceau d’origine, en Belgique, comme dans le nord de la France, l’endive est d’ailleurs appelée chicon !

Après cette découverte, le succès est absolument fulgurant… et le secret bien gardé. Jusque dans les années 1870, l’endive est produite uniquement par les maraîchers des environs de Bruxelles. Avant que les agriculteurs franciliens ne la cultivent à leur tour à la fin du XIXe siècle, on importait de Belgique jusqu’à une tonne et demie d’endives par jour aux Halles de Paris ! La situation a bien changé : depuis les années 1960, la France est le premier producteur du monde devant la Belgique et les Pays-Bas. Notamment grâce à une obtention de l’Inrae [Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement], dans les années 1970, permettant un forçage plus rapide et plus maîtrisé, sans couverture de terre : ce fut l’explosion des variétés "Zoom F1", dont découle encore la très grande majorité de nos actuelles endives. Au passage, hélas, les autres Cichorium intybus, les italiennes ou l’originelle barbe de capucin, ont été un peu oubliées, alors qu’elles se prêtent aussi au forçage. »

Après cette découverte, le succès est absolument fulgurant… et le secret bien gardé. Jusque dans les années 1870, l’endive est produite uniquement par les maraîchers des environs de Bruxelles. Avant que les agriculteurs franciliens ne la cultivent à leur tour à la fin du XIXe siècle, on importait de Belgique jusqu’à une tonne et demie d’endives par jour aux Halles de Paris ! La situation a bien changé : depuis les années 1960, la France est le premier producteur du monde devant la Belgique et les Pays-Bas. Notamment grâce à une obtention de l’Inrae [Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement], dans les années 1970, permettant un forçage plus rapide et plus maîtrisé, sans couverture de terre : ce fut l’explosion des variétés "Zoom F1", dont découle encore la très grande majorité de nos actuelles endives. Au passage, hélas, les autres Cichorium intybus, les italiennes ou l’originelle barbe de capucin, ont été un peu oubliées, alors qu’elles se prêtent aussi au forçage. »

Extrait de l’étude de Xavier Mathias, « Endives et compagnie », issue de la revue « 4 Saisons », n° 242, mai-juin 2020, 100 pages, éditions Terre vivante.

Carnet : l’inégalité du savoir

En 1993, Octavio Paz (1914-1998) considérait avec un certain pessimisme le vide de la société de son temps, « à qui il manque un grand dessein ». « Si l’évolution actuelle se poursuit, prétendait le poète et diplomate mexicain, peut-être qu’un jour le monde sera partagé entre deux classes : les uns liront - la classe des puissants ; les autres regarderont la télévision. Alors, la démocratie par le bas instaurera l’inégalité le plus terrible, celle du savoir. »

Exotisme

Le poète et écrivain Alain Bosquet (1919-1998) se passionnait pour les écrits d’un médecin, écrivain et diplomate brésilien, João Guimarães Rosa (1908-1967). Il en louait l’exotisme de la pensée et de l’expression, soulignant parfois les décalages tendres et naïfs du prosateur. Ainsi, « Un gamin perdu dans une kermesse dit à un policier : "M’sieu l’agent, vous auriez pas vu un homme et une femme sans un p’tit garçon comme moi ?" ». Ou cette sentence : « L’autruche est une girafe, sauf que c’est un oiseau ».

(Mardi 28 juillet 2020)

|

Billet d’humeur

De drôles de zèbres !

Lorsqu’à l’automne 2019, au centre de recherche agricole de Nagakute, sur l’île de Honshu, au Japon, ils ont vu le résultat des expérimentations des scientifiques du centre et de l’université de Kyoto, les visiteurs ont été pour le moins interloqués avant de piquer des fous rires en cascades. Figurez-vous que six vaches domestiques à la robe noire leur étaient présentées diversement peintes de rayures blanches ou/et noires ! Des vaches-zèbres en quelque sorte qui ne perdaient pas une seconde leur flegme légendaire et leur meuglement sépulcral en une vêture si inhabituelle. Selon les chercheurs japonais, les vaches peintes avec des rayures de zèbres sont susceptibles de contrecarrer les piqûres ou morsures d’insectes. Les rayures noires et blanches perturberaient la vision des insectes et les empêcheraient de se fixer sur le corps des ruminants. La polarisation de la lumière est invoquée qui compliquerait le repérage de la cible, surtout si elle se déplace. Les vendeurs de matériel pour chevaux ont pris l’observation des chercheurs nippons très au sérieux qui proposent désormais des couvertures rayées pour les équidés constamment indisposés par les attaques des mouches, taons ou autres moustiques. Le « body painting » bovin s’accompagne d’une batterie de tests visant le comportement des bêtes : sont ainsi dénombrés les mouvements de la tête et des jambes, les battements des oreilles ou de la queue, les spasmes de la peau et comptabilisé le nombre d’insectes présents sur leur corps et leurs pattes. Ce sont surtout les mouches mordeuses ou piqueuses dont les scientifiques veulent réduire l’agressivité à la demande des éleveurs des races bovines très prisées au Japon, comme les Tajima, Matsusaka Ishi, Kobe et Omi. Car les diptères peuvent transmettre des maladies aux animaux d’élevage et réduire leur productivité. En 2012, des études américaines ont montré que l’unique activité de la mouche charbonneuse (Stomoxys calcitrans, Linné, 1758) pouvait causer une perte de productivité de 125 litres de lait et 26 kg de viande par vache et par année. Soit une perte annuelle de plus de 2 000 millions pour l’industrie bovine américaine. La stratégie chasse-mouches au pays du Soleil-Levant entend aussi réduire à défaut de supprimer le recours aux pesticides, pas toujours efficaces et polluants, dont on continue à peinturlurer les vaches allaitantes et les vaches laitières.

|

Lecture critique

Les Apocalypses d’hier à aujourd’hui

Signifiant étymologiquement révélation divine d’où ont dérivé les révélations faites à saint Jean l’Évangéliste dans l’île de Pathmos, l’apocalypse implique au gré d’une polysémie féconde la destruction totale de l’humanité. Longtemps, ainsi, les traditions religieuses et spirituelles ont annoncé sous ce vocable la fin de notre monde comme le prélude à la renaissance d’un autre monde. Nous en retrouvons l’idée prônée par les imaginaires contemporains. Coordonné par l’anthropologue danois Matthew Carey, le dossier « Apocalypses » de la revue « Terrain » (n° 71, printemps 2019) révèle diverses études au long cours qui ont approché les croyances de peuples préoccupés par le sinistre épilogue.

Signifiant étymologiquement révélation divine d’où ont dérivé les révélations faites à saint Jean l’Évangéliste dans l’île de Pathmos, l’apocalypse implique au gré d’une polysémie féconde la destruction totale de l’humanité. Longtemps, ainsi, les traditions religieuses et spirituelles ont annoncé sous ce vocable la fin de notre monde comme le prélude à la renaissance d’un autre monde. Nous en retrouvons l’idée prônée par les imaginaires contemporains. Coordonné par l’anthropologue danois Matthew Carey, le dossier « Apocalypses » de la revue « Terrain » (n° 71, printemps 2019) révèle diverses études au long cours qui ont approché les croyances de peuples préoccupés par le sinistre épilogue.

La curiosité suscitée par la contemplation des ruines antiques amène Alain Musset (Marseille, 1959) à évoquer l’influence déterminante exercée par l’architecte et graveur italien Jean-Baptiste Piranèse (1720-1778) sur l’architecte londonien John Soane (1753-1837) qui va jusqu’à dessiner ses créations en les imaginant d’abord comme des ruines ! Selon le géographe, « l’imaginaire des ruines s’exprime […] dans la contemplation morose des villes déchues qui ont incarné l’esprit de leur époque ». Chez les Indiens Totobiegosode de langue ayoreo (issus d’un groupe ethnique transnational rassemblant 6 000 membres au Paraguay), le futurisme apocalyptique excède les limites temporelles de la culture traditionnelle et du christianisme tandis que les spectres de la violence identifiés dans les denses forêts du Chaco sont parfois assimilés aux Cojnone, ou non-Ayoreo, autrement dit aux étrangers, « géants aux yeux bleus avides de chair ayoreo et à l’origine de ces souches coupées net d’arbres quebracho-colorado qu’ils trouvaient dans les vestiges de la forêt », une forêt dévastée par les bulldozers apocalyptiques des exploitants industriels. Chargé de recherches en sciences humaines de l’environnement à l’université d’Oslo, Hugo Reinert déplore la dégradation des prairies qui mutile le Sápmi, terre ancestrale du peuple sámi dans le grand Nord norvégien. Il rapporte à bon escient la protestation de la plasticienne Ánne Sara qui a empilé 400 crânes de rennes devant le Parlement à Oslo, afin de sensibiliser les tribuns et la population à la catastrophe que font courir la gouvernance pastorale et l’exploitation minière à l’antique élevage des rennes et à l’écosystème de la toundra. Pour Jean Chamel, post-doctorant du Fonds national suisse au Muséum national d’histoire naturelle (Paris), il n’est peut-être pas inutile de revenir sur les ambitions du New Age (courant de religiosité né aux États-Unis en 1970 qui prédisait l’entrée dans un nouvel âge de l’humanité, l’« ère du Verseau »), pour expliquer le succès du mouvement de la Transition (réseau « Transition Town »), courant impulsé depuis Totnes, en Angleterre, par Rob Hopkins et Naresh Giangrande. Les personnes ralliées à cette mouvance échangent des pratiques alternatives, dans les domaines éducatif, thérapeutique, alimentaire et spirituel. « Bien que le New Age ne soit revendiqué par aucun pratiquant, estime Jean Chalmel, revenir sur son histoire permet de mieux saisir le catastrophisme des écologistes du réseau et la dimension spirituelle dont ils se réclament. » Intitulée « Demain y aura-t-il un monde ? », la contribution de Giordana Charuty, de l’École pratique des hautes études, revient sur les calculs d’un ancien calendrier maya qui avaient fixé au pied des Pyrénées audoises, le 21 décembre 2012, un cataclysme qui n’épargnerait que ceux qui se rassembleraient au faîte du pic de Bugarach. « On connaît la genèse de cette référence "maya" depuis les années 1960, explique l’anthropologue, à travers la rencontre entre les mouvements néo-indiens du Mexique, le tourisme mystique international et les pratiquants des nouvelles spiritualités occidentales. Mais elle a une origine plus ancienne, et plus érudite, liée à la fascination produite par la découverte archéologique des grands temples aztèques sur ces mêmes écrivains d’avant-garde qu’Ernesto De Martino rangeait dans la "littérature de la crise" et qui incarnent dans les années 1920-1930 une sorte de prophétisme littéraire, où s’entrecroisent un orientalisme savant et une contre-culture élitiste. » L’enquête de l’anthropologue Sophie Houdart (CNRS) et de la cinéaste Mélanie Pavy (université Paris Sciences et Lettres-Fémis/École normale supérieure de Paris) donne froid dans le dos. En mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9, au large des côtes de Tôhoku, au Japon, a déclenché un tsunami qui a causé plus de 18 000 morts et disparus et engendré un accident nucléaire de niveau 7. La vallée de Tôwa (préfecture de Fukushima) à une cinquantaine de kilomètres de la centrale nucléaire éponyme n’a pas été jugée suffisamment contaminée pour qu’une évacuation complète de la population soit envisagée. Les enquêtrices ont collecté les témoignages de certains résidents qui sont donc restés sur place, cruellement meurtris mais apparemment inconscients ou peu soucieux des invisibles conséquences de la catastrophe nucléaire. Peu de gens prévoient de revenir chez eux : « Environ 10 %, avait dit M. Ôno. Les plus âgés, ceux qui ne craignent pas les conséquences, dans trente ans, des radionucléides sur leur santé et qui veulent continuer à prendre soin du paysage. » La prolifération de la technologie avec des machines de plus en plus intelligentes peut-elle conduire à la propre extinction de l’homme ? se demande Emmanuel Grimaud en se référant aux théories de Vernor Vinge (1944), écrivain de science-fiction américain. « Dans la vallée du Silicium (Silicon Valley), observe l’anthropologue (chargé de recherche au CNRS), scientifiques, écrivains de science-fiction et futurologues se livrent à un trafic spéculatif incessant qui brouille le vieux partage entre science et fiction. Vinge a fait toute sa carrière comme mathématicien et professeur d’informatique à San Diego, alimentant l’imagination de ses collègues par des romans qui relèvent plutôt du "space opera" et que la singularité, la plus connue de ses spéculations, oriente en grande partie. […] Vinge désire la singularité, mais une singularité plus humaine. Il faudrait tout faire pour humaniser la technologie conçue comme foncièrement inhumaine. Son raisonnement scinde cette théorie en deux. La première est invivable et hostile, l’autre se veut épanouissante. La première déresponsabilise les humains en déshumanisant la technologie, la seconde les rend maîtres de leur destin en n’en faisant non pas les victimes, mais les pilotes de la catastrophe annoncée. » La singularité vingéenne n’est pas sauve de paradoxes et d’ambiguïtés. Quant aux extrapolations du romancier, elles impriment la même ambivalence chez le lecteur, soit elles relèvent du rêve pour certains, soit elles relèvent du cauchemar pour d’autres.

- Revue « Terrain », sur le thème « Apocalypses », coordination scientifique de Matthew Carey (maître de conférences en anthropologie à l’université de Copenhague), n° 71, printemps 2019, fondation de la Maison des sciences de l’homme, 232 pages.

Portrait

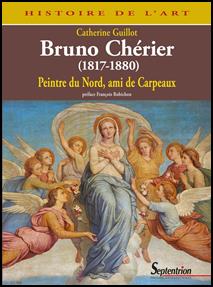

Bruno Chérier, peintre du Nord et ami de Carpeaux

N’en déplaise à la postérité, injustement oublieuse à son endroit, Bruno Chérier (Valenciennes, 10 août 1817-Paris, 17 décembre 1880) a bien mérité de l’Athènes du Nord, cette ville de Valenciennes, berceau des muses, où sont nés trois artistes de grand format : le peintre, sculpteur et enlumineur André Beauneveu (1335-1402), le peintre Antoine Watteau (1684-1721), ainsi que le sculpteur, peintre et dessinateur Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). La vie et les carrières de Carpeaux et de Chérier s’interpénètrent pratiquement jusqu’à la mort du plus jeune en 1875. Les deux hommes sont liés de diverses façons de sorte que leur relation s’est très tôt muée en une amitié durable. Carpeaux est le fils d’un maçon et d’une dentellière ; le père de Chérier tient une échoppe de cordonnier. Ils collaborent à des chantiers communs, échangent constamment sur la pratique de leurs disciplines et s’épaulent à une époque où l’activité des artistes reste largement tributaire des commandes publiques. Élève de Rude, l’auteur de La Marseillaise pour l’arc de triomphe de l’Étoile, était considéré par Auguste Rodin comme le meilleur portraitiste du XIXe siècle : il a d’ailleurs laissé une série de portraits de Chérier, aussi bien dessinés, peints que sculptés.

N’en déplaise à la postérité, injustement oublieuse à son endroit, Bruno Chérier (Valenciennes, 10 août 1817-Paris, 17 décembre 1880) a bien mérité de l’Athènes du Nord, cette ville de Valenciennes, berceau des muses, où sont nés trois artistes de grand format : le peintre, sculpteur et enlumineur André Beauneveu (1335-1402), le peintre Antoine Watteau (1684-1721), ainsi que le sculpteur, peintre et dessinateur Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). La vie et les carrières de Carpeaux et de Chérier s’interpénètrent pratiquement jusqu’à la mort du plus jeune en 1875. Les deux hommes sont liés de diverses façons de sorte que leur relation s’est très tôt muée en une amitié durable. Carpeaux est le fils d’un maçon et d’une dentellière ; le père de Chérier tient une échoppe de cordonnier. Ils collaborent à des chantiers communs, échangent constamment sur la pratique de leurs disciplines et s’épaulent à une époque où l’activité des artistes reste largement tributaire des commandes publiques. Élève de Rude, l’auteur de La Marseillaise pour l’arc de triomphe de l’Étoile, était considéré par Auguste Rodin comme le meilleur portraitiste du XIXe siècle : il a d’ailleurs laissé une série de portraits de Chérier, aussi bien dessinés, peints que sculptés.

Une amitié et deux destins différents

« J.-B. Carpeaux associe son ami à ses projets, rapporte Catherine Guillot, conservateur en chef du patrimoine, dans la monographie qu’elle consacre à Bruno Chérier ; il écrit en effet en mai 1853 : "Patience, et nous irons ensemble puiser dans cette belle Italie tous les secrets de l’art ; nous irons nous inspirer de l’immortelle école de nos grands maîtres. C’est là que nous serons dédommagés des privations que le sort est venu nous imposer. C’est là que des cœurs comme les nôtres auraient dû naître". » Selon C. Guillot, l’analyse des liens amicaux et des échanges artistiques entre les deux hommes projette deux figures distinctes : « Sans véritablement se tourner vers l’éclectisme, Carpeaux et Chérier se situent encore comme les héritiers des deux grands courants qui animent le XIXe siècle : Carpeaux s’inscrit dans la filiation de Delacroix et du romantisme, contrairement à Chérier qui se situe dans la lignée d’Ingres et de ses élèves Flandrin, Périn et Picot. Carpeaux peut être placé sous le signe de la nature, du mouvement et du génie inventif, Chérier de la ligne, de la probité un peu sèche de l’artiste dépourvu du génie de l’invention, malgré quelques belles réalisations. »

Peintre d’histoire et portraitiste

Élève sporadique des écoles académiques de Valenciennes dès l’âge de 16 ans, Bruno Chérier poursuit sa formation à l’École des beaux-arts de Paris grâce à une bourse de sa ville natale. Il y fréquente assidument les ateliers d’Alphonse Henri Périn (1798-1874) dès 1837, de Victor Orsel (1795-1850) en 1839, et de François Édouard Picot (1786-1868) de 1839 à 1943. A. H. Périn lui donne l’occasion de fourbir ses armes sur le chantier de Notre-Dame de Lorette : ouvrier décorateur, il intervient sur la peinture des ornements encadrant des médaillons dans une chapelle du site de pèlerinage établi à Ablain-Saint-Nazaire, près de Lens (Pas-de-Calais). À Valenciennes et à Paris, il reçoit les conseils éclairés du peintre Abel de Pujol (1785-1861), Valenciennois et prix de Rome en 1811. Les convictions profondes du peintre déterminent son implication, tout au long de sa carrière, dans l’art religieux. Peintre d’histoire, il réalise ainsi de nombreux vitraux, décors et sculptures pour des églises du Nord et du Pas-de-Calais (Saint-Martin de Monchy-le-Preux et Notre-Dame des Anges à Tourcoing). Pourtant, entre 1843 et 1846, il exerce principalement une activité de portraitiste à Valenciennes, portraits de familiers ou de la bourgeoisie locale (Le marquis de Cernay, seigneur de Raismes ; Portrait de Jean-Baptiste Foucart). Il satisfait de la même façon à la commande de peintures, tel le cycle de seize tableaux dans la nef de Notre-Dame de Grâce à Loos. Des échecs répétés au prix de Rome en 1842 et dans les salons parisiens, entre 1849 et 1852, l’inclinent à solliciter le poste de professeur à l’école communale de dessin de Tourcoing, une fonction assumée de 1852 à 1865. Archange Bodin (1838-1902), Cornil Casimir Lespillez et Louis Leblanc comptent parmi ses élèves les plus brillants : A. Bodin deviendra l’exécuteur testamentaire de son mentor.

La présente monographie, « Bruno Chérier (1817-1880), peintre du Nord, ami de Carpeaux », comble assurément un vide dans la connaissance du peintre. Elle révèle de surcroît un milieu étonnamment riche, celui de la métropole lilloise encore mal connu, comparativement à d’autres écoles comme l’école lyonnaise ; elle apporte en outre de précieux enseignements sur l’art religieux à Lille dans la seconde moitié du XIXe siècle.

- Bruno Chérier (1817-1880), peintre du Nord, ami de Carpeaux, par Catherine Guillot, Presses universitaires du Septentrion, 110 pages, 2010.

Varia : le street art et le graffiti en un atlas