Les Papiers collés

de Claude Darras

Printemps 2023

Carnet : Réception élyséenne

Queue (leu-leu) pour visiter quelques pièces de ce magasin d’antiquités qu’est l’Élysée. Le Président et Madame reçoivent. En sortant, une vieille dame, en larmes républicaines : « Il m’a touché la main. » Quel dommage, tout de même, que Dieu soit mort.

(Georges Perros, « Télé-notes 3, 1977 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)

La Loire séculaire

La Loire, une riche écharpe ! À vrai dire riche et du ciel et des siècles ! Lundi 5 avril 1999.

(Jules Mougin, « 1912 : toutes les boîtes aux lettres sont peintes en bleu ciel », Travers 53, Philippe Marchal éditeur, 1999)

Le monopole du temps

Désormais, l’État peut à sa guise avancer ou reculer nos horloges. Autrefois, au XVIe siècle, il fallait au moins un pape pour supprimer d’un trait de plume dix jours de notre calendrier.

Jeu de cartes

La vie redistribue les cartes. Sans joker parfois.

La lecture chez les ados

Dans son édition du mardi 31 mai, le quotidien Le Monde (que je lis depuis l’âge de 17 ans) évoque la lecture chez les jeunes. Selon le journaliste Charles de Laubier, nombre d’adolescents basculent dans la lecture après avoir entendu parler d’un roman sur les réseaux sociaux. Et les maisons d’édition rivalisent d’ingéniosité pour s’adapter aux nouvelles habitudes des ados et à leurs goûts. La télévision reste un des médias appropriés pour éveiller, en profondeur, le goût durable de l’écrit. Je ne suis assurément pas le seul à en douter : la lecture est suscitée par l’éducation, et non par la promotion.

(Jeudi 19 janvier 2023)

|

Billet d’humeur

La terre est bleue comme une orange

En 1929, Paul Eluard (1895-1952) perd sa muse, Helena Dimitrovnie Diakonova, dite Gala, qui l’a quitté pour le peintre catalan Salvador Dali. Rencontrée en 1912 au sanatorium de Clavadel, en Suisse, elle est la fille d’un avocat russe. Ils se marient en 1917. Après leur rupture, il reconstruit sa vie avec une comédienne de music-hall et du théâtre populaire alsacien, Maria Benz, alias Nush, qui devient sa seconde épouse en 1934. Avant cette nouvelle relation amoureuse, le poète a connu une période tourmentée et recluse à Paris. En janvier 1929, une rechute pulmonaire le contraint à passer quinze mois dans un sanatorium d’Arosa, au cœur des Alpes suisses. Durant ces années de crise (1927-1929), il écrit « l’Amour la poésie », assurément son recueil le plus noir et le plus éclatant, qui va du cauchemar le plus atroce à l’exaltation amoureuse la plus démonstrative. Dans la séquence de poèmes intitulée « Premièrement », un érotisme onirique imprègne quelques-uns des plus beaux poèmes d’amour du XXe siècle où figure sans doute le vers le plus célèbre du poète : « La terre est bleue comme une orange ». Publié en mars 1929 aux éditions Gallimard, le recueil « l’Amour la poésie » ne sera édité qu’à 806 exemplaires. Au-delà de la distorsion sémantique, ce vers sublime se donne à lire et à entendre de la plus belle des façons comme l’alliance rêvée entre l’homme et le monde sensible. La beauté pure de son chant nous laisse au cœur des images intimes qui paraissent nous habiter depuis l’enfance. Durant l’Occupation de la capitale par l’armée nazie, le peintre et écrivain Serge Rezvani (Téhéran, 1928) rencontre à Montparnasse le poète qui réalisera avec lui un livre précieux, « Elle se fit élever un palais » (1946), constitué du texte éponyme d’Eluard et des gravures sur bois de Rezvani formé à l’académie de la Grande-Chaumière. À chacune de leurs rencontres, l’aîné apporte à son jeune ami de quoi se nourrir. « Une fois, raconte Serge Rezvani dans son ouvrage « Beauté j’écris ton nom » (2022), il m’avait très gentiment épluché une orange. Une o-ran-ge ! En ces temps de pénurie, il n’y avait pas de fruit plus rare qu’une orange. Et, à mesure qu’il m’en tendait les quartiers, sans que j’en comprenne la raison, Eluard avait évoqué l’un de ses vers les plus célèbres - que bien sûr je ne pouvais pas connaître : La Terre est bleue comme une orange. Et pendant que je continuais de savourer ce fruit qui me rappelait Saint-Paul-de-Vence, avec une malice amusée le poète me livra l’origine de cette image visionnaire, devenue banale à force d’être citée par tous les astronautes. Alors qu’il s’était absenté de chez lui pendant quelque temps, au retour il avait trouvé dans un compotier, oubliées, quelques oranges - bleues de moisissure. C’était si évident de simplicité que je restai indifférent à ce qui m’avait semblé banal. La beauté de cette image ne s’était pas imposée à moi ! Je ne la méritais pas encore. »

|

Lecture critique

Quand les fleurs se racontent…

À l’ère de la génétique moléculaire et des organismes génétiquement modifiés, Sylvie Lagorce (née en 1948) a mille fois raison d’utiliser l’histoire pour susciter ou conforter l’intérêt de ses lecteurs pour la science botanique. Dans l’ouvrage « Les fleurs se racontent », elle explore les chemins insoupçonnés qui ont conduit à la découverte et à l’appellation des plus jolis des végétaux, les espèces florales. On connaît généralement la genèse de chaque fleur, une histoire où se donnent rendez-vous la mythologie et la chanson, la littérature et l’exotisme, la poésie et l’exploration, la science et la fantaisie, l’anecdote et la politique.  Les sources florales sont parfois lointaines. Ainsi, cinq cents ans avant l’ère chrétienne, Confucius avait surnommé le chrysanthème « gloire de l’automne ». Chez nous, la « marguerite des morts » chantée par Georges Brassens ne date que de la fin de la Grande Guerre : « Lorsqu’il y eut pénurie de fleurs pour orner, sur injonction de Clemenceau, les tombes des millions de victimes le jour des morts, rappelle l’auteure. La démarche rangea du jour au lendemain ces belles fleurs rondes aux couleurs chatoyantes dans la catégorie des symboles de la Toussaint. » Une poésie suave distingue le propos des naturalistes japonais quand ils qualifient le camélia de Tempête de neige parfumée, Chemin de la grande porte, Faucon blanc ou Lumière de perle. L’écrivain et journaliste souligne le goût pour le Japon et les fleurs de Pierre Loti qui explique dans « Japonaiseries d’automne », que le Tombeau des Samouraïs, texte issu de ce recueil de nouvelles, est « un lieu sacré où reposent les corps de 47 samouraïs qui se suicidèrent pour venger l’honneur de l’un des leurs : "À côté de la fontaine défendue, il y a des arbres nains aux feuillages délicats d’un vert aussi beau que celui des mousses, et un grand camélia sauvage qui étale à profusion ses fleurs simples, semblables à des églantines roses". » Au chapitre du dahlia est évoqué « Le Dahlia bleu », un ballet de Marius Petipa qui narre l’histoire d’un jardinier qui oublia sa fiancée en voyant éclore un dahlia bleu sur ses plates-bandes : les horticulteurs vous diront que cette plante mexicaine existe dans toutes les couleurs sauf le bleu et le noir. Le continent austral paraît être le berceau des mimosas du genre Acacia. Outre que leur bois sert à fabriquer le boomerang, ils se seraient développés il y a 35 millions d’années. Originaire des côtes méditerranéennes, l’œillet est le symbole de la révolution portugaise qui marqua la chute de la dictature de António de Oliveira Salazar le 25 avril 1974. L’initiative est due à l’employée d’un restaurant lisboète qui fêtait ce jour-là l’anniversaire de son ouverture. Compte tenu de la situation tendue, le restaurateur décida de fermer l’établissement et la serveuse revint chez elle avec les œillets, rouges, promis aux convives. Elle les donna en chemin aux militaires rebelles qui en glissèrent la tige dans le canon de leurs fusils. Dans son ouvrage très joliment illustré, Sylvie Lagorce attribue à Thibaud de Champagne, de retour de croisade, l’implantation d’une rose également rouge à Provins à laquelle fut voué un véritable culte. Au XIIIe siècle, les pétales de roses séchés de Provins étaient expédiés dans toute l’Europe pour épicer les mets les plus variés : la ville de Seine-et-Marne est ainsi devenue la capitale de la confiserie à la rose. L’ouvrage nous révèle que le tournesol a la capacité rare de pomper les minéraux, grâce à ses racines qui descendent jusqu’à dix mètres. Le végétal s’approprie l’azote résiduel laissé par la culture de certaines plantes et il contribue du même coup à limiter la pollution des eaux souterraines et des cours d’eau. Il a d’ailleurs été utilisé avec succès dans la région de Chicago pour dépolluer des sols contaminés par le plomb. Les sources florales sont parfois lointaines. Ainsi, cinq cents ans avant l’ère chrétienne, Confucius avait surnommé le chrysanthème « gloire de l’automne ». Chez nous, la « marguerite des morts » chantée par Georges Brassens ne date que de la fin de la Grande Guerre : « Lorsqu’il y eut pénurie de fleurs pour orner, sur injonction de Clemenceau, les tombes des millions de victimes le jour des morts, rappelle l’auteure. La démarche rangea du jour au lendemain ces belles fleurs rondes aux couleurs chatoyantes dans la catégorie des symboles de la Toussaint. » Une poésie suave distingue le propos des naturalistes japonais quand ils qualifient le camélia de Tempête de neige parfumée, Chemin de la grande porte, Faucon blanc ou Lumière de perle. L’écrivain et journaliste souligne le goût pour le Japon et les fleurs de Pierre Loti qui explique dans « Japonaiseries d’automne », que le Tombeau des Samouraïs, texte issu de ce recueil de nouvelles, est « un lieu sacré où reposent les corps de 47 samouraïs qui se suicidèrent pour venger l’honneur de l’un des leurs : "À côté de la fontaine défendue, il y a des arbres nains aux feuillages délicats d’un vert aussi beau que celui des mousses, et un grand camélia sauvage qui étale à profusion ses fleurs simples, semblables à des églantines roses". » Au chapitre du dahlia est évoqué « Le Dahlia bleu », un ballet de Marius Petipa qui narre l’histoire d’un jardinier qui oublia sa fiancée en voyant éclore un dahlia bleu sur ses plates-bandes : les horticulteurs vous diront que cette plante mexicaine existe dans toutes les couleurs sauf le bleu et le noir. Le continent austral paraît être le berceau des mimosas du genre Acacia. Outre que leur bois sert à fabriquer le boomerang, ils se seraient développés il y a 35 millions d’années. Originaire des côtes méditerranéennes, l’œillet est le symbole de la révolution portugaise qui marqua la chute de la dictature de António de Oliveira Salazar le 25 avril 1974. L’initiative est due à l’employée d’un restaurant lisboète qui fêtait ce jour-là l’anniversaire de son ouverture. Compte tenu de la situation tendue, le restaurateur décida de fermer l’établissement et la serveuse revint chez elle avec les œillets, rouges, promis aux convives. Elle les donna en chemin aux militaires rebelles qui en glissèrent la tige dans le canon de leurs fusils. Dans son ouvrage très joliment illustré, Sylvie Lagorce attribue à Thibaud de Champagne, de retour de croisade, l’implantation d’une rose également rouge à Provins à laquelle fut voué un véritable culte. Au XIIIe siècle, les pétales de roses séchés de Provins étaient expédiés dans toute l’Europe pour épicer les mets les plus variés : la ville de Seine-et-Marne est ainsi devenue la capitale de la confiserie à la rose. L’ouvrage nous révèle que le tournesol a la capacité rare de pomper les minéraux, grâce à ses racines qui descendent jusqu’à dix mètres. Le végétal s’approprie l’azote résiduel laissé par la culture de certaines plantes et il contribue du même coup à limiter la pollution des eaux souterraines et des cours d’eau. Il a d’ailleurs été utilisé avec succès dans la région de Chicago pour dépolluer des sols contaminés par le plomb.

Ces quinze portraits de fleurs nous apprennent beaucoup, ils promettent autant d’invitations au voyage dans le temps, le rêve et la biodiversité. On se surprend à aspirer les odeurs des pousses vertes, celle des essences légères que diffuse la sève montante ou les vapeurs de pollen et de miel qui flottent au printemps au-dessus des parterres floraux.

- Les fleurs se racontent, par Sylvie Lagorce, Artémis éditions, 144 pages, 2022.

Lectures complémentaires :

- Histoires de fleurs - Les plus jolies fleurs du jardin, par Michel Cointat, éditions L’Harmattan, 154 pages, 2002 ;

- Les Noms des fleurs trouvés par la méthode simple, par Gaston Bonnier, Librairie générale de l’Enseignement, 338 pages, 1947.

Portrait

Edmond Jaloux, un maître de la prose moderne

Romancier inventif et critique exigeant, Edmond Jaloux répond précocement à la vocation littéraire en se manifestant auprès de ses pairs en compagnie de Francis de Miomandre (1880-1959) et Auguste Gilbert de Voisins (1877-1939). Liés à un groupe de littérateurs et de lettrés, les trois amis forment à Marseille l’épicentre du comité de rédaction de la revue Méditerranée et de celle qui lui succède, Le Feu, dont les livraisons séduisent des écrivains déjà consacrés parmi lesquels André Gide. Né à Marseille le 19 juin 1878, mort à Lutry, près de Lausanne, le 15 août 1949, Edmond Jaloux publie à 18 ans à compte d’auteur son premier recueil de poèmes, « Une âme d’automne ». La publication est précédée de nombreux articles et critiques parus dans des journaux de province comme de Paris. Vers 1900, la dissolution du groupe d’intellectuels marseillais, d’origine ou d’adoption, l’amène à s’établir dans la capitale où il mène de front une activité de romancier et une tache de critique. En 1909, il reçoit le prix Fémina pour son roman « Le reste est silence ». Il épouse en 1916, pendant les hostilités, Germaine Koïré, marseillaise d’ascendance caucasienne, qui lui fait connaître la Suisse et Lausanne où elle a été éduquée.

Académicien au fauteuil de Voltaire

L’Académie française lui décerne son grand prix de littérature en 1920 pour l’ensemble de son œuvre. Le cénacle des Immortels l’accueille en 1936 au fauteuil de Paul Bourget, le fauteuil n° 33 qui fut aussi celui de Voltaire. Fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de 1918 à 1921,  son influence littéraire en qualité de critique l’amène à renouer avec sa passion en quittant la fonction publique pour devenir directeur de collection littéraire chez trois éditeurs, Stock en 1924, Grasset de 1923 à 1926 et Émile-Paul de 1924 à 1929. Outre plusieurs périodiques d’importance (dont Le Mercure de France, Excelsior et Le Temps) auxquels il collabore, ses feuilletons hebdomadaires aux Nouvelles littéraires, sous le titre L’esprit des livres (soit plus de huit cents articles en seize ans et demi, de 1923 à 1940 !), lui valent d’être considéré comme un des maîtres de la critique en France à l’égal d’Albert Thibaudet, un des piliers de la NRF (Nouvelle Revue française). La pertinence de ses analyses et une évidente prescience lui permettent de reconnaître, avant beaucoup d’autres spécialistes, le talent, voire le génie, d’Élémir Bourges, André Gide, François Mauriac, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke et Paul Valéry. Avec un égal enthousiasme, il veille à introduire en France des littératures étrangères, plus spécialement des écrivains et romanciers européens et américains. Pendant la guerre de 1939-1945, le couple réside sur les rives du lac Léman, à Lausanne où l’écrivain vivra ses dix dernières années. son influence littéraire en qualité de critique l’amène à renouer avec sa passion en quittant la fonction publique pour devenir directeur de collection littéraire chez trois éditeurs, Stock en 1924, Grasset de 1923 à 1926 et Émile-Paul de 1924 à 1929. Outre plusieurs périodiques d’importance (dont Le Mercure de France, Excelsior et Le Temps) auxquels il collabore, ses feuilletons hebdomadaires aux Nouvelles littéraires, sous le titre L’esprit des livres (soit plus de huit cents articles en seize ans et demi, de 1923 à 1940 !), lui valent d’être considéré comme un des maîtres de la critique en France à l’égal d’Albert Thibaudet, un des piliers de la NRF (Nouvelle Revue française). La pertinence de ses analyses et une évidente prescience lui permettent de reconnaître, avant beaucoup d’autres spécialistes, le talent, voire le génie, d’Élémir Bourges, André Gide, François Mauriac, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke et Paul Valéry. Avec un égal enthousiasme, il veille à introduire en France des littératures étrangères, plus spécialement des écrivains et romanciers européens et américains. Pendant la guerre de 1939-1945, le couple réside sur les rives du lac Léman, à Lausanne où l’écrivain vivra ses dix dernières années.

Un bel hommage à la cité natale

Auteur remarqué des monographies de Rainer Maria Rilke en 1927 et de Goethe en 1949, Il revendique la généalogie d’Henri de Régnier, affiche un certain dandysme, condamne le vulgaire et défend une fantaisie aussi poétique qu’ironique. Au nombre de la cinquantaine de ses romans et essais, sans compter les recueils de nouvelles, quatre œuvres méritent une place de choix au sein du patrimoine littéraire français, « Le reste est silence » (1909), « Fumée dans la campagne » (1918), « Le Pouvoir des choses » (1942) et « Essences » (1944), son livre posthume de pensées et maximes qui révèle un moraliste clairvoyant et un psychologue lucide. « Le Pouvoir des choses » se déroule à Marseille, sa ville natale (il l’a habitée trente-six ans) dont il restitue avec une acuité et un réalisme rares la vie et le tempérament des habitants. « Les Marseillais, écrit-il dans un autre livre sobrement intitulé "Marseille" (1926), semblent vivre une vie de flânerie et de pêche, analogue, je pense, à celle que l’on menait autrefois dans certaines bourgades grecques du bord de l’eau, et peut-être à Paestum et à Capri. Des capitaines marins, des employés en retraite habitent là, dans des maisonnettes italiennes qu’ombrage parfois un palmier mal chevelu. Dans d’autres demeures, des femmes qui n’ont jamais été mariées vivent, comme si elles l’étaient, avec des époux qui se renouvellent à des époques irrégulières, parce que la Méditerranée qui n’a pas de marée ne peut pas régler la vie marseillaise comme d’autres mers règlent d’autres existences. » « Ces derniers romantiques que Ricard [le peintre Gustave Ricard, 1823-1873] a vus et qu’il a peints, ne croyez pas que la race en soit perdue, signale-t-il avec finesse dans le même opus. Vous en trouverez encore, à Marseille comme à Aix, à Avignon comme à Sisteron,  mais, si vous ne les devinez pas, ne croyez pas qu’ils vous feront leurs confidences. Pas d’êtres plus secrets que ces bavards ; dans ce pays où l’on parle si volontiers, personne ne fait ses confessions. Et la nature n’y est pas familière. » Les quais de la Joliette lui fournissent l’exotisme de voyages extraordinaires : « En attendant de voir les contrées inconnues dont je rêvais, raconte-t-il, j’en accumulais les souvenirs imaginaires : tantôt des fruits bizarres dans une carapace granuleuse : tantôt des coquillages ou des hippocampes ; parfois même un colibri empaillé ou la dent d’un poisson-scie. Je n’étais pas bien sûr que ces objets hétéroclites vinssent des pays lointains que j’ignorais. J’étais, je pense, porté à croire qu’on les ramassait tout naturellement dans cet empire énorme de la Joliette, où l’on trouvait de tout, qui contenait tous les produits du monde et où l’on débarquait parfois des panthères vivantes et des serpents plus savants encore que celui du Paradis. » Quelle acuité, quelle perspicacité, quelle subtilité, quelle malice dans la description et l’analyse de la cité phocéenne ! André Maurois considérait l’écrivain marseillais tel un styliste, un maître de la prose moderne : « Évoquez la sagesse d'un philosophe chinois, comme Confucius ou Lao-Tseu ; ajoutez la poésie mélancolique d'un Jean-Paul ou d'un Rilke, le tremblement lumineux d'une Rosamonde Lehmann ou d'une Virginia Woolf ; puis corrigez ce que ce mélange aura de trop irréel par quelques traits vigoureux de sensualité méditerranéenne ; et vous aurez à peu près composé un Edmond Jaloux synthétique. » mais, si vous ne les devinez pas, ne croyez pas qu’ils vous feront leurs confidences. Pas d’êtres plus secrets que ces bavards ; dans ce pays où l’on parle si volontiers, personne ne fait ses confessions. Et la nature n’y est pas familière. » Les quais de la Joliette lui fournissent l’exotisme de voyages extraordinaires : « En attendant de voir les contrées inconnues dont je rêvais, raconte-t-il, j’en accumulais les souvenirs imaginaires : tantôt des fruits bizarres dans une carapace granuleuse : tantôt des coquillages ou des hippocampes ; parfois même un colibri empaillé ou la dent d’un poisson-scie. Je n’étais pas bien sûr que ces objets hétéroclites vinssent des pays lointains que j’ignorais. J’étais, je pense, porté à croire qu’on les ramassait tout naturellement dans cet empire énorme de la Joliette, où l’on trouvait de tout, qui contenait tous les produits du monde et où l’on débarquait parfois des panthères vivantes et des serpents plus savants encore que celui du Paradis. » Quelle acuité, quelle perspicacité, quelle subtilité, quelle malice dans la description et l’analyse de la cité phocéenne ! André Maurois considérait l’écrivain marseillais tel un styliste, un maître de la prose moderne : « Évoquez la sagesse d'un philosophe chinois, comme Confucius ou Lao-Tseu ; ajoutez la poésie mélancolique d'un Jean-Paul ou d'un Rilke, le tremblement lumineux d'une Rosamonde Lehmann ou d'une Virginia Woolf ; puis corrigez ce que ce mélange aura de trop irréel par quelques traits vigoureux de sensualité méditerranéenne ; et vous aurez à peu près composé un Edmond Jaloux synthétique. »

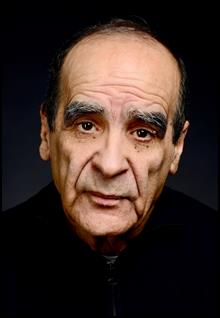

Edmond Jaloux © Photo X, droits réservés

- Marseille, par Edmond Jaloux, avec une eau-forte d’Edmond Céria en frontispice, éditions Émile-Paul Frères, collection « Portrait de la France », 94 pages, 1926.

- Dictionnaire des Marseillais, de l’académie de Marseille, sous la direction de Jean Chélini, Félix Reynaud et Madeleine Villard, notice de Raymond Collier, 368 pages, 2001.

Varia : le socialisme paysan selon Alexandre Chayanov

« Curieusement, c’est moins dans les œuvres économiques d’Alexandre Chayanov (1888-1937) que dans une œuvre de fiction « didactique », écrite en 1920, que l’on trouvera la meilleure illustration de son socialisme coopérativiste paysan. Le voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne présente en effet les aventures d’Ivan Kremnev (également pseudonyme de l’auteur lors de l’écriture de ce roman), transporté de l’an 1921, en pleine agitation bolchevik, jusqu’en 1984, où il découvre une Russie absolument bouleversée dans laquelle le socialisme prolétarien a disparu depuis très longtemps, laissant la place à un éden paysan. Dans ce monde rêvé, il n’y a plus de grandes villes, et l’agriculture prime sur l’industrie. Le développement technique est peu prégnant dans cette utopie paysanne. Le rôle de l’État, s’il est important, consiste néanmoins à organiser son propre effacement, et l’économie coopérativiste représente le choix majoritaire pour organiser la production et la distribution des biens et des services. « Curieusement, c’est moins dans les œuvres économiques d’Alexandre Chayanov (1888-1937) que dans une œuvre de fiction « didactique », écrite en 1920, que l’on trouvera la meilleure illustration de son socialisme coopérativiste paysan. Le voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne présente en effet les aventures d’Ivan Kremnev (également pseudonyme de l’auteur lors de l’écriture de ce roman), transporté de l’an 1921, en pleine agitation bolchevik, jusqu’en 1984, où il découvre une Russie absolument bouleversée dans laquelle le socialisme prolétarien a disparu depuis très longtemps, laissant la place à un éden paysan. Dans ce monde rêvé, il n’y a plus de grandes villes, et l’agriculture prime sur l’industrie. Le développement technique est peu prégnant dans cette utopie paysanne. Le rôle de l’État, s’il est important, consiste néanmoins à organiser son propre effacement, et l’économie coopérativiste représente le choix majoritaire pour organiser la production et la distribution des biens et des services.

Chayanov n’était donc décidément pas un économiste ordinaire. En définitive, par ses aspects utopiques, sa pensée se prête aisément à des reprises et des prolongements, comme en témoigne l’utopie « rustique » rédigée en 1979 par le sociologue de la paysannerie Henri Mendras, intitulée Voyage au pays de l’utopie rustique. Il convient néanmoins d’être prudent. Si, au début des années 1920, Chayanov rêvait de l’effondrement du socialisme productiviste, il n’en allait déjà plus de même dans une autre utopie futuriste publiée en 1928 sur les Possibilités de l’agriculture, où il spéculait sur une agriculture industrielle, hors sol, servant des humains augmentés par la technique. […]

Dans un monde qui compte encore près de trois milliards de ruraux dont à peu près un milliard persistent à cultiver la terre à la houe, chaque fois que des paysans s’organisent pour sauver leur mode de vie particulier, leur milieu de vie associé et la santé de la terre qu’ils ont en garde (santé dont la microbiologie des sols indique qu’elle est de plus en plus déclinante sous le coup de l’acharnement productiviste), ils se rassemblent de fait autour de la sagesse hétérodoxe de Chayanov, qui se plaisait à citer ce passage des Proverbes pour illustrer le fait que l’autolimitation est une vertu aussi vieille que le monde : « Celui qui travaille travaille pour lui, car sa bouche l’y incite ». […]

La redécouverte de l’économiste russe s’impose aussi si l’on s’intéresse aux différentes formes d’économie, au sens des divers moyens d’assurer la subsistance. L’esprit de Chayanov est ainsi très présent dans toutes les activités relevant de l’économie informelle, celle qui s’effectue en dehors des circuits de valorisation capitalistes et qui n’est pas non plus enregistrée ni contrôlée par l’État. »

(1) L'économiste agraire Alexandre Chayanov (1888-1937), loyal soutien de la transition vers le socialisme fusillé pour ses idées par la police politique soviétique en 1937, a jeté les bases d'une étude rigoureuse de l'économie paysanne familiale. Encore largement à l'œuvre dans l'agriculture de subsistance des pays du Sud, celle-ci figure aussi dans les déclarations de nombreux paysans en lutte contre le développement des grandes exploitations agro-industrielles. En présentant le fonctionnement d'une économie dénuée des catégories de base du capitalisme (salaire, intérêt, rente, profit) et fondée sur le sens populaire des équilibres, des échelles pertinentes de production et de l'autonomie locale, l'œuvre de Chayanov permet de combattre l'imaginaire de l'homo economicus. Sa réflexion sur l'extension coopérative de cette économie offre en outre de solides points d'appui à la réorganisation de la production agricole dans les sociétés de l'après-croissance.

Extraits du livre « Alexandre Chayanov : pour un socialisme paysan », présenté par Renaud Garcia (professeur agrégé de philosophie), éditions le passager clandestin, 100 pages, 2017.

Carnet : séquence conviviale

Wagon. Comme il est facile de s’entendre et de se sourire quand il y a de la place pour tout le monde.

(Gilbert Cesbron, « Journal sans date », tome 2, éditions Robert Laffont, 1967)

Confession helvétique

En France, estime Jacques Mailhot, l’argent est un vilain péché : c’est pourquoi de plus en plus de Français vont se confesser en Suisse.

(Lundi 30 janvier 2023)

C’est la mémoire qui pleure

Un ami écrivain me confie que son fils, mort d’un cancer il y a huit ans, aurait eu 50 ans aujourd’hui, le mercredi 22 février 2023. Il ne parle quasiment jamais de cette perte irréparable, parce qu’il sait que les mots ne sont rien à côté de la mémoire qui pleure.

L’antan des bains de mer

J’aurai vu les hommes perdre leur canne, leur chapeau, et peu à peu se dévêtir. Sur cette plage, en 1900, les filles se baignaient en vêtements sombres, un bain très court, guettées par une mère inquiète qui déployait un peignoir.

(Jacques Chardonne, « Paysages charentais », 1965)

(Vendredi 10 février 2023)

|

Billet d’humeur

Le coca corse

En 1885, un pharmacien américain conçoit une boisson à base de vin français et de coca péruvien. John Pemberton (1831-1895) proposait ainsi une solution à la prohibition décrétée pour deux années le 25 novembre 1885 par le maire d’Atlanta (État de Géorgie) où il vivait et travaillait (la prohibition nationale s’étendra de 1919 à 1933). Le French Wine Coca était une boisson alcoolisée faite de coca (une plante de la cordillère des Andes dont la racine donne la cocaïne), de noix de kola et de damiana (un arbuste américain donnant des fleurs aromatiques). L’apothicaire se serait inspiré du vin Mariani, un mélange de vin de Bordeaux et de feuille de coca imaginé en 1863 par un chimiste corse, Ange François Mariani (1838-1914). Issu d’une famille bourgeoise de médecins et de pharmaciens corses, Angelo Mariani quitte l’île de beauté au début des années 1860 pour Paris où il effectue ses études de pharmacie et où il fait breveter en 1863 une boisson tonique composée d’une infusion de trois variétés de feuilles de coca et de vin de Bordeaux. Inspiré par le neurologue italien Paolo Mantegazza (1931-1910) et le chimiste allemand Albert Niemann (1834-1861) dont certaines expérimentations portaient sur les principes actifs de la coca (Erythroxylum coca) aux propriétés pharmaceutiques thérapeutiques, il met au point un « vin de coca » avec la collaboration du laryngologue français Pierre Fauvel (1830-1895), un des premiers médecins à utiliser la cocaïne pour ses vertus anesthésiques. Autorisée jusqu’en 1910, la version cocaïnisée du Vin Mariani contient entre 6 et 7 milligrammes de cocaïne par bouteille, contre 8,46 pour le Coca-Cola à sa création (de nos jours, 2,8 milliards de bouteilles de Coca-Cola sont quotidiennement vendues dans le monde). Distribué à Londres et à New York, le Tonique Mariani, assez proche de la recette originelle, connaît une rapide et longue réussite. Vendu en pharmacie jusqu’en 1963, il est consommé par d’illustres clients dont la reine Victoria, Raymond Poincaré, les frères Lumière, Émile Zola, Léon Bloy, Eugène Grasset, Jehan Rictus et même le pape Léon XIII au Vatican qui confesse en avoir toujours une fiole sous sa mosette de velours rouge…

|

Lecture critique

Pierre Pelot, topographe vosgien

Si la Moselle, comme il l’écrit si bellement dans « Un autre pas dans la rivière », a emporté ses odeurs de vase et de poisson mort avec les rires des baigneuses sauvages, elle n’a rien gommé sur la cire d’une mémoire gourmande. Avec la complicité d’une imagination féconde, l’écrivain Pierre Pelot, de son vrai nom Pierre Grosdemange (Saint-Maurice-sur-Moselle, 1945) n’en finit pas (près de 180 romans à son actif !) de raconter la vie quotidienne et banale de sa parentèle dans ces Hautes-Vosges du sud où le Ballon de Servance et le Ballon d’Alsace servent d’indicateurs aux météorologues et aux touristes égarés. Outre le souvenir tragique d’une noble dame du XVIIe siècle, Apolline d’Eaugrogne, il feuillette quelques pages des travaux et des jours d’une population ouvrière partagée entre l’exploitation du bois (charbonnage et menuiserie) et l’activité tisserande (laine, chanvre ou lin). Des petites gens qui se transmettent depuis trois cents ans l’histoire maudite d’Apolline d’Eaugrogne, du chapitre de l’église Saint-Pierre de l’abbaye de Remiremont : la chanoinesse s’était éprise du pauvre Dolat, fils de Clauda, condamnée au bûcher pour sorcellerie. Au nombre des historiettes et des réminiscences, on retient le vacarme des métiers à tisser à l’usine des Ajols, on s’extasie du théâtre de bois de Maurice Pottecher à Bussang - un castelet qui accueille metteurs en scène et comédiens au fond d’une vallée, des tréteaux improbables aptes à éveiller les consciences à la beauté et à l’esprit des lieux, Si la Moselle, comme il l’écrit si bellement dans « Un autre pas dans la rivière », a emporté ses odeurs de vase et de poisson mort avec les rires des baigneuses sauvages, elle n’a rien gommé sur la cire d’une mémoire gourmande. Avec la complicité d’une imagination féconde, l’écrivain Pierre Pelot, de son vrai nom Pierre Grosdemange (Saint-Maurice-sur-Moselle, 1945) n’en finit pas (près de 180 romans à son actif !) de raconter la vie quotidienne et banale de sa parentèle dans ces Hautes-Vosges du sud où le Ballon de Servance et le Ballon d’Alsace servent d’indicateurs aux météorologues et aux touristes égarés. Outre le souvenir tragique d’une noble dame du XVIIe siècle, Apolline d’Eaugrogne, il feuillette quelques pages des travaux et des jours d’une population ouvrière partagée entre l’exploitation du bois (charbonnage et menuiserie) et l’activité tisserande (laine, chanvre ou lin). Des petites gens qui se transmettent depuis trois cents ans l’histoire maudite d’Apolline d’Eaugrogne, du chapitre de l’église Saint-Pierre de l’abbaye de Remiremont : la chanoinesse s’était éprise du pauvre Dolat, fils de Clauda, condamnée au bûcher pour sorcellerie. Au nombre des historiettes et des réminiscences, on retient le vacarme des métiers à tisser à l’usine des Ajols, on s’extasie du théâtre de bois de Maurice Pottecher à Bussang - un castelet qui accueille metteurs en scène et comédiens au fond d’une vallée, des tréteaux improbables aptes à éveiller les consciences à la beauté et à l’esprit des lieux,  on s’amuse de la récréation favorite de Mica dit Ti-Till qui apprend à Julia à pêcher les pacots à la main et les truites à la fourchette… Outre ces personnages réels ou inventés, l’auteur se donne à voir par intermittences durant la narration. Un temps, il envisageait la maçonnerie comme métier après avoir vu son père (charpentier de son état) et Lino Zucchetto, le maçon de la filature, construire une buanderie attenante à une maison voisine. Apprenti électricien maladroit, il choisit finalement, en propédeutique aux beaux-arts, de dessiner des histoires - récits westerniens ou de science-fiction - optant pour Franquin et délaissant Van Gogh… on s’amuse de la récréation favorite de Mica dit Ti-Till qui apprend à Julia à pêcher les pacots à la main et les truites à la fourchette… Outre ces personnages réels ou inventés, l’auteur se donne à voir par intermittences durant la narration. Un temps, il envisageait la maçonnerie comme métier après avoir vu son père (charpentier de son état) et Lino Zucchetto, le maçon de la filature, construire une buanderie attenante à une maison voisine. Apprenti électricien maladroit, il choisit finalement, en propédeutique aux beaux-arts, de dessiner des histoires - récits westerniens ou de science-fiction - optant pour Franquin et délaissant Van Gogh…

L’intrigue de « Se souvenir encore des orages » ne procède pas du même registre ; constellée d’événements et d’incidents, elle ne se dénoue pas aisément, instillant du prologue au dénouement une insistante interrogation. Roman existentiel un tantinet autobiographique, il déroule sa trame dans les Vosges à l’orée de l’année 2020 au commencement de la maladie à coronavirus 2019. Rédacteur et dessinateur pigiste au journal régional Vosges Aurore à Nancy, Donovan Donolly alias Matt.D.Ondé, 71 ans, descend du train à Remiremont où l’attend un chauffeur de taxi qui le transporte en pleine montagne dans le village isolé de Sacrevent à l’hôtel des Rouges Pierres tenu par Alison Fater, 41 ans. Donovan s’intéresse à l’hôtelière, seule à diriger l’établissement depuis la mort, en 2018, de son frère Timoléon. Une lente sympathie réunit la veuve et le journaliste qui a semble-t-il été privé de son  emploi : on leur soupçonne un passé commun… Si Alison Fater, pacsée à Loïc Farand dit le Comtois, se livre peu, Donovan Donolly est plus loquace dans la confidence, même s’il ne divulgue pas tous les moments de sa vie, la mort de son frère aîné Sean engagé dans les Irish Guards (régiment d’infanterie irlandaise), sa rencontre aux beaux-arts de Nancy avec Elvira Capcio qu’il épousera et lui donnera un fils, leur vie commune avec leur chat Billie Blue, leur petite maison du passage Dilot dans la vieille cité nancéienne, les coulisses de ses chroniques dominicales à Vosges Aurore, ses amitiés, ses déboires, les pages de son journal intime et la mort de leur fils en 2006 à l’âge de 30 ans. Il ne s’est pas remis de la mort de Billy dont il rappelle avec une amertume attendrie les écarts musicaux au sein d’une formation, les Ragnar’s Kids. Victime d’une crise cardiaque, il en apprend davantage durant sa convalescence sur Alison Fater et sur… lui-même par les indiscrétions de son thérapeute et vieil ami des beaux-arts Antoine Dujardin, surnommé Rollmops. Mais, chut ! j’en ai déjà trop dit. Il importe seulement de lire cet ouvrage surprenant autant que bouleversant. emploi : on leur soupçonne un passé commun… Si Alison Fater, pacsée à Loïc Farand dit le Comtois, se livre peu, Donovan Donolly est plus loquace dans la confidence, même s’il ne divulgue pas tous les moments de sa vie, la mort de son frère aîné Sean engagé dans les Irish Guards (régiment d’infanterie irlandaise), sa rencontre aux beaux-arts de Nancy avec Elvira Capcio qu’il épousera et lui donnera un fils, leur vie commune avec leur chat Billie Blue, leur petite maison du passage Dilot dans la vieille cité nancéienne, les coulisses de ses chroniques dominicales à Vosges Aurore, ses amitiés, ses déboires, les pages de son journal intime et la mort de leur fils en 2006 à l’âge de 30 ans. Il ne s’est pas remis de la mort de Billy dont il rappelle avec une amertume attendrie les écarts musicaux au sein d’une formation, les Ragnar’s Kids. Victime d’une crise cardiaque, il en apprend davantage durant sa convalescence sur Alison Fater et sur… lui-même par les indiscrétions de son thérapeute et vieil ami des beaux-arts Antoine Dujardin, surnommé Rollmops. Mais, chut ! j’en ai déjà trop dit. Il importe seulement de lire cet ouvrage surprenant autant que bouleversant.

Pierre Pelot © Photo Philippe Matsas, droits réservés

- Un autre pas dans la rivière, par Pierre Pelot, Les Presses de la Cité, 368 pages, 2021 ;

- Se souvenir encore des orages, par P. Pelot, Presses de la Cité, 320 pages, 2022.

Lire aussi du même auteur :

- Mourir au hasard, éditions Denoël, 218 pages, 1982 ;

- Sous le vent du monde (5 tomes), avec la collaboration d’Yves Coppens, éditions Gallimard, collection Folio, 1998-2003 ;

- Ailleurs sous zéro (nouvelles), éditions Héloïse d’Ormesson, 160 pages, 2020.

Portrait

Serge Fauchereau, monographe des artistes baltes

Lecture faite de la monographie de Serge Fauchereau (Rochefort, 1939), « L’Art des Pays baltes XIXe-XXe siècles », on mesure l’insuffisance documentaire qui pénalise l’activité et la réputation des artistes estoniens, lettons et lituaniens au sein du corpus des bibliothèques européennes. L’exhaustivité de l’ouvrage et sa complétude rendent justice aux fondateurs de l’art moderne balte qui n’avaient pas attendu la « chute du Mur », en novembre 1989, pour reconquérir les sentiers de la création quelque peu perturbés par les deux siècles d’occupation tsariste et la soviétisation systématique qui suivit la défaite du nazisme. «  Il a fallu aux populations des pays baltes une exceptionnelle résistance, s’étonne à bon droit Serge Fauchereau, pour survivre à des siècles d’asservissement, de déportations, d’exils, de pogroms et d’exécutions massives. Leur culture en a été entravée, mais elle a perduré au prix d’une courageuse clandestinité ou de déracinements loin du pays natal. » Il a fallu aux populations des pays baltes une exceptionnelle résistance, s’étonne à bon droit Serge Fauchereau, pour survivre à des siècles d’asservissement, de déportations, d’exils, de pogroms et d’exécutions massives. Leur culture en a été entravée, mais elle a perduré au prix d’une courageuse clandestinité ou de déracinements loin du pays natal. »

Les rebelles du groupe Ars en Lituanie

En dépit de l’instabilité de leur condition avant et après la proclamation de leur république en 1918, les artistes lituaniens apportent une contribution substantielle à l’universalité des beaux-arts. Ainsi, choisissant comme sujets grottes, jeux d’eau et crépuscules, Kazimieras Stabrauskas (1869-1929) s’engage dans la voie de l’abstraction plastique dont il est, selon l’auteur, un précurseur. Le symbolisme dans ses fondements originels doit énormément à Ferdynand Ruszczyc (1870-1936). En 1920-1921, c’est à Moscou, aux ateliers Vkutemas, que Vytautas Kairiūkštis (1890-1961) participe à une étape décisive du constructivisme. L’expressionnisme flamand et le surréalisme belge comptent de fervents disciples avec Antanas Gudaitis (1904-1989) et Antanas Samuolis (1899-1942), issus du groupe Ars, union d’artistes indépendants et hostiles aux mouvements et écoles des années 1928-1934. D’autres peintres lituaniens sont attirés par la France et son École de Paris parmi lesquels le peintre Viktoras Vizgirda (1904-1993) et le sculpteur et dessinateur Juozas Mikènas (1901-1964) profiteront de l’enseignement du peintre et théoricien André Lhote à la Grande-Chaumière. N’omettons pas de souligner la figure iconique de Segall Lasar, peintre et sculpteur brésilien né à Vilnius, ainsi que Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), peintre et compositeur, et Stasys Ušinskas (1905-1974), peintre, cinéaste et… marionnettiste.

La source vive des traditions lettonnes

Qu’ils soient germaniques, russes ou lettons, les architectes des dernières années du XIXe siècle ont doté la ville de Riga d’un patrimoine Art nouveau d’une indescriptible et riche diversité. Quelque peu influencés, sinon dominés par les élites allemande et russe, les artistes lettons manifestent cependant une insatiable curiosité pour les mouvements de l’art occidental tout en gardant jalousement la source vive de leurs traditions. Il n’est donc pas étonnant que le plus pur académisme coexiste avec les tendances cubistes et symbolistes en Lettonie. Formé à Saint-Pétersbourg, Janis Rozentāls (1866-1916) se révèle un guide providentiel dans le domaine du réalisme. Les chansons populaires et les contes de l’enfance apparentent le peintre Rūdolfs Pērle (1875-1917) au Lituanien M.K. Čiurlionis :  dessinateur industriel pour assurer l’ordinaire, il se révèle un inventeur génial dans la fabrication de dirigeables ! L’indépendance financière de ses parents permet à Jāzeps Grosvalds (1891-1920) de voyager en Europe et de résider trois années à Paris où il semble apprécier les anciens Fauves et plus spécialement Kees van Dongen : « en fait, signale l’auteur, c’est la peinture d’André Derain qui l’impressionne le plus ». Quant aux expressionnistes, ils se réclament plus justement du Groupe des Artistes de Riga, dont Jēkabs Kazaks (1895-1920) reste le chef de file. Pionnier du photomontage, le peintre et décorateur letton Gustav Klucis (1895-1938) apparaît au premier rang de l’avant-garde artistique russe en dépit d’une mise à l’écart persistante : on lui a reproché d’avoir pris part à la prise du Palais d’Hiver en 1917 et appartenu à la garde rapprochée de Lénine. La postérité lettonne n’a pas oublié le plus singulier - et le plus excentrique - des peintres en la personne de Kārlis Padegs (1911-1940) dont un Autoportrait (1932) le représente nu avec une écharpe rouge, tandis que des représentations blasphématoires de la Vierge (Madone à la mitrailleuse, 1932) provoquent le spectateur en lui montrant comment un symbole de paix ou d’amour peut aboutir à son contraire. dessinateur industriel pour assurer l’ordinaire, il se révèle un inventeur génial dans la fabrication de dirigeables ! L’indépendance financière de ses parents permet à Jāzeps Grosvalds (1891-1920) de voyager en Europe et de résider trois années à Paris où il semble apprécier les anciens Fauves et plus spécialement Kees van Dongen : « en fait, signale l’auteur, c’est la peinture d’André Derain qui l’impressionne le plus ». Quant aux expressionnistes, ils se réclament plus justement du Groupe des Artistes de Riga, dont Jēkabs Kazaks (1895-1920) reste le chef de file. Pionnier du photomontage, le peintre et décorateur letton Gustav Klucis (1895-1938) apparaît au premier rang de l’avant-garde artistique russe en dépit d’une mise à l’écart persistante : on lui a reproché d’avoir pris part à la prise du Palais d’Hiver en 1917 et appartenu à la garde rapprochée de Lénine. La postérité lettonne n’a pas oublié le plus singulier - et le plus excentrique - des peintres en la personne de Kārlis Padegs (1911-1940) dont un Autoportrait (1932) le représente nu avec une écharpe rouge, tandis que des représentations blasphématoires de la Vierge (Madone à la mitrailleuse, 1932) provoquent le spectateur en lui montrant comment un symbole de paix ou d’amour peut aboutir à son contraire.

Épopée médiévale et danses macabres en Estonie

Les chants estoniens du Kalevipoeg (1857-1861) sont inséparables de multiples orientations picturales et graphiques, dans le courant symboliste notamment. Cette épopée médiévale fantastique narre les hauts faits d’un héros nommé Kalev contre des forces maléfiques ou des envahisseurs dans un esprit voisin du Kalevala des Finlandais. Les héros des combats mythiques et les fées et magiciens du Kalevipoeg inspirent Kristjan Raud (1865-1943) - son jumeau Paul est également peintre - et Oskar Kallis (1892-1918). La monographie s’appesantit sur l’œuvre détonante d’Eduard Wiiralt (1898-1954) : « Parmi les contemporains d’Eduard Wiiralt, on est plus près des machines de mort de Dix et des robots aveugles de Rudolf Schlichter que de René Magritte ou de Salvador Dali. […] À la différence des gaillardes égrillardes de Félicien Rops, qui font sourire, ou des masques de foules de James Ensor rigolards et ridicules, les damnés et les fêtards frénétiques de Wiiralt sont toujours effrayants. »

Sur la portée de la chronologie et des événements historiques, « L’Art des Pays baltes XIXe-XXe siècles » dispense de savantes analyses sur d’autres créations et artistes baltiques de diverses disciplines comme la sculpture, le théâtre, la photographie, la musique, le cinéma, la littérature, la poésie et la céramique. L’ouvrage dresse en outre le triste mausolée des artistes baltes - une douzaine sont cités - victimes des guerres, les uns morts au combat, les autres exécutés par les fascistes, d’autres encore exterminés dans les camps nazis.

Serge Fauchereau © Photo Didier Pruvot, Flammarion, droits réservés

- L’Art des Pays baltes XIXe-XXe siècles, par Serge Fauchereau, éditions Flammarion, 256 pages, 2021.

Varia : rien n’est gravé dans le marbre

« Fatigués des étrusques, nos patins à roulettes nous poussaient vers Sienne. Sienne la poreuse. Dévalant la pente, appliqué à ne rien apercevoir qui soit trop coloré, mon regard fut agrippé par une carrière de marbre, blanche comme le sol d’un iceberg froid. « Fatigués des étrusques, nos patins à roulettes nous poussaient vers Sienne. Sienne la poreuse. Dévalant la pente, appliqué à ne rien apercevoir qui soit trop coloré, mon regard fut agrippé par une carrière de marbre, blanche comme le sol d’un iceberg froid.

« Elle était petite, mais charriait le poids de siècles d’architecture. En plissant les yeux, on pouvait entendre Jules César y choisir sa table basse. Des millions de blocs étaient alignés, dominos massifs et obéissants. Je les dominais du coin de l’œil, à l’affût du moindre éclat dans l’une de leurs surfaces. Leur superbe uniformité apparente excitait mon goût du désordre. Je cherchais une entaille, une ligne burinée quelque part. Mais rien n’y fit, je ne trouvais que dalle pour salir leur lustre : ceux-là étaient lisses comme des cochons. Même leur alignement était parfait. Ah, Rome… de la monotonie tu fis la majesté.

« J’allais rechausser ma Ferrari lorsque je fus assailli par une curieuse déduction : rien n’est gravé dans le marbre. »

Extrait de « Une horloge n’est pas le temps », de Matthieu Loos [comédien et metteur en scène], éditions Libel, 200 pages, 2016.

Carnet : mine de rien

Il n’y a que les crayons qu’on puisse juger sur leur mine sans trop risquer de se tromper.

(Léonce Bourliaguet, « De sel et de poivre », éditions Magnard, 1963)

Fiction ou réalité ?

Je ne suis pas de l’avis d’Élise Fontenaille (Nancy, 1960) qui distingue les personnages qui existent dans la vérité de la littérature de ceux qui vivent dans l’illusion de l’existence : car ce sont souvent les mêmes.

Valse ou tango

La plupart des écrivains écrivent avec un stylo. Mais j’en connais beaucoup qui écrivent avec une clef de sol. Valse ou tango, au gré de l’inspiration, de l’humeur.

Prends garde à ton ton !

Je crois savoir aujourd’hui que la nervosité du style, sa vivacité, doit répondre à l’allant des situations, la pertinence d’une langue simple, la justesse des dialogues, l’efficacité sans heurts des phrases, bref ce qu’on appelle un ton.

(Mercredi 15 février 2023)

Singularité économique

Nous vivons une époque extraordinaire. C’est le temps de la mondialisation heureuse, vectrice de paix, de démocratie et de prospérité. La production chinoise augmente le pouvoir d’achat des Américains, nous confie un statisticien de l’INSEE. Le couronnement de cette politique, c’est l’invention, en 2007, de l’iPhone, conçu par la société Apple en Californie, assemblé en Chine et distribué aux quatre coins de la planète.

Vive le printemps !

Dehors, derrière les hautes fenêtres du château de l’Empéri qui donnent sur le jardin des simples, Salon-de-Provence vit ses premiers jours de printemps et le ciel hésite encore entre un bleu timide et un gris clair.

Jeux primesautiers

Marie, petite fille, joue à ces jeux primesautiers qu’on reprend, une fois adulte, sans se le dire ouvertement : si j’arrive à descendre la rue avant que l’autobus ne passe, j’aurai une augmentation, et si la feuille d’automne tombe sur mon bras, je ne serai pas mis à la porte de mon travail. Mais Marie, affublée du nom paternel de "Romance" qu’elle déteste, voit ses prophéties se réaliser. C’est l’univers romanesque de l’auteur, et il convient de chausser des lunettes multicolores.

(François Coupry, « L’enfant qui lisait dans la ciel », éditions Robert Laffont, 1993).

Fourrures et pelleteries

Le manteau de fourrure tel que nous le connaissons aujourd’hui a été créé par les frères Revillon juste après la guerre franco-allemande de 1870. C’était au départ, avant 1839, une petite boutique de fourrures et pelleteries dont les propriétaires se targuaient de l’ancienneté de l’entreprise : 1723.

(Lundi 27 février 2023)

|

Billet d’humeur

Genèse du « Déserteur

Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Mes papiers militaires

Pour partir à la guerre

Avant mercredi soir

Quel homme étonnant, tout de même ! Songez un peu qu’il est un des rares auteurs-compositeurs à n’avoir pas appris le solfège, à composer d’oreille un refrain qui fera le tour du monde, à composer paroles et musique avant de s’adresser à un professionnel qui reprendra son idée et façonnera cette merveilleuse mélodie. En écrivant « Le Déserteur », Boris Vian a ciblé la guerre d’Indochine mais cet hymne vaudra condamnation pour tous les conflits à venir parmi lesquels la guerre d’Algérie. En fait, le chansonnier entend porter la colère de tous ceux qui se révoltent et refusent d’aller à la guerre. Ce sont douze strophes de quatre vers qui constituent une lettre ouverte au président de la République française, l’acte virulent d’un objecteur de conscience. Boris Vian l’a composé en 1953 sur sa guitare-lyre et déposé à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) le 15 février 1954, une semaine après son (second) mariage avec Ursula Kübler, une danseuse et actrice suisse. C’est d’ailleurs le pianiste américain d’Ursula, Harold B. Berg, qui a mis en musique ladite chanson. « C’est après m’avoir vu sur scène que Boris a écrit "Le Déserteur", se souvient, triomphant, le chanteur et acteur Philippe Clay (1927-2007). Cette chanson, j’ai refusé de la chanter en raison de mon engagement, dès l’âge de seize ans, dans le maquis. » Bientôt, Marcel Mouloudji prendra connaissance de ce chant pacifiste et antimilitariste et l’inscrira à son répertoire avec un rare bonheur. Après lui, plus d’une centaine d’artistes français et étrangers ont interprété « Le Déserteur » parmi lesquels Serge Reggiani, Juliette Greco, Jean-Claude Pascal, Ferhat Mehenni, Joan Baez, Leny Escudero, Peter, Paul and Mary.

|

Lecture critique

Le credo européen d’Edgar Morin

Unité multiple et complexe, l’Europe ne peut que passionner Edgar Morin (Paris, 8 juillet 1921) et l’inciter à prolonger sans cesse son analyse sur la crise vécue par la construction européenne, soumise à tant d’aléas et de contradictions. L’Europe est un problème, argumente-t-il, un nœud gordien, une notion incertaine naissant du tohu-bohu, aux frontières vagues, à géométrie variable, subissant des glissements, ruptures, métamorphoses. Elle subit un processus autodestructeur et créateur à la fois, tant les logiques qui l’animent s’affrontent, deviennent complémentaires sans se libérer de leurs antagonismes. Dans son livre « Penser l’Europe » (1987) qu’il a revu et complété deux fois déjà, en 1990 et 2022,  il avoue n’être devenu européen qu’en 1973, « quand les pays arabes fermèrent leur robinet à pétrole et que les pays européens, jusqu’alors sous perfusion, furent privés de leur sang nourricier ». « La même année, ajoute-t-il à cet égard, les nations européennes avaient cessé d’être des puissances asservissant des colonies : l’Europe était à la fois devenue à ce moment une pauvre vieille chose et se trouvait comme purifiée de ce péché historique. » Le sociologue et penseur, rebelle à toutes les orthodoxies, poursuit en quelque sorte ses travaux commencés à l’université et continués au CNRS, cumulant l’étude de la philosophie et de l’histoire, du droit et de la science politique. Esprit vif et curieux, il multiplie les chantiers pionniers partout. Ainsi, l’histoire européenne, tourmentée et chaotique, est racontée d’une manière inimitable dans cet ouvrage où le libertaire, socialiste et écologiste patenté, avertit, condamne, déplore mais espère. « L’Europe s’est désormais rétrécie à la géographie qu’elle avait fait sienne, écrit-il. Elle n’est plus que la plus petite province de la Planète ; elle n’occupe que 6,75 % des terres émergées et, avec ses dix millions de kilomètres carrés, elle est plus petite que l’Australie, trois fois moins étendue que l’Afrique, quatre fois moins que l’Asie et les Amériques ; elle compte six cents millions d’habitants sur plus de trois milliards ; elle est faite de 31 États officiellement indépendants sur plus de 140 dans le monde. […] Ces États-Nations se sont pourtant constitué une unité non seulement administrative, mais matri-patriotique, justement parce que seule une substance mytho-historique pouvait cimenter une aussi profonde et multiple hétérogénéité. L’unité nationale est donc bien réelle, elle est même surréelle, mais c’est l’unité d’un bric-à-brac, et l’Europe est le bric-à-brac de ces bric-à-brac. Malheureusement, il lui manque le ciment mytho-historique. » Celui qui en mai 1945 entrait dans le bureau d’Adolf Hitler à Berlin, soldat de la campagne d’Allemagne après avoir été dans la Résistance (c’est là qu’issu d’une lignée de Séfarades, Edgar Nahoum a pris le patronyme de Morin), a connu les drames et les tourments d’une longue histoire qui court de la Première Guerre mondiale jusqu’au Covid-19. Le braconnier du savoir, comme il se dépeint, intellectuel rimbaldien et franc-tireur de la pensée espère et prédit la victoire de l’Europe : « Il faut désormais sauver le passé pour sauver l’avenir. Mais il faut aussi semer les germes d’un avenir qui sortirait l’humanité de l’âge de fer planétaire. L’enjeu européen recouvre cet enjeu planétaire. L’Europe détient deux vocations "fondatrices", l’une culturelle, l’autre politique. Il nous faut envisager une "seconde Renaissance" européenne qui lie ces deux dimensions. » il avoue n’être devenu européen qu’en 1973, « quand les pays arabes fermèrent leur robinet à pétrole et que les pays européens, jusqu’alors sous perfusion, furent privés de leur sang nourricier ». « La même année, ajoute-t-il à cet égard, les nations européennes avaient cessé d’être des puissances asservissant des colonies : l’Europe était à la fois devenue à ce moment une pauvre vieille chose et se trouvait comme purifiée de ce péché historique. » Le sociologue et penseur, rebelle à toutes les orthodoxies, poursuit en quelque sorte ses travaux commencés à l’université et continués au CNRS, cumulant l’étude de la philosophie et de l’histoire, du droit et de la science politique. Esprit vif et curieux, il multiplie les chantiers pionniers partout. Ainsi, l’histoire européenne, tourmentée et chaotique, est racontée d’une manière inimitable dans cet ouvrage où le libertaire, socialiste et écologiste patenté, avertit, condamne, déplore mais espère. « L’Europe s’est désormais rétrécie à la géographie qu’elle avait fait sienne, écrit-il. Elle n’est plus que la plus petite province de la Planète ; elle n’occupe que 6,75 % des terres émergées et, avec ses dix millions de kilomètres carrés, elle est plus petite que l’Australie, trois fois moins étendue que l’Afrique, quatre fois moins que l’Asie et les Amériques ; elle compte six cents millions d’habitants sur plus de trois milliards ; elle est faite de 31 États officiellement indépendants sur plus de 140 dans le monde. […] Ces États-Nations se sont pourtant constitué une unité non seulement administrative, mais matri-patriotique, justement parce que seule une substance mytho-historique pouvait cimenter une aussi profonde et multiple hétérogénéité. L’unité nationale est donc bien réelle, elle est même surréelle, mais c’est l’unité d’un bric-à-brac, et l’Europe est le bric-à-brac de ces bric-à-brac. Malheureusement, il lui manque le ciment mytho-historique. » Celui qui en mai 1945 entrait dans le bureau d’Adolf Hitler à Berlin, soldat de la campagne d’Allemagne après avoir été dans la Résistance (c’est là qu’issu d’une lignée de Séfarades, Edgar Nahoum a pris le patronyme de Morin), a connu les drames et les tourments d’une longue histoire qui court de la Première Guerre mondiale jusqu’au Covid-19. Le braconnier du savoir, comme il se dépeint, intellectuel rimbaldien et franc-tireur de la pensée espère et prédit la victoire de l’Europe : « Il faut désormais sauver le passé pour sauver l’avenir. Mais il faut aussi semer les germes d’un avenir qui sortirait l’humanité de l’âge de fer planétaire. L’enjeu européen recouvre cet enjeu planétaire. L’Europe détient deux vocations "fondatrices", l’une culturelle, l’autre politique. Il nous faut envisager une "seconde Renaissance" européenne qui lie ces deux dimensions. »

- Penser l’Europe, par Edgar Morin, éditions Gallimard, Folio actuel, 264 pages, 2022.

Portrait

L’élégance et la complexité de François Sureau

L’audace de l’exercice donne le vertige : ramasser en un peu moins d’un millier de pages plusieurs siècles de vie parisienne en suivant les courbes de la Seine. Une multiplicité de sites, de monuments et de personnages constelle cette itinérance où François Sureau (Paris, 1957), avocat, écrivain, membre de l’Académie française et colonel de la Légion étrangère, fait montre d’une érudition stupéfiante au travers de savoureuses anecdotes et de portraits pénétrants de pertinence, de drôlerie, de corrosion parfois. Cet esprit libre et singulier qui se réclame tout à la fois de valeurs de la droite et de la gauche françaises va à la messe tous les dimanches et voue une sorte de piété à l’aventurier christique Charles de Foucauld (1858-1916) ainsi qu’au théologien Ignace de Loyola (1491-1556). Certains de ses proches l’apparentent plus sûrement au normalien socialiste et chrétien contestataire qu’était Charles Péguy (1873-1914). Car l’homme échappe au jeu si prisé dans les chapelles de cataloguer les individus et de donner - un peu hâtivement toujours - du sens à leurs engagements. Ses positions tranchées sur les libertés publiques et la défense des migrants inclinent à corriger le portrait d’un conservateur qui irrite ses partisans par des passions intempestives, propres en tout cas à menacer l’ordre politique. Ainsi son action permanente auprès de sa femme Ayyam, philosophe américano-égyptienne, qui a fondé en 2008 au 28 bis rue de Bourgogne, dans le 7e arrondissement de Paris, l’école Pierre-Claver, qui accueille des demandeurs d’asile et leur dispense des cours de français, d’histoire, de danse et de théâtre pour faciliter leur intégration en France : l’association porte le nom d’un prêtre jésuite espagnol béatifié, Pierre Claver (1580-1654), honoré pour l’humilité et la persévérance de son combat auprès des esclaves noirs en Amérique du Sud. L’audace de l’exercice donne le vertige : ramasser en un peu moins d’un millier de pages plusieurs siècles de vie parisienne en suivant les courbes de la Seine. Une multiplicité de sites, de monuments et de personnages constelle cette itinérance où François Sureau (Paris, 1957), avocat, écrivain, membre de l’Académie française et colonel de la Légion étrangère, fait montre d’une érudition stupéfiante au travers de savoureuses anecdotes et de portraits pénétrants de pertinence, de drôlerie, de corrosion parfois. Cet esprit libre et singulier qui se réclame tout à la fois de valeurs de la droite et de la gauche françaises va à la messe tous les dimanches et voue une sorte de piété à l’aventurier christique Charles de Foucauld (1858-1916) ainsi qu’au théologien Ignace de Loyola (1491-1556). Certains de ses proches l’apparentent plus sûrement au normalien socialiste et chrétien contestataire qu’était Charles Péguy (1873-1914). Car l’homme échappe au jeu si prisé dans les chapelles de cataloguer les individus et de donner - un peu hâtivement toujours - du sens à leurs engagements. Ses positions tranchées sur les libertés publiques et la défense des migrants inclinent à corriger le portrait d’un conservateur qui irrite ses partisans par des passions intempestives, propres en tout cas à menacer l’ordre politique. Ainsi son action permanente auprès de sa femme Ayyam, philosophe américano-égyptienne, qui a fondé en 2008 au 28 bis rue de Bourgogne, dans le 7e arrondissement de Paris, l’école Pierre-Claver, qui accueille des demandeurs d’asile et leur dispense des cours de français, d’histoire, de danse et de théâtre pour faciliter leur intégration en France : l’association porte le nom d’un prêtre jésuite espagnol béatifié, Pierre Claver (1580-1654), honoré pour l’humilité et la persévérance de son combat auprès des esclaves noirs en Amérique du Sud.

Plus de 800 lieux

Premier et volumineux volume, « L’Or du temps » s’inspire de la citation gravéesur la tombe d’André Breton, « je cherche l’or du temps ». Plus proche du journal que du récit, il instaure un échange entre la vie de l’auteur et celles de personnages, politiques, littérateurs, philosophes et peintres pour la plupart, qu’il a aimés ou détestés.  « Mon existence, c’est ça, écrit-il, quelqu’un dont la vie est dans cet entre-deux en permanence. Proust a dit quelque part que chacun doit faire sa recherche du temps perdu. » « J’ai composé "L’Or du temps" pendant vingt ans. Et les 200 pages du tome suivant sont déjà rédigées », prévient-il. Sans aucune chronologie, le livre relève plutôt de la topographie : plus de 800 lieux, certains éloignés de la Seine, y sont répertoriés, parfois décrits par l’auteur qui consulte fréquemment durant ses pérégrinations le petit ouvrage d’un peintre, Agram Bagramko, ami des surréalistes dont un certain Grigoriev, ancien colonel de Cosaques, deux personnages dont je suis prêt à parier qu’ils n’ont jamais existé, en dépit d’une foule d’indices semés le long du périple fluvial par le récitant. Au nombre des femmes et des hommes, connus ou non, croisés sur les rives de la Seine, beaucoup sont étrangers : « Ma France est une France traversée par l’étranger, se justifie-t-il. C’est peu dire que c’est une France ouverte, qui m’est particulière, et dans laquelle énormément de choses apparemment contradictoires se mélangent pour former ce qui est pour moi un pays absolument magique. » « Mon existence, c’est ça, écrit-il, quelqu’un dont la vie est dans cet entre-deux en permanence. Proust a dit quelque part que chacun doit faire sa recherche du temps perdu. » « J’ai composé "L’Or du temps" pendant vingt ans. Et les 200 pages du tome suivant sont déjà rédigées », prévient-il. Sans aucune chronologie, le livre relève plutôt de la topographie : plus de 800 lieux, certains éloignés de la Seine, y sont répertoriés, parfois décrits par l’auteur qui consulte fréquemment durant ses pérégrinations le petit ouvrage d’un peintre, Agram Bagramko, ami des surréalistes dont un certain Grigoriev, ancien colonel de Cosaques, deux personnages dont je suis prêt à parier qu’ils n’ont jamais existé, en dépit d’une foule d’indices semés le long du périple fluvial par le récitant. Au nombre des femmes et des hommes, connus ou non, croisés sur les rives de la Seine, beaucoup sont étrangers : « Ma France est une France traversée par l’étranger, se justifie-t-il. C’est peu dire que c’est une France ouverte, qui m’est particulière, et dans laquelle énormément de choses apparemment contradictoires se mélangent pour former ce qui est pour moi un pays absolument magique. »

Une saga aux 1 700 personnages

Les figures rencontrées au fil des pages se comptent par centaines (près de 1 700 en fait). On y croise Guillaume Apollinaire, l’acteur Jean-Pierre Aumont, Jean de Brunhoff (créateur de Babar), Roger Caillois, Blaise Cendrars, François-René de Chateaubriand, Georges Clemenceau, Jean Cocteau, Jean-François Deniau (homme politique et écrivain), le chanteur Jean Ferrat, Maurice Genevoix, Joseph Kessel, Arthur Koestler, l’abbé Jules-Auguste Lemire (créateur des jardins ouvriers), Lénine, Robert Leullier (inventeur de la carte d’identité des Français), le général Charles Mangin, Nostradamus (dont il souligne l’originalité du Traité des confitures), Blaise Pascal, l’aviateur Adolphe Pégoud, le cinéaste Jean Renoir, le duc de Richelieu, Georges Simenon, les peintres Hans Bellmer, Pablo Picasso et Clovis Trouille et Henri de Wendel. On rencontre aussi le professeur M dont on saura qu’il s’agit de Maurice Sureau, grand-père de l’auteur et professeur de médecine, un des inventeurs de la transfusion sanguine.

Récit fleuve, « L’Or du temps » est aussi un formidable exercice d’érudition qui dispense des informations souvent inédites. Cette culture foisonnante et profuse « peut parfois donner à François Sureau un côté un peu Pic de la Mirandole, dit de lui son ami et collègue de l’Académie Jean-Marie Rouart. Il sait tout sur tout, peut déclamer du Churchill en anglais, de l’Apollinaire dans le texte, et même Jean d’Ormesson était fasciné par son érudition dans des domaines très différents. »

François Sureau © Photo X, droits réservés

- L’Or du temps, éditions Gallimard nrf, collection Blanche, 848 pages, 2020.

Varia : les trois versions de L’Île noire

« Les métamorphoses de L’Île noire « Les métamorphoses de L’Île noire

« Voici un album qui a connu trois versions. La première, en noir et blanc et d’une longueur de 124 planches, est parue en 1938. La deuxième, en couleurs, est une refonte de la précédente - ramenée à 62 pages, chacune reprenant le contenu de deux planches de la version de 1938 ; les cases sont donc substantiellement plus petites et les cadrages sont parfois modifiés. La troisième version date de 1966 et est entièrement redessinée. Dans ce cas-ci, il s’agissait de moderniser les décors pour situer l’histoire dans les années 60. Bob De Moor, alors collaborateur principal d’Hergé, avait été délégué en Grande-Bretagne pour y prendre toutes les notes nécessaires à cette refonte.

« Cette troisième version de l’album est, depuis, celle qu’on trouve en librairie. La version de 1943 n’est plus accessible qu’aux collectionneurs privilégiés, mais on se félicite que les éditions Casterman aient réédité la version initiale en noir et blanc. C’est celle-ci qu’il faut lire côte-à-côte avec la troisième : la comparaison est étonnante.

« Dans la version de 1966, tous les éléments du décor sont dessinés avec un souci poussé d’exactitude : les paysages, architectures, véhicules (voitures de modèles bien reconnaissables, locomotives, avions, camions de pompiers), uniformes, etc., sont irréprochables. Le canevas de l’histoire n’a pas changé et la composition générale des cases individuelles, assez peu. Il semble qu’Hergé a dessiné lui-même, dans cette troisième version, Tintin et quelques autres personnages principaux, mais que la totalité des décors et accessoires ont été confiés à Bob De Moor et autres assistants dessinateurs. Comparée à cette nouvelle version, celle de 1938 est d’une sobriété frappante. […]

« Je ne cache pas, c’est vrai, ma préférence pour la version d’origine. Qu’elle ait cédé sa place, dans la série officielle des aventures de Tintin, à une version de moindre qualité avait de quoi surprendre. Mais on pourrait voir les choses sous un autre angle et considérer la version de 1966 comme une œuvre collective. Une version "bis", conçue par Hergé et revue par l’équipe de ses assistants. Car il serait injuste de qualifier Bob De Moor de mauvais dessinateurs : ses trains, ses avions, ses décors en tous genres sont d’une exactitude méticuleuse. Mais vouloir dessiner un objet avec exactitude n’est pas la même chose que d’en chercher la quintessence. C’est justement parce qu’il veillait beaucoup au détail qu’il ne pouvait avoir le sens de la synthèse présent dans beaucoup de dessins d’Hergé.

« On sait qu’Hergé était réticent à mentionner en page-titre quelque co-auteur que ce soit. Dans le cas de L’Île noire version 1966, on peut toutefois regretter qu’elle ne soit pas signée de lui et de Bob De Moor : en fin de compte, cela aurait fait justice à l’un comme à l’autre… »

Extraits de « Les Secrets d’Hergé dessinateur ou l’art de composer les images », de Bruno Cassiers, éditions Sépia, 128 pages, 2022.

Carnet : les hasards de la célébrité

La célébrité est faite pour une bonne part de hasards, prétendait l’écrivain et sociologue Norbert Elias (1897-1990). Notre société de publicité rivalise d’ingéniosité à braquer ses projecteurs sur des gloires d’un jour ou d’une semaine.

Francophonie

C’est le géographe Onésime Reclus (1837-1916) qui a inventé, en 1880, le mot « francophonie » pour désigner l’ensemble des personnes parlant français sur la planète.

Un roman poétique ?

Un proche m’a assuré que mon dernier ouvrage, « Destins croisés » (éditions Complicités, 2023), était poétique. Ce qualificatif est énormément équivoque. Un lecteur a parlé d’épopée, ce mot si galvaudé que j’ai beaucoup de mal à l’utiliser. Mais, tout compte fait, il n’est peut-être pas si usurpé de l’appliquer à ma trilogie romanesque. Un autre m’a assuré que l’ouvrage procédait de l’autofiction, cette façon oblique de parler de soi.

Impartialité de jugement

Je ne suis plus les jugements des prix littéraires depuis que j’y soupçonne le jeu malsain des antipathies ou des sympathies personnelles. Pour y siéger, il faudrait ne pas connaître l’auteur du tout. L’impartialité requiert la distance. Ce qui est en général le cas quand il s’agit de premiers romans, de premiers essais. Mais enfin…

(Lundi 6 mars 2023)

|

Billet d’humeur

Les lapins de Fibonacci

Singulier personnage que ce Léonard de Pise, né vers 1170 (mort vers 1250), un an après le début de la construction de la fameuse tour penchée en Toscane (république de Pise). On le connaît surtout sous le nom de Fibonacci, diminutif de Filius Bonacci (fils de Bonacci). Adolescent, il accompagne dans ses voyages d’affaires en Méditerranée son père, marchand et agent de douane. Il se familiarise avec les chiffres « arabes », issus de l’Inde, et différentes formes d’arithmétique. En 1202, il publie le « Livre du calcul » (Liber Abaci) qui entend justement populariser les chiffres « arabes » en Europe et dans lequel des… lapins révèlent une suite de nombres fascinante. En effet, c’est en étudiant le nombre de descendants d’un couple de… lapins, que Fibonacci a découvert les propriétés d’une suite numérique qui s’organise de telle sorte que chaque nombre est égal à la somme des 2 nombres qui le précèdent, par exemple : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377… En outre cette suite infinie de nombres dispose de propriétés étonnantes. Ainsi, un nombre sur trois est pair, un nombre sur quatre est divisible par trois et un nombre sur cinq est divisible par cinq. Blaise Pascal ne s’imaginait pas que cette suite se retrouverait dans les diagonales de son célèbre triangle. Elle se manifeste aussi dans les ensembles de Benoît Mandelbrot, qui permettent de dessiner des courbes fractales et trouvent des applications tant pour les nouvelles théories du chaos que dans le domaine des arts plastiques. Elle apparaît également dans les suites logarithmiques, les suites de multiplication de nombres premiers, les maths binaires et les algorithmes en programmation. La suite est à même de modéliser les croissances des différentes populations, et permet même de prédire l’évolution démographique des zones urbaines. La croissance des plantes, elle aussi, obéit souvent à un motif de Fibonacci, par exemple dans le nombre de feuilles en spirale autour de la tige, ou dans le nombre de pétales. La suite du mathématicien pisan régit des œuvres d’art et d’architecture. Tout en fait réside dans le nombre d’or. Si vous divisez tout nombre assez grand de la suite de Fibonacci par le nombre précédent, vous obtiendrez environ 1,618, valeur approchée du « nombre d’or », cette « divine proportion » qu’ont exploitée artistes et architectes, de Vitruve à Le Corbusier, de Léonard de Vinci à Salvador Dali.

|

Lecture critique

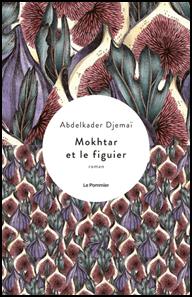

Abdelkader Djemaï : une quête initiatique et douloureuse