"Papiers collés"

Lectures de

Claude Darras

Note liminaire

J'ai repris la plume et l'encrier de mes

"Papiers collés" dont j'ai emprunté l'intitulé

à l'écrivain et poète Georges Perros (23 août

1923-24 janvier 1978).

À l'enseigne des Encres vagabondes, notes et pensées anciennes

se mêlent désormais aux réflexions nouvelles, les unes

et les autres épousant le désordre de l'existence et les variations

météorologiques des états d'âme du diariste.

Issus de lectures journalières et plurielles, ces "Papiers collés"

saisonniers distinguent cinq rubriques : Carnet (notes et pensées

du journal proprement dit), Lecture critique (texte de critique et d'analyse

littéraire), Billet d'humeur (commentaire personnel), Portrait

(d'un auteur) et Varia (recueil de notes diverses)

Papiers collés n° 50 (Été 2024) Ouvrir en PDF :

Carnet :

Notes

Billets d’humeur :

Fernando Pessoa écrit masqué

Paroles et musiques

Fleur de sel

Le Panthéon des grands hommes… et femmes

Lectures critiques :

L’élégance proustienne de Violette Leduc

Aviateurs-écrivains et Écrivains-aviateurs : entre l’histoire et le mythe

Il était une fois en Cévennes avec Jean Carrière

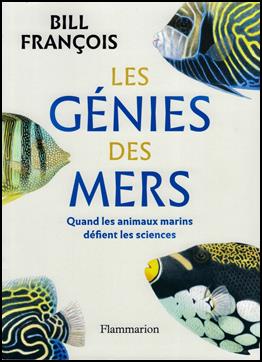

« Les Génies des mers », les petites histoires d’un biophysicien

Portraits :

Les impôts, une histoire de 5 000 ans

Gaston Chaissac, un Picasso en sabots

Flânerie initiatique dans le Paris de Katia Chapoutier

La langue singulière d’Hélène Cixous

Varia :

Les cabanes des gilets jaunes aux ronds-points de la protestation

Les jazzmen de l’allée des casseroles à New York

Quand la langue verte vire au noir

La calanque du Lacydon à Marseille

Carnet : on achetait des postes à galène

Dans ce temps-là, Loti n’était pas mort, ni France. Millerand pouvait être encore Président de la République. Les copains d’école échangeaient des billes contre des poignées de marks. La France applaudissait Carpentier. La gueularde n’existait pas : on achetait des postes à galène. Au cinéma Récamier, on passait des films à quatre ou cinq épisodes. La salle applaudissait les musiciens.

Maman faisait des ménages pour je ne sais plus combien de l’heure.

(Jules Mougin, « Usines », Le Sol Clair, 1940)

Jouer la comédie

La vie étant ce qu’elle est, je ne vois pas pourquoi on en falsifierait la durée en choisissant de jouer la comédie, ne cessant d’être un autre, de prêter son corps, sa sensibilité, ses organes, à une fiction, alors que le fait brut d’exister, d’être un homme, ou une femme, ne ressemble - déjà - à rien.

(Georges Perros, « Échancrures 1977 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)

Savoir et sagesse

Avec le philosophe Michel Serres (1930-2019), le savoir devient sagesse.

Erreurs de génies

On pardonne volontiers quelques erreurs à des scientifiques de génie : au baron Haussmann, urbaniste, d’avoir prétendu la lumière électrique inférieure à l’éclairage au gaz, ou à l’industriel Thomas Edison de n’avoir pas cru au développement du moteur à explosion.

(Dimanche 28 avril 2024)

Autorité de la presse et pouvoir politique

En ces temps maussades, on a l’impression que l’autorité spirituelle détenue par la presse est également partagée par le pouvoir politique. Parfois, la société politique et le monde de la presse paraissent constituer un même ensemble. C’est d’autant plus dangereux que la presse a tendance à abuser de son autorité en mêlant trop complaisamment l’information à la morale, la nouvelle au jugement, quand elle ne met pas directement en cause les personnes. C’est un des problèmes actuels du fonctionnement de la démocratie : il se pose lorsque les limites de cette démocratie sont dépassées.

Tourisme et touristes

Le tourisme est l’industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans eux.

(Jean Mistler [1897-1988], écrivain et diplomate)

(Jeudi 2 mai 2024)

|

Billet d’humeur

Fernando Pessoa écrit masqué

Le poète mexicain Octavio Paz (1914-1998) observait que Pessoa correspond, en latin, au mot « persona » qui veut dire aussi « masque ». Constamment l’écrivain portugais s’est servi d’un (ou de plusieurs) masque(s) pour obscurcir ses différentes facettes derrière ses textes, poèmes, contes, essais, théâtre, chroniques ou pamphlets, écrits en langues portugaise, anglaise et française. Ainsi Fernando Pessoa (Lisbonne, 1888-1935) est l’hétéronyme de 72 personnalités qui disposent, chacune, d’une œuvre spécifique mais aussi d’une identité, d’une biographie et d’un style propres. Mise en place le 8 mars 1914, cette pléiade de prosateurs, plus ou moins liés entre eux, démultiplie le génie unique pessoen. Quelle chance de pouvoir se multiplier sans se ressembler ! Parmi les plus célèbres, Alberto Caeiro, le « maître » de la constellation, le docteur Ricardo Reis, monarchiste nourri aux lettres classiques, et Álvaro de Campos, ingénieur inconditionnel de la modernité. Le groupe compte, entre autres personnages, un employé de commerce, Vicente Guedes, un poète anglais, Alexander Search, et un aristocrate français, Jean Seul de Méluret, poète et essayiste. « Enfant, raconte Fernando Pessoa, j’avais déjà tendance à créer autour de moi un monde fictif, à m’entourer d’amis et de connaissances qui n’avaient jamais existé. » Pour vaincre la solitude, au cours des longues traversées qu’il effectue de Lisbonne à Durban (le deuxième mari de sa mère était consul en Afrique du Sud), il s’entretient avec ses interlocuteurs imaginaires. Les premiers, le chevalier de Pas et son ami le capitaine Thibeaut sont des sujets français. Quant à Bernardo Soares, on ne l’a découvert qu’après la mort de Pessoa, avec les feuillets du « Livre de l’intranquillité », sortis d’un coffre retrouvé dans la chambre de ce modeste employé aux écritures d’une entreprise d’import-export, mort alcoolique à 47 ans. La malle de voyage contenait 27 543 pièces, dont 18 816 manuscrits, 3 948 textes dactylographiés et 2 602 mixtes. Sous le nom d’Álvaro de Campos figure un tapuscrit où ses principaux personnages et lui-même se rencontrent, s’expriment et réagissent les uns par rapport aux autres, en utilisant soit le discours indirect soit le discours direct. Très tôt, le piéton de Lisbonne a su qu’il était lui-même le paradoxe du théâtre : être soi et être l’autre.

|

Lecture critique

L’élégance proustienne de Violette Leduc

« Trésors à prendre » révèle l’élégance proustienne de l’écriture de Violette Leduc (Arras, 1907-Faucon, 1972). Sorte de cahier de marche, l’ouvrage relate le voyage que l’écrivaine arrageoise entreprend en 1951 sur les routes des Cévennes et du Midi, répondant ainsi aux sollicitations de Simone de Beauvoir (1908-1986) qui avait aimé son premier roman autobiographique, « L’Asphyxie » (1946), et qui préfacera « La Bâtarde » (1964). Elle entreprend sa pérégrination avec un unique sac au dos en suivant scrupuleusement le parcours dessiné au stylo à bille sur une carte par son amie philosophe. La solitude et la souffrance qu’exprime ordinairement la romancière semblent moins pesantes dans ce voyage dans la mémoire et dans le temps. Villes et lieux-dits égrenés selon un itinéraire vagabond, personnages de tout acabit, femmes et hommes rencontrés à la faveur de haltes hôtelières ou atmosphériques composent un itinéraire flamboyant et baroque où les sensations sauvages ou sensuelles se mêlent à une analyse aussi lucide qu’érudite. Ainsi, à l’abbaye de La Chaise-Dieu « le sacristain décrivait des scènes de la Bible en évaluant à l’avance le pourboire de chacun ». Au Monastier, dans le café relais où elle déjeune, elle s’amuse à la contemplation d’un couple : « Le mari, vêtu d’une culotte de cheval, d’une veste de velours rouge foncé, continue de boire à la source des exagérations ». À Florac, un marchand ambulant arabe l’émeut : « Son costume, une longue blouse en toile de Vichy taillée dans le drapeau de la tristesse en dit long. Le sidi vêtu de son cache-détresse se confond avec le sculpteur, l’instituteur, le quincaillier ». Non loin de la cathédrale d’Albi, elle dit avoir « acheté et mangé une gimblette [elle l’écrit gimbette] dans une pâtisserie. Gâteau en forme d’étoile, friandise historique, dure à croquer, sévère, qui se conserve un mois. Je ne suis pas déçue. Il est incontestable que la saveur rudimentaire de la gimblette est une saveur mystique ». En terre occitane, à Cordes, une enfant aux chignons lui confie « le nom des marguerites en pot qui résistent aux quatre saisons : ce sont des comtesses ». Plus loin, elle découvre l’atelier d’un céramiste à Aix-en-Provence : « Ce gaillard me dit pendant qu’il empaquette des plats, des assiettes pour des clients éloignés que la poterie est laide, qu’il faut combattre la poterie laide, qu’il la combat. Mille potiers, mille fours en France… J’aurais vécu jusqu’à ma fin dans l’ignorance des mille potiers, des mille fours. Fernandez peint, couche des poissons au fond de ses plats de terre cuite. L’anse de ses pichets noirs, brillants, est la langue de la matière, une petite vague cuite dans un de ces mille fours que je vois dans la boutique. Je n’ai guère progressé puisque je n’ose pas lui demander des détails sur le levain, la cuisson, le refroidissement de ce pain de terre devenu assiette, cendrier. Je ne veux pas assommer cet artiste énergique, je ne veux pas qu’il perde son temps. » Elle confesse avoir : « Mangé des sardines, des tomates, de la vache qui rit, du raisin sur un banc de pierre, place du Casino, dans une foule d’autocars Nice-Paris, Vallée-du-Rhône, à proximité des restaurants de luxe, dans le va-et-vient des touristes américains. Déjà un orchestre jouant dans une salle à une heure de l’après-midi ! Aix-en-Provence est gris. […] J’ai volé. « Trésors à prendre » révèle l’élégance proustienne de l’écriture de Violette Leduc (Arras, 1907-Faucon, 1972). Sorte de cahier de marche, l’ouvrage relate le voyage que l’écrivaine arrageoise entreprend en 1951 sur les routes des Cévennes et du Midi, répondant ainsi aux sollicitations de Simone de Beauvoir (1908-1986) qui avait aimé son premier roman autobiographique, « L’Asphyxie » (1946), et qui préfacera « La Bâtarde » (1964). Elle entreprend sa pérégrination avec un unique sac au dos en suivant scrupuleusement le parcours dessiné au stylo à bille sur une carte par son amie philosophe. La solitude et la souffrance qu’exprime ordinairement la romancière semblent moins pesantes dans ce voyage dans la mémoire et dans le temps. Villes et lieux-dits égrenés selon un itinéraire vagabond, personnages de tout acabit, femmes et hommes rencontrés à la faveur de haltes hôtelières ou atmosphériques composent un itinéraire flamboyant et baroque où les sensations sauvages ou sensuelles se mêlent à une analyse aussi lucide qu’érudite. Ainsi, à l’abbaye de La Chaise-Dieu « le sacristain décrivait des scènes de la Bible en évaluant à l’avance le pourboire de chacun ». Au Monastier, dans le café relais où elle déjeune, elle s’amuse à la contemplation d’un couple : « Le mari, vêtu d’une culotte de cheval, d’une veste de velours rouge foncé, continue de boire à la source des exagérations ». À Florac, un marchand ambulant arabe l’émeut : « Son costume, une longue blouse en toile de Vichy taillée dans le drapeau de la tristesse en dit long. Le sidi vêtu de son cache-détresse se confond avec le sculpteur, l’instituteur, le quincaillier ». Non loin de la cathédrale d’Albi, elle dit avoir « acheté et mangé une gimblette [elle l’écrit gimbette] dans une pâtisserie. Gâteau en forme d’étoile, friandise historique, dure à croquer, sévère, qui se conserve un mois. Je ne suis pas déçue. Il est incontestable que la saveur rudimentaire de la gimblette est une saveur mystique ». En terre occitane, à Cordes, une enfant aux chignons lui confie « le nom des marguerites en pot qui résistent aux quatre saisons : ce sont des comtesses ». Plus loin, elle découvre l’atelier d’un céramiste à Aix-en-Provence : « Ce gaillard me dit pendant qu’il empaquette des plats, des assiettes pour des clients éloignés que la poterie est laide, qu’il faut combattre la poterie laide, qu’il la combat. Mille potiers, mille fours en France… J’aurais vécu jusqu’à ma fin dans l’ignorance des mille potiers, des mille fours. Fernandez peint, couche des poissons au fond de ses plats de terre cuite. L’anse de ses pichets noirs, brillants, est la langue de la matière, une petite vague cuite dans un de ces mille fours que je vois dans la boutique. Je n’ai guère progressé puisque je n’ose pas lui demander des détails sur le levain, la cuisson, le refroidissement de ce pain de terre devenu assiette, cendrier. Je ne veux pas assommer cet artiste énergique, je ne veux pas qu’il perde son temps. » Elle confesse avoir : « Mangé des sardines, des tomates, de la vache qui rit, du raisin sur un banc de pierre, place du Casino, dans une foule d’autocars Nice-Paris, Vallée-du-Rhône, à proximité des restaurants de luxe, dans le va-et-vient des touristes américains. Déjà un orchestre jouant dans une salle à une heure de l’après-midi ! Aix-en-Provence est gris. […] J’ai volé.  J’ai pris ce matin sur l’appui de fenêtre du concierge absent, dans la cour du musée des Tapisseries et d’Ameublement ancien, une revue sous bande adressée à un professeur. J’ai emporté un souvenir d’Aix-en-Provence. C’est la revue des Études Soviétiques ». Le flamboiement baroque de ces notations de voyage est un régal pour les amoureux de la langue française. Aussi est-on en droit de s’étonner de la tiédeur de l’accueil de ses œuvres par le public de son temps, elle qui reçut les rares encouragements de l’élite intellectuelle, dont Jean Cocteau, Jean Genet, Jean-Paul Sartre et Nathalie Sarraute. Un autre grand littérateur, Raymond Queneau, ayant jugé obscènes plus d’une page de « Ravages », son premier roman fut édité par Gallimard privé des cent cinquante premières pages. L’érotisme débridé de la partie censurée imposera un tirage à part, sous le titre « Thérèse et Isabelle » (1966), vingt-huit exemplaires pris en compte par l’industriel parfumeur et mécène Jacques Guérin. J’ai pris ce matin sur l’appui de fenêtre du concierge absent, dans la cour du musée des Tapisseries et d’Ameublement ancien, une revue sous bande adressée à un professeur. J’ai emporté un souvenir d’Aix-en-Provence. C’est la revue des Études Soviétiques ». Le flamboiement baroque de ces notations de voyage est un régal pour les amoureux de la langue française. Aussi est-on en droit de s’étonner de la tiédeur de l’accueil de ses œuvres par le public de son temps, elle qui reçut les rares encouragements de l’élite intellectuelle, dont Jean Cocteau, Jean Genet, Jean-Paul Sartre et Nathalie Sarraute. Un autre grand littérateur, Raymond Queneau, ayant jugé obscènes plus d’une page de « Ravages », son premier roman fut édité par Gallimard privé des cent cinquante premières pages. L’érotisme débridé de la partie censurée imposera un tirage à part, sous le titre « Thérèse et Isabelle » (1966), vingt-huit exemplaires pris en compte par l’industriel parfumeur et mécène Jacques Guérin.

Violette Leduc © Photo X, droits réservés

- Trésors à prendre, par Violette Leduc, préfaces d’Anaïs Frantz et Mireille Brioude, éditions Gallimard, collection L’imaginaire, 300 pages, 1960/2022 ;

- Ravages, par V. Leduc, préfaces de Mathilde Forget et Camille Froidevaux-Metterie, éditions Gallimard, coll. L’imaginaire, hors-série, 444 pages, 1955/2023 ;

- Thérèse et Isabelle, par V. Leduc, postface et notes de Carlo Jansiti, éditions Gallimard, coll. Blanche, 144 pages, 1966/2000 ;

- La Bâtarde, par V. Leduc, préface de Simone de Beauvoir, éditions Gallimard, coll. L’imaginaire, 492 pages, 1964/1996 ;

- L’Asphyxie, par V. Leduc, éditions Gallimard, coll. L’imaginaire, 196 pages, 1946/1987.

Portrait

Les impôts, une histoire de 5 000 ans

La fiscalité manifeste une présence plus ou moins pesante dans les civilisations de l’Antiquité ; « elle se traduit depuis par un certain nombre d’invariants, allant de la nécessité de financer des dépenses intemporelles à l’imposition des plus riches », selon Éric Anceau (professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université) et Jean-Luc Bordron (inspecteur d’académie et inspecteur pédagogique régional honoraire en anglais). Dans « Histoire mondiale des impôts - De l’Antiquité à nos jours », les deux auteurs indiquent que les impôts remontent, a minima, à cinq mille ans : « Il en existe ainsi dans la  Chine des Shang, complètent-ils, dans les cités sumériennes de Mésopotamie, dans l’Égypte pharaonique ou encore dans la civilisation mycénienne du Péloponnèse ». Chine des Shang, complètent-ils, dans les cités sumériennes de Mésopotamie, dans l’Égypte pharaonique ou encore dans la civilisation mycénienne du Péloponnèse ».

Impôts et taxes de différentes natures

La nature de l’élément taxé est très diverse. Ainsi recense-t-on les impôts sur la production et sur le travail. Dans l’Égypte des Lagides, les taxes professionnelles sont très répandues : le phoros est le droit de licence ou de patente que presque chaque activité commerciale doit acquitter. Chez les Romains, le chrysargyre est l’impôt qu’il faut payer pour travailler. Des impôts frappent le commerce, la vente et la consommation : dans la Chine impériale, Pékin fait payer un tribut sur le commerce frontalier avec les peuples étrangers. La propriété, le capital et le patrimoine (biens mobiliers et immobiliers) sont aussi taxés : dans les cités grecques antiques, l’eisphora (littéralement « versement » ou « contribution ») est un impôt sur les fortunes prélevé à titre exceptionnel en temps de guerre. Sont également inventoriées dès l’Antiquité des formes d’impôts sur les revenus, sur les salaires, sur les bénéfices des sociétés et sur les opérations financières. Nous apprenons aussi que pour « occidentaliser » la Russie, Pierre le Grand voulait contraindre ses sujets à ne plus porter de barbes en créant un impôt sur la pilosité ! En France, les guinguettes étaient bâties aux abords des villes pour échapper à une lourde taxation urbaine. À Stockholm, les chanteurs et musiciens du groupe Abba portaient des tenues excentriques parce qu’une loi suédoise permettait une réduction d’impôts sur les vêtements à la condition de ne pas les porter dans la vie de tous les jours…

La France championne du monde

« Avec ses quelque 480 taxes et impôts et sa part de l’impôt, enseigne J.-L. Bordron, la France détient un record du monde ! Elle a toujours été l’un des pays les plus inventifs et prolifiques en matière fiscale… » En 2018, nos gouvernants ont d’ailleurs reçu d’Eurostat (Commission européenne) d’abord, de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ensuite, les titres peu enviables de championne d’Europe et de championne du monde ! En outre, le Code général des impôts comprend 4 500 articles auxquels s’ajoutent 800 autres articles fiscaux répartis dans seize autres codes, mais aussi plus de 10 000 pages de doctrine administrative fiscale ! Dans l’histoire française, certaines de ces inventions fiscales ont marqué les esprits et attisé nombre de révoltes : contribution sur les portes et fenêtres, taxes sur les cartes à jouer, les chiens, les ordures ménagères, les billards, les bicyclettes à leur apparition, les automobiles avec la vignette instaurée en 1956. « N’oublions pas non plus, surenchérit Éric Anceau, que la France a inventé la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) dans les années 1950, « Avec ses quelque 480 taxes et impôts et sa part de l’impôt, enseigne J.-L. Bordron, la France détient un record du monde ! Elle a toujours été l’un des pays les plus inventifs et prolifiques en matière fiscale… » En 2018, nos gouvernants ont d’ailleurs reçu d’Eurostat (Commission européenne) d’abord, de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ensuite, les titres peu enviables de championne d’Europe et de championne du monde ! En outre, le Code général des impôts comprend 4 500 articles auxquels s’ajoutent 800 autres articles fiscaux répartis dans seize autres codes, mais aussi plus de 10 000 pages de doctrine administrative fiscale ! Dans l’histoire française, certaines de ces inventions fiscales ont marqué les esprits et attisé nombre de révoltes : contribution sur les portes et fenêtres, taxes sur les cartes à jouer, les chiens, les ordures ménagères, les billards, les bicyclettes à leur apparition, les automobiles avec la vignette instaurée en 1956. « N’oublions pas non plus, surenchérit Éric Anceau, que la France a inventé la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) dans les années 1950,  ce moyen si ingénieux de percevoir des sommes importantes sur la consommation de façon en apparence indolore que tous les pays de L’Union européenne et de nombreux autres pays l’ont ensuite adopté. » Inventée par le haut fonctionnaire Maurice Lauré en 1954, la TVA a été introduite progressivement dans la fiscalité française au cours des quatre années suivantes. ce moyen si ingénieux de percevoir des sommes importantes sur la consommation de façon en apparence indolore que tous les pays de L’Union européenne et de nombreux autres pays l’ont ensuite adopté. » Inventée par le haut fonctionnaire Maurice Lauré en 1954, la TVA a été introduite progressivement dans la fiscalité française au cours des quatre années suivantes.

Le fisc au cœur des mécontentements

Au Moyen Âge, la plupart des pays européens possèdent des péages sur leurs routes, sur leurs fleuves, mais aussi sur certaines rivières, à l’exception notable de l’Angleterre. Ainsi, la Loire entre Roanne et Nantes ne compte pas moins de 74 bureaux de péage au XIVe siècle et 120 en 1567. C’est à Louis IX, en 1246, que l’on doit l’instauration de la gabelle. Cet impôt sur le sel et les impôts indirects dont ceux dits de première nécessité sont considérés comme injustes ; ils vont cristalliser l’opposition et la révolte parfois violente des assujettis. Il faudra d’ailleurs attendre la loi de finances du 31 décembre 1945 pour voir l’impôt sur le sel définitivement supprimé, soit près de six cents ans après sa création ! Plus près de nous, en janvier 1953, un papetier de Saint-Céré dans le Lot, Pierre Poujade, fédère les travailleurs indépendants, et plus spécialement les commerçants, qui se sentent pressurés et entrent en rébellion contre le fisc. Le meneur du mouvement protestataire fonde un parti politique qui envoie 52 élus à la Chambre des députés (dont le jeune Jean-Marie Le Pen). Évoquant la Révolution française née de la convocation des états généraux nécessitée par l’obligation pour le roi de trouver de nouvelles ressources fiscales, les auteurs de l’« Histoire mondiale des impôts » rappellent qu’outre les « gilets jaunes » (2018), les « bonnets rouges » bretons de 2013 ont repris symboliquement le nom de la révolte de leurs ancêtres contre la taxe du papier timbré instaurée par Louis XIV en 1675… Les artistes ne sont pas épargnés par l’avidité et les représailles du Trésor public. « En novembre 1971, le comique Fernand Raynaud révèle qu’il est sous le coup d’un redressement fiscal et qu’en conséquence il résidera six mois par an en Nouvelle-Calédonie. Tout au long de la décennie, les démêlés de Charles Aznavour, Sylvie Vartan et Michel Polnareff avec le fisc français alimentent la presse. En mars 1984, sur TF1, Serge Gainsbourg brûle aux trois quarts un billet de 500 francs pour montrer ce qui lui reste après le passage des agents du fisc. Cinq ans plus tard, sur un autre plateau de télévision, le chanteur Alain Barrière se dit persécuté depuis douze ans par le fisc qu’il compare à la Gestapo. Condamné lui-même pour fraude fiscale et exilé en Argentine, Florent Pagny en tire une chanson « Ma liberté de pensée »… meneur du mouvement protestataire fonde un parti politique qui envoie 52 élus à la Chambre des députés (dont le jeune Jean-Marie Le Pen). Évoquant la Révolution française née de la convocation des états généraux nécessitée par l’obligation pour le roi de trouver de nouvelles ressources fiscales, les auteurs de l’« Histoire mondiale des impôts » rappellent qu’outre les « gilets jaunes » (2018), les « bonnets rouges » bretons de 2013 ont repris symboliquement le nom de la révolte de leurs ancêtres contre la taxe du papier timbré instaurée par Louis XIV en 1675… Les artistes ne sont pas épargnés par l’avidité et les représailles du Trésor public. « En novembre 1971, le comique Fernand Raynaud révèle qu’il est sous le coup d’un redressement fiscal et qu’en conséquence il résidera six mois par an en Nouvelle-Calédonie. Tout au long de la décennie, les démêlés de Charles Aznavour, Sylvie Vartan et Michel Polnareff avec le fisc français alimentent la presse. En mars 1984, sur TF1, Serge Gainsbourg brûle aux trois quarts un billet de 500 francs pour montrer ce qui lui reste après le passage des agents du fisc. Cinq ans plus tard, sur un autre plateau de télévision, le chanteur Alain Barrière se dit persécuté depuis douze ans par le fisc qu’il compare à la Gestapo. Condamné lui-même pour fraude fiscale et exilé en Argentine, Florent Pagny en tire une chanson « Ma liberté de pensée »…

Jean-Luc Bordron et Éric Anceau © Photos X, droits réservés

- Histoire mondiale des impôts - De l’Antiquité à nos jours, par Éric Anceau et Jean-Luc Bordron, éditions Passés/Composés, 447 pages, 2023 ;

- Parlons impôts en 30 questions, par Jean-Marie Monnier, La Documentation française, 104 pages, 2020.

Varia : les cabanes des gilets jaunes aux ronds-points de la protestation

« Les ronds-points ne furent pas seuls dans la machine protestataire des gilets jaunes. La cabane fut cet autre signe caractérisant le mouvement qui le relie à un autre ensemble de techniques actuelles de résistance et de politisation des existences locales : refus des camps de fortunes des immigrés arrivant en Europe, pratiques radicales des ZAD [Zone à défendre] et des étudiants en lutte au sein des universités, mobilisations des places, etc. La cabane n’est pas un élément de l’environnement urbain détourné de sa fonction par les gilets jaunes ; c’est une construction volontaire, la maquette d’un autre monde possible de relations humaines et, dans certains cas, de rapports inédits à la nature et à ses êtres. Ces cabanes des nouveaux dissidents ou des révoltés d’aujourd’hui ne s’édifient donc "pas pour prendre place, se refaire une place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde des places - de places faites, de places refusées, de places prises ou à prendre"(Marielle Macé, dans Nos cabanes). et, dans certains cas, de rapports inédits à la nature et à ses êtres. Ces cabanes des nouveaux dissidents ou des révoltés d’aujourd’hui ne s’édifient donc "pas pour prendre place, se refaire une place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde des places - de places faites, de places refusées, de places prises ou à prendre"(Marielle Macé, dans Nos cabanes).

« Il s’agit d’y faire et d’y apprendre à plusieurs, de partager, d’habiter autrement, d’exister en autonomie, d’inventer de nouvelles manières de vivre. Certains anticipent même qu’avec la destruction de la planète, ces cabanes pourraient proliférer "dans les ruines du capitalisme" et les interstices des territoires institués et déjà occupés. Leur multiplication sur les ronds-points français à l’hiver 2018 aura certes été éphémère mais elle dénotait aussi cette même coloration écologique, parfois lointaine, d’un mouvement qui a pourtant été interprété dès son départ comme hostile à la sortie du monde carboné.

« Ronds-points et cabanes. Avec ces technologies de lutte, dans le mouvement présent comme dans d’autres mobilisations sur les cinq continents, une nouvelle langue de la protestation s’expérimente et se cherche, qui conjugue en un même lieu opposition et construction, contestation de l’existant et préfiguration d’une autre vie. »

Extrait de « In girum - Les leçons politiques des ronds-points », par Laurent Jeanpierre, éditions La Découverte, 192 pages, 2019.

Carnet : être et mourir selon Jacques Sternberg

Le monologue « Arrête-toi et regarde » inspire à Jacques Sternberg (1923-2006), auteur belge francophone deux phrases : « Du berceau au cercueil il n’y a finalement qu’un mètre d’écart. » Et : « Le futur du verbe être ne peut être que le verbe mourir. » « Je l’aime tout particulièrement, considérait l’auteur belge francophone, car elle me précipite dans des abîmes de réflexion à la fois ontologique et linguistique. Imaginez-vous donc un dictionnaire dont l’entrée de choc serait : « ÊTRE. V. intr. Futur : mourir. »

Liberté, Égalité, Fraternité

Savez-vous que l’expression « Liberté, Égalité, Fraternité » a été adoptée comme « devise républicaine » le 27 février 1848 par la Deuxième République, ressuscitant partiellement un des mots d’ordre de 1793, « Unité, indivisibilité de la République, Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort » ? La devise sera inscrite aux frontons des édifices publics à la faveur de la célébration du 14 juillet 1880.

Délivrez-nous des écrans !

La passion aidant, les travaux d’écriture me font passer des heures et des heures face aux signes fluorescents de mon écran électronique. Parfois, il me faut interrompre le singulier face à face pour rouvrir le Journal de Jules Renard (1864-1910) ou relire les poèmes de Merci l’oiseau ! de Gilbert Cesbron (1913-1979). Salutaire délivrance !

(Dimanche 12 mai 2024)

|

Billet d’humeur

Paroles et musiques

Au tournant de 1850, les Parisiens oisifs se mettent à fréquenter les cafés où les chansonniers produisent gratuitement leur talent. Si le cachet n’existe pas encore, les patrons des caboulots ne tardent pas à louer leurs services pour attirer davantage de clientèle. Les prémisses du show-biz, en quelque sorte. Un soir de juillet 1847, le parolier et dramaturge Ernest Bourget, installé au Café-concert des Ambassadeurs, avenue des Champs-Élysées (8e arr.), entend certaines de ses créations chantées par un interprète attaché à l’établissement. Il proteste auprès du propriétaire et refuse de payer ses consommations. L’altercation dégénère en bagarre. Rejoint par ses amis et compositeurs Paul Henrion et Victor Parizot, Ernest Bourget porte l’affaire devant les tribunaux qui lui donnent raison. L’affaire fait grand bruit. Chansonniers, chanteurs et musiciens se rassemblent autour de leurs trois collègues qui fondent, le 28 février 1850, à titre provisoire, l’Agence centrale pour la perception des droits d’auteurs et compositeurs de musique, qui devient l’année suivante la fameuse Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Sous l’effet des révolutions techniques et culturelles, ladite société (société privée à but non lucratif) aurait de toute façon fini par voir le jour, d’autant que depuis 1849 le droit d’auteur est admis pour les écrivains. Avec le phonographe, la radio, le cinéma parlant (et chantant), la capitale et les provinces se sont mises à chanter, et ils sont de plus en plus nombreux à en vivre, en partie grâce aux droits d’auteurs collectés par la Sacem. Avant les années 1980, l’admission à la Société des auteurs (qui ouvre le droit à une mutuelle et à une retraite) impose au candidat un examen d’entrée. Pour les auteurs : écrire deux couplets et un refrain sur un sujet imposé. Pour les compositeurs : développer, sur seize mesures au moins, un thème musical donné. Georges Brassens franchit avec succès l’épreuve des auteurs en 1942, mais il échoue à son examen de composition en 1952. Édith Piaf doit s’y prendre à deux fois pour obtenir le statut d’auteur. Parmi ses 176 150 membres, la Sacem se prévaut de compter 21 350 affiliés étrangers qui ont un temps résidé en France, à l’exemple de leurs prédécesseurs Sidney Bechet, Sergueï Prokofiev, Igor Stravinsky, Mikis Theodorákis, Giuseppe Verdi et Richard Wagner.

|

Lecture critique

Aviateurs-écrivains et Écrivains-aviateurs : entre l’histoire et le mythe

L’apparition de l’avion dans la littérature a été quasiment consécutive à sa médiatisation, relève Olivier Odaert (académie des beaux-arts de Tournai). « Les vols d’exhibition du Flyer des Frères Wright au camp d’Auvours, près du Mans, en août 1908 et, dans l’année qui suivra, la multiplication des exploits aéronautiques et des meetings internationaux, ont suscité un enthousiasme sans limite, écrit-il dans "Aviateurs-Écrivains Témoins de l’histoire", alimentant une attention médiatique incessante qui va contribuer à précipiter l’apparition de l’avion dans les représentations artistiques : en quelques mois à peine, tous les arts ou presque vont le faire entrer dans leur répertoire, à commencer par la littérature. » Ainsi, les auteurs français ont attendu la deuxième moitié du XIXe siècle pour célébrer les exploits des ballonistes, comme on les appelait alors, sans doute parce que les ancêtres captifs du dirigeable ne les avaient pas marqués. L’universitaire belge en profite pour rappeler que le franciscain Roger Bacon, philosophe et savant anglais, envisagea dès le XIIIe s. la possibilité de construire des engins volants autopropulsés. Les premiers littérateurs à faire entrer l’avion dans leur narration furent le Français Émile Driant alias Capitaine Danrit (1855-1916) à travers son roman « L’Aviateur du Pacifique » publié en 1909 chez Flammarion peu après l’exploit de Louis Blériot et l’Italien Filippo Tommaso Marinetti dans le « Manifeste du futurisme » de 1909. Les peintres cubistes et futuristes Robert Delaunay et Kazimir Malevitch s’emparèrent du sujet en 1911 et 1912, mais le premier peintre de l’aviation reste le douanier (Henri) Rousseau avec « Les Pêcheurs à la ligne avec aéroplane » de 1908. L’Italien Gabriele D’Annunzio fut le premier romancier à utiliser l’avion comme thématique d’un roman réaliste, « Forse che si, forse che no », en 1910. Parmi les aviateurs qui ont pris la plume et publié, il nous faut citer l’as des as de la première guerre, René Fonck (1894-1953), « Mes combats ». Totalisant 75 victoires homologuées, ce dernier n’atteindra cependant pas le prestige de Georges Guynemer (Paris, 1894), mort en héros le 11 septembre 1917 avec 53 victoires homologuées et destinataire de la première biographie d’un aviateur, « Vie héroïque de Guynemer », par Henry Bordeaux, en 1918. L’apparition de l’avion dans la littérature a été quasiment consécutive à sa médiatisation, relève Olivier Odaert (académie des beaux-arts de Tournai). « Les vols d’exhibition du Flyer des Frères Wright au camp d’Auvours, près du Mans, en août 1908 et, dans l’année qui suivra, la multiplication des exploits aéronautiques et des meetings internationaux, ont suscité un enthousiasme sans limite, écrit-il dans "Aviateurs-Écrivains Témoins de l’histoire", alimentant une attention médiatique incessante qui va contribuer à précipiter l’apparition de l’avion dans les représentations artistiques : en quelques mois à peine, tous les arts ou presque vont le faire entrer dans leur répertoire, à commencer par la littérature. » Ainsi, les auteurs français ont attendu la deuxième moitié du XIXe siècle pour célébrer les exploits des ballonistes, comme on les appelait alors, sans doute parce que les ancêtres captifs du dirigeable ne les avaient pas marqués. L’universitaire belge en profite pour rappeler que le franciscain Roger Bacon, philosophe et savant anglais, envisagea dès le XIIIe s. la possibilité de construire des engins volants autopropulsés. Les premiers littérateurs à faire entrer l’avion dans leur narration furent le Français Émile Driant alias Capitaine Danrit (1855-1916) à travers son roman « L’Aviateur du Pacifique » publié en 1909 chez Flammarion peu après l’exploit de Louis Blériot et l’Italien Filippo Tommaso Marinetti dans le « Manifeste du futurisme » de 1909. Les peintres cubistes et futuristes Robert Delaunay et Kazimir Malevitch s’emparèrent du sujet en 1911 et 1912, mais le premier peintre de l’aviation reste le douanier (Henri) Rousseau avec « Les Pêcheurs à la ligne avec aéroplane » de 1908. L’Italien Gabriele D’Annunzio fut le premier romancier à utiliser l’avion comme thématique d’un roman réaliste, « Forse che si, forse che no », en 1910. Parmi les aviateurs qui ont pris la plume et publié, il nous faut citer l’as des as de la première guerre, René Fonck (1894-1953), « Mes combats ». Totalisant 75 victoires homologuées, ce dernier n’atteindra cependant pas le prestige de Georges Guynemer (Paris, 1894), mort en héros le 11 septembre 1917 avec 53 victoires homologuées et destinataire de la première biographie d’un aviateur, « Vie héroïque de Guynemer », par Henry Bordeaux, en 1918.

Dans le même ouvrage, nous avons apprécié l’analyse de Pierre Michel Pranville (université Sorbonne Nouvelle Paris 3) en direction de trois aviateurs et d’un mécanicien, pionniers de l’Aéropostale est intéressante. Henri Delaunay, Paul Vachet, Raymond Vanier et Marcel Moré (mécanicien) pilotaient des Breguet XIV ou des Latécoère (Laté 17, 25, 26 et 28) entre 1917 et 1933 sur les lignes d’Afrique et d’Amérique du Sud. « Les primes de vol sautaient quand le pilote "cassait du bois", raconte P. M. Pranville, et l’étape n’était pas payée quand il la parcourait en plus de six heures ! Quand tout se passait bien, aucune reconnaissance n’était attendue : le mot félicitations n’appartenait pas au vocabulaire du management de l’Aéropostale. Cette discipline de fer subie à parts égales par chacun a soudé les équipes au sol et en vol. »

Dans l’article « Deux biographies légendaires dessinées. Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry », José Domingues de Almeida explique qu’il a préféré la biographie « Mermoz » d’Emmanuel Chadeau (Perrin, 2000) à celle quelque peu romancée de Joseph Kessel rédigée au lendemain de la disparition de l’aviateur. Pour ce qui est de Saint-Exupéry, son attention s’est portée sur le travail du Britannique Paul Webster, « Saint-Exupéry. Vie et mort du petit prince » (éditions du Félin, 2000). Selon Emmanuel Chadeau, Jean Mermoz aurait eu son premier contact avec les avions lors de la « Grande Semaine d’aviation » de Champagne, en août 1909 : Louis Blériot s’y produisait. De son côté Paul Webster situe le baptême de l’air d’Antoine de Saint-Exupéry vers 1912, également dans la foulée des exploits de Blériot. « Les positions idéologiques de Mermoz à un moment sensible de l’histoire européenne (l’entre-deux-guerres), considère J. D. de Almeida, n’ont pas manqué de susciter des nuances, notamment son engagement à droite auprès des Croix-de-Feu, et plus tard du Parti Social français. Antoine de Saint-Exupéry ne partageait pas les tendances politiques de son ami, mais leur fraternité n’en a pas été affectée. » Il rapporte les propos d’Emmanuel Chadeau selon lequel « les retrouvailles entre les deux aviateurs étaient souvent, entre autres, l’occasion de faire lire les manuscrits ou de recueillir les impressions. De "Vol de nuit", on lira que, selon des témoins, "Mermoz n’a pas aimé le livre, mais que, par fraternité, il n’en a rien laissé paraître à Antoine" ».

- Aviateurs-Écrivains Témoins de l’histoire, sous la direction de José Domingues de Almeida (université de Porto, Portugal), Dominique Faria université des Açores, Lisbonne), Maria de Fátima Outeirinho (université de Porto) et António Monteiro (chercheur en histoire de l’aviation, institut polytechnique de Bragança, Portugal), éditions Le Manuscrit, 378 pages, 2017.

Lectures complémentaires :

- Mermoz, par Emmanuel Chadeau, éditions Perrin, 365 pages, 2000 ;

- Saint-Exupéry. Vie et mort du petit prince, par Paul Webster, traduit par Claudine Richetin, éditions du Félin, 436 pages, 2024.

Portrait

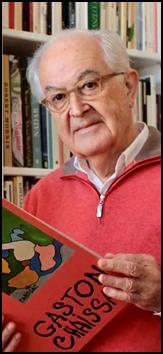

Gaston Chaissac, un Picasso en sabots

Un des mérites d’Henry-Claude Cousseau (Cholet, Maine et Loire, 1946), conservateur général du patrimoine, est de s’abstenir de situer à tout prix Gaston Chaissac (Avallon, 1910-La Roche-sur-Yon, 1964), un usage souvent simplificateur et pas toujours salutaire. L’art de Chaissac, autodidacte de génie, sans culture ni métier ne relève ni de la tradition ni de l’avant-garde. Ce sont les lignes qui l’inspirent, sinueuses, mouvantes ou brisées, des lignes qui dessinent des alvéoles qu’il remplit de couleurs en aplats et, l’imagination aidant, ces lignes qu’il cerne parfois d’un trait noir fomentent des bribes d’histoires où il métamorphose choses et gens. À la toile, il préfère le papier ou le carton d’emballage, le papier peint, les pages de revues ou de journaux, le buvard d’écolier parfois. Dès les années cinquante, il récupère n’importe quel objet de rebut pour le peindre : pierres, os, souches et racines d’arbres, coquilles d’huîtres, couvercles de lessiveuses, bassines et fonds de seaux, vieux paniers, binettes hors service et balais mis au rencart. Ainsi, d’une planche mal équarrie et dressée, il fabrique un « Totem », personnage à part entière, seigneur ou clown, avec sa typologie burlesque et bouffonne. La tôle de zinc, le cuir, l’ardoise, le métal, le fer forgé, le fibrociment ou le bois servent de supports à des trésors d’invention. Vêtu d’une culotte de velours, d’une veste de molesquine, de guêtres et d’une ceinture de flanelle rouge ou bleue, il œuvre la plupart du temps sur ses genoux ou sur un support de fortune alternant dessins et calligrammes, papiers collés et collages : il dit faire « de la peinture rustique moderne ». Un des mérites d’Henry-Claude Cousseau (Cholet, Maine et Loire, 1946), conservateur général du patrimoine, est de s’abstenir de situer à tout prix Gaston Chaissac (Avallon, 1910-La Roche-sur-Yon, 1964), un usage souvent simplificateur et pas toujours salutaire. L’art de Chaissac, autodidacte de génie, sans culture ni métier ne relève ni de la tradition ni de l’avant-garde. Ce sont les lignes qui l’inspirent, sinueuses, mouvantes ou brisées, des lignes qui dessinent des alvéoles qu’il remplit de couleurs en aplats et, l’imagination aidant, ces lignes qu’il cerne parfois d’un trait noir fomentent des bribes d’histoires où il métamorphose choses et gens. À la toile, il préfère le papier ou le carton d’emballage, le papier peint, les pages de revues ou de journaux, le buvard d’écolier parfois. Dès les années cinquante, il récupère n’importe quel objet de rebut pour le peindre : pierres, os, souches et racines d’arbres, coquilles d’huîtres, couvercles de lessiveuses, bassines et fonds de seaux, vieux paniers, binettes hors service et balais mis au rencart. Ainsi, d’une planche mal équarrie et dressée, il fabrique un « Totem », personnage à part entière, seigneur ou clown, avec sa typologie burlesque et bouffonne. La tôle de zinc, le cuir, l’ardoise, le métal, le fer forgé, le fibrociment ou le bois servent de supports à des trésors d’invention. Vêtu d’une culotte de velours, d’une veste de molesquine, de guêtres et d’une ceinture de flanelle rouge ou bleue, il œuvre la plupart du temps sur ses genoux ou sur un support de fortune alternant dessins et calligrammes, papiers collés et collages : il dit faire « de la peinture rustique moderne ».

Un épistolier aux cinq cents correspondants

L’artiste se double d’un épistolier prolixe : il rédige en moyenne cinq à six lettres par jour. Ses correspondants (on les a estimés à cinq cents) sont des artistes, des galeristes, des écrivains, des hommes politiques, des ecclésiastiques, des journalistes. Parmi eux André Bloc (architecte, peintre et sculpteur), André Bourdil (peintre), Louis Cattiaux (peintre et poète), Iris Clert (galeriste), Bernard Coutant (prêtre et peintre amateur), René Drouin, Jean Dubuffet, Jean L’Anselme (poète), Gherasim Luca, Jules Mougin (facteur-poète), Jean Paulhan, Henri Poulaille et Michel Ragon. « Les lettres se voient souvent ornées, remarque H.-C. Cousseau, amplifiées de capricieuses improvisations, sous forme de guirlandes d’écriture, de hampes et de festons de caractères, qui encadrent le corps du texte ou lui offrent la possibilité de s’en échapper pour suivre un chemin de traverse. » Grâce à l’intervention de Dubuffet et de Paulhan, il publie chroniques et poèmes dans la Nouvelle Revue française. Un volume de lettres et de poèmes - choisis par son ami Jean Dubuffet - paraît chez Gallimard en 1951, « Hippobosque au bocage » (l’hippobosque est un genre de mouche parasite qui vit sur le cheval).

Otto Freundlich et Jeanne Kosnick, un couple providentiel

Né en 1910 dans une famille pauvre d’artisans icaunais (habitants de l’Yonne) d’origine paysanne, l’enfant est le benjamin d’une fratrie de quatre enfants. De santé fragile, sa scolarité est écourtée par une succession d’échecs et le divorce précoce de ses parents aggrave, avec la mort de sa mère (en 1931), sa solitude et une certaine instabilité.  Tour à tour marmiton, commis chez un quincailler, apprenti bourrelier et palefrenier de l’administration des haras, il rejoint son frère Roger, brigadier de police, à Paris où il exerce divers petits métiers avant de louer une échoppe de cordonnier au cœur du quartier Mouffetard (5e arr.). Son frère l’héberge au 38 de la rue Denfert-Rochereau. Sur le même palier vit le couple d’artistes Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966) et Otto Freundlich (1878-1943) qui le prend en amitié. Jeanne y dirige une petite académie de peinture, Le Mur, où Chaissac apprend les rudiments du métier, en dessinant ses premiers dessins zoomorphes au crayon de couleur. Avec Otto, elle l’encourage à peindre et à dessiner et lui fait découvrir l’art abstrait. Ce sont eux qui organiseront sa première exposition parisienne, à la galerie Gerbo, en décembre 1938, une initiative due à Albert Gleizes, un des fondateurs du cubisme, et à sa femme Juliette Roche à qui le couple Kosnick-Freundlich avait montré les travaux de Chaissac. Au dos du carton d’invitation que Freundlich envoie à Picasso, il a ajouté à la main : « Voici un tout jeune que nous protégeons ». « C’est aussi dès 1940 le cas d’André Lhote, critique artistique à la NRF, précise H.-C. Cousseau dans la monographie "Gaston Chaissac", André Lhote qui lui ouvre la voie vers Jean Paulhan (1943), Raymond Queneau et Jean Dubuffet (1944), enfin d’André Bloc, le fondateur de la revue "Aujourd’hui : art et architecture", rencontré en 1942 à Saint-Rémy-de-Provence chez les Gleizes. ». Tour à tour marmiton, commis chez un quincailler, apprenti bourrelier et palefrenier de l’administration des haras, il rejoint son frère Roger, brigadier de police, à Paris où il exerce divers petits métiers avant de louer une échoppe de cordonnier au cœur du quartier Mouffetard (5e arr.). Son frère l’héberge au 38 de la rue Denfert-Rochereau. Sur le même palier vit le couple d’artistes Jeanne Kosnick-Kloss (1892-1966) et Otto Freundlich (1878-1943) qui le prend en amitié. Jeanne y dirige une petite académie de peinture, Le Mur, où Chaissac apprend les rudiments du métier, en dessinant ses premiers dessins zoomorphes au crayon de couleur. Avec Otto, elle l’encourage à peindre et à dessiner et lui fait découvrir l’art abstrait. Ce sont eux qui organiseront sa première exposition parisienne, à la galerie Gerbo, en décembre 1938, une initiative due à Albert Gleizes, un des fondateurs du cubisme, et à sa femme Juliette Roche à qui le couple Kosnick-Freundlich avait montré les travaux de Chaissac. Au dos du carton d’invitation que Freundlich envoie à Picasso, il a ajouté à la main : « Voici un tout jeune que nous protégeons ». « C’est aussi dès 1940 le cas d’André Lhote, critique artistique à la NRF, précise H.-C. Cousseau dans la monographie "Gaston Chaissac", André Lhote qui lui ouvre la voie vers Jean Paulhan (1943), Raymond Queneau et Jean Dubuffet (1944), enfin d’André Bloc, le fondateur de la revue "Aujourd’hui : art et architecture", rencontré en 1942 à Saint-Rémy-de-Provence chez les Gleizes. ».

Une ascendance nomade et pastorale

Nommé à l’automne 1941 chef d’atelier à la cordonnerie de Salagnac-Clairvivre, en Dordogne, où il est admis au sanatorium pour traiter ses troubles pulmonaires, Chaissac prolonge certaines pratiques artisanales apprises pendant son adolescence et il s’initie à l’imprimerie et à la métallurgie. Les années suivantes, il puise largement son inspiration dans le répertoire des arts décoratifs.  En 1942, il épouse à Vix, aux portes du marais poitevin, Camille Guibert, quelques jours avant la naissance de leur fille Annie. Institutrice très laïque, Camille habite Clairvivre depuis six ans ; elle est nommée à Boulogne, dans le canton des Essarts, en Vendée, où le couple s’installe. Anticlérical virulent dans un département profondément catholique, il passe pour un fou à décorer comme il le fait les murs de son jardin de bonshommes qu’il qualifie de « dandys de murailles » (1948). Deux ans auparavant, à l’été 1946, sa renommée s’établit. Un article élogieux de Joseph Bonnenfant, est aussi retentissant que les échos laudateurs émis depuis la capitale : « J’ai découvert un Picasso en sabots, doublé d’un poète, égaré dans le bocage vendéen », écrit joliment le journaliste d’Ouest France. En 1942, il épouse à Vix, aux portes du marais poitevin, Camille Guibert, quelques jours avant la naissance de leur fille Annie. Institutrice très laïque, Camille habite Clairvivre depuis six ans ; elle est nommée à Boulogne, dans le canton des Essarts, en Vendée, où le couple s’installe. Anticlérical virulent dans un département profondément catholique, il passe pour un fou à décorer comme il le fait les murs de son jardin de bonshommes qu’il qualifie de « dandys de murailles » (1948). Deux ans auparavant, à l’été 1946, sa renommée s’établit. Un article élogieux de Joseph Bonnenfant, est aussi retentissant que les échos laudateurs émis depuis la capitale : « J’ai découvert un Picasso en sabots, doublé d’un poète, égaré dans le bocage vendéen », écrit joliment le journaliste d’Ouest France.

Selon son biographe, dans une lettre adressée à ses amis Otto Freundlich et Jeanne Kosnick-Kloss, Gaston Chaissac explique pour la première fois sa généalogie : « Il y expose en effet pour la première fois la complexité de ses aspirations, les raisons de son tropisme oriental, ses racines celtiques et sa nostalgie innée d’une vie primitive, par une double ascendance terrienne, à la fois nomade et pastorale. Il explique les affinités que "le caractère persan de ses travaux", son langage imagé, entretiennent avec les civilisations de l’Orient, leur sagesse et leurs religions, se sentant "moins attiré par le catholicisme que par le bouddhisme", le druidisme et le brahmanisme et leur commune croyance dans des vies successives. Pour composite et complexe qu’il apparaisse, ce panorama se présente bien comme la projection de sa propre histoire. »

Gaston Chaissac © Photo montage X, droits réservés

Henry-Claude Cousseau, ancien directeur de l’École des beaux-arts de Paris

© Photo X, droits réservés

- Gaston Chaissac, par Henry-Claude Cousseau, éditions Flammarion, 320 pages, 2022.

Lecture complémentaire :

- Chaissac-Mougin, Une correspondance, 1948 à 1963, éditions Travers (Philippe Marchal, éditeur), n° 58, Fougerolles, 2012.

Varia : les jazzmen de l’allée des casseroles à New York

« Les États-Unis ont accueilli, entre 1880 et 1910, vingt millions d’immigrants qui avaient besoin de distractions, induisant l’apparition d’une véritable industrie du divertissement. Pour des raisons liées d’une part à un fort antisémitisme et d’autre part au fait que d’autres professions étaient déjà largement occupées par les Américains en place, un certain nombre d’immigrants juifs se sont ainsi orientés vers ce secteur, et particulièrement vers celui de la musique populaire. Réunis dans une rue qu’on appelait par dérision Tin Pan Alley, c’est-à-dire "l’allée des casseroles" à cause de la cacophonie qui provenait des fenêtres, ces musiciens avaient pour tâche de composer des chansons qui se vendaient ensuite à la criée, sous forme de partition, dans les lieux de rassemblement populaire à New York. C’est ainsi que furent composées Tea for Two, Just a Gigolo ou Swanee, chansons qui pouvaient être écrite par des compositeurs éduqués tels les frères Gershwin, Cole Porter, ou totalement autodidactes comme Irvin Berlin qui ne savait pas écrire la musique et jouait dans un seul ton et d’un doigt. Ces partitions qui se sont vendues par millions, étaient alors chantées dans les rues par des démarcheurs qui firent pour certains de très brillantes carrières dans l’industrie du divertissement : Al Jolson devint la première vedette du cinéma parlant grâce au film Le Chanteur de jazz, Harry Cohn fut fondateur de la firme Columbia, et Jack Warner créa les Warner Brothers. Les musiciens de jazz, curieusement, se sont très souvent inspirés de telles productions, d’un genre éminemment mineur donc mais qui allaient, transformées par les jazzmen, devenir des œuvres majeures du XXe siècle. Je pense ainsi à pratiquement toute la discographie de Billie Holliday, à la version de Smoke Gets into Your Eyes par Thelonious Monk, ou encore à l’adaptation par John Coltrane de My Favorite Things qui était initialement une petite valse tirée de l’opérette la Mélodie du bonheur de Richard Rogers et Oscar Hammerstein. » « Les États-Unis ont accueilli, entre 1880 et 1910, vingt millions d’immigrants qui avaient besoin de distractions, induisant l’apparition d’une véritable industrie du divertissement. Pour des raisons liées d’une part à un fort antisémitisme et d’autre part au fait que d’autres professions étaient déjà largement occupées par les Américains en place, un certain nombre d’immigrants juifs se sont ainsi orientés vers ce secteur, et particulièrement vers celui de la musique populaire. Réunis dans une rue qu’on appelait par dérision Tin Pan Alley, c’est-à-dire "l’allée des casseroles" à cause de la cacophonie qui provenait des fenêtres, ces musiciens avaient pour tâche de composer des chansons qui se vendaient ensuite à la criée, sous forme de partition, dans les lieux de rassemblement populaire à New York. C’est ainsi que furent composées Tea for Two, Just a Gigolo ou Swanee, chansons qui pouvaient être écrite par des compositeurs éduqués tels les frères Gershwin, Cole Porter, ou totalement autodidactes comme Irvin Berlin qui ne savait pas écrire la musique et jouait dans un seul ton et d’un doigt. Ces partitions qui se sont vendues par millions, étaient alors chantées dans les rues par des démarcheurs qui firent pour certains de très brillantes carrières dans l’industrie du divertissement : Al Jolson devint la première vedette du cinéma parlant grâce au film Le Chanteur de jazz, Harry Cohn fut fondateur de la firme Columbia, et Jack Warner créa les Warner Brothers. Les musiciens de jazz, curieusement, se sont très souvent inspirés de telles productions, d’un genre éminemment mineur donc mais qui allaient, transformées par les jazzmen, devenir des œuvres majeures du XXe siècle. Je pense ainsi à pratiquement toute la discographie de Billie Holliday, à la version de Smoke Gets into Your Eyes par Thelonious Monk, ou encore à l’adaptation par John Coltrane de My Favorite Things qui était initialement une petite valse tirée de l’opérette la Mélodie du bonheur de Richard Rogers et Oscar Hammerstein. »

Extrait de « Minor Swing, Major Companies, le jazz : un art indiscipliné », un propos de Jean-Luc Poueyto (anthropologue), issu de l’ouvrage « Existe-t-il des arts "mineurs" ? Traditions, mutations et dé-définitions, de la Renaissance à l’art actuel », sous la direction d’Évelyne Toussaint (professeur d’histoire de l’art contemporain et d’esthétique), Presses de l’université de Pau et des pays de l’Adour, 142 pages, 2012.

Carnet : de la sincérité

« J’ai pleine confiance en votre jugement, m’a lancé un peintre en devenir, je vous le dis très sincèrement ». Quelle improbable vertu que la sincérité. « Les hommes sont toujours sincères, assurait le romancier et auteur dramatique Tristan Bernard (1866-1947). Ils changent de sincérité, voilà tout. »

Le journalisme, une mise en spectacle de lui-même

Je pense n’être ni intolérant ni élitiste, mais depuis des années je ne peux regarder que la chaîne d’information LCI et encore en dilution homéopathique. Le journalisme que j’ai pratiqué et enseigné n’est plus qu’une mise en spectacle de lui-même ainsi que le considère si pertinemment l’essayiste Stéphane Zagdanski (Paris, 1963). Au lieu d’être un moyen commode de décrypter la réalité du monde, il se transforme en une sorte de religion qui travestit parfois effrontément cette réalité. L’ethnologue et sociologue Georges Balandier (1920-2016) avait donné l’alarme en son temps : « Le mal démocratique aujourd’hui c’est l’anesthésie cathodique de la vie politique ».

(Lundi 13 mai 2024)

Comprendre une œuvre d’art

La critique d’art se situe au croisement d’un réseau multidisciplinaire (iconologie, iconographie, sciences et philosophie de l’esthétique, anthropologie culturelle, sociologie, histoire comparée, histoire des techniques et des matières, études de la forme et du langage…). Un réseau multiple et complexe. Ainsi est l’œuvre d’art. Le philosophe Benedetto Croce a écrit : « Comprendre une œuvre d’art c’est saisir le tout dans ses parties et les parties dans le tout […]. La vraie interprétation historique et la vraie critique esthétique ne font qu’un. »

(Propos de Toni Maraini [Tokyo, 1941], historienne de l’art et écrivaine).

Clabaudage

Le regret de n’être pas l’ami intime d’un écrivain qu’on aime nous en fait dire du mal. (18 juin 1890)

(Jules Renard, Journal 1887-1910, Nrf Pléiade)

Le sens métaphysique

Le même artiste m’a demandé de quelle manière je regardais son carnet d’esquisses et ses premières peintures. Question délicate à laquelle j’ai répondu au terme d’une courte réflexion : « Il s’agit pour moi de déceler dans la fixité du regard d’un de vos modèles, dans la perspective flottante de votre paysage méditerranéen ou dans l’ombre portée du vieux chêne dans la lande, ce qui est caché : le sens métaphysique.

(Mardi 14 mai 2024)

Philosophons

Je me situe, bien modestement certes, plus près de Nietzsche que de Kant, plus près de Démocrite, Montaigne, Lichtenberg, Pascal, Rousseau… Sans doute est-ce le fruit de mes lectures… et des livres que je n’ai pas lus. La pensée systématique est un tel corset que l’imagination n’a plus assez de marge de manœuvre. On ne choisit pas, paraît-il, c’est déjà programmé dans nos gênes.

(Mercredi 15 mai 2024)

|

Billet d’humeur

Fleur de sel

Elle reste un des dons de la nature : en juillet le saunier récolte dans les marais la fleur de sel qui naît à la surface des saumures concentrées, chargées en sel de magnésium. Le sel de mer - au fait, on ne sait toujours pas pourquoi la mer est devenue salée ! - le sel de mer se dépose sous la brûlure des fortes chaleurs. Avec le refroidissement nocturne, le volume des saumures se contracte et, par un processus de sursaturation, une cristallisation de surface intervient. C’est « l’affleur de sel », affleur en un seul mot qui, par assonance, est devenue plus poétiquement la « fleur de sel » (en trois mots), un peu comme la fleur de soufre ou comme la fleur de plâtre affleurent à la surface. Jadis, les alchimistes s’étonnaient des propriétés paradoxales du sel : nécessaire à la vie et toxique, donnant de la saveur aux aliments et pouvant les rendre amers, piquant et guérissant, tuant les microbes et capables de détruire les tissus. En outre, ses effets stérilisants ont donné à l’homme l’idée de le semer en terre pour la rendre stérile... Au Japon, les champions de sumo en répandent sur le ring avant les combats, en signe de purification et afin que la lutte soit menée dans un esprit de loyauté. En France, la mémoire collective reste marquée par la gabelle de l’Ancien Régime, une mesure d’autant plus injuste que cet impôt sur le sel suscitait une répression forcenée de la contrebande exercée par les faux sauniers : sanction minimale, 200 livres d’amende, soit le revenu annuel moyen d’un travailleur du peuple ! Jusqu’en 1946 (année de la suppression de la gabelle), le saunier a vécu sous la surveillance du gabelou ou du douanier. Aujourd’hui encore, ne parle-t-on pas d’une addition salée ? Consommer ensemble le pain et le sel signifiait une amitié indestructible pour les Sémites. D’ailleurs, en Pologne, le proverbe « avoir mangé avec quelqu’un un tonneau de sel » est l’expression d’une profonde et durable amitié. Autrefois, en Suède, les jeunes filles avaient coutume de manger un ou deux harengs salés la nuit de la Saint-Jean, afin d’avoir soif durant leur sommeil : elles espéraient ainsi se voir offrir à boire, en rêve, par le jeune homme qui deviendrait leur mari. Tradition saugrenue ? Vous en jugerez vous-même en gardant toutefois à l’esprit que le mot de « saugrenu » a pour étymologie le grain de sel, celui que l’on verse dans une discussion pour y apporter sa touche, un piquant d’originalité.

|

Lecture critique

Il était une fois en Cévennes avec Jean Carrière

Fils d’un chef d’orchestre (des opéras de Nice et de Lyon) et d’une pianiste, Jean Carrière (Nîmes, 1928-Domessargues, 2005) se mit à écrire à l’âge de 15 ans et sa passion précoce se renforça après avoir lu et rencontré Jean Giono à Manosque. Monté à Paris en 1953, il est successivement critique musical et chroniqueur littéraire à l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française). En 1967, le prix de l’Académie française lui est attribué pour son premier roman, « Retour à Uzès ». Cinq ans plus tard, le 21 novembre 1972, le prix Goncourt couronne son deuxième roman, « L’Épervier de Maheux » publié  chez Jean-Jacques Pauvert. Coureur infatigable des garrigues et des forêts de châtaigniers, il y dépeint les Cévennes et ses paysans dans leur sombre et austère grandeur. Ce prix et l’énorme réussite qui l’accompagne (près de deux millions d’exemplaires vendus et des traductions en quatorze langues) lui voudront une grave dépression et des difficultés durables. Admirateur de Julien Gracq, avec lequel il entretint une correspondance, il en réfère avec le même enthousiasme à l’œuvre de John Steinbeck et de Charles Ferdinand Ramuz. Outre « La Caverne des pestiférés » (Pauvert, 1978-1979) et « Les Années sauvages » (Laffont/Pauvert, 1986), entre une vingtaine d’ouvrages, il a écrit un livre sur une actrice américaine qui le fascinait et qu’il a rencontrée, « Sigourney Weaver, portrait et itinéraire d’une femme accomplie » (La Martinière, 1994). Jean Carrière est mort dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2005, à l’âge de 76 ans, à Domessargues, un village dans les vignes situé sur la route d’Alès et dominé par une église wisigothique, flanquée d’un micocoulier géant, où il résidait depuis une vingtaine d’années avec son épouse, Françoise Bouet, maîtresse d’école. chez Jean-Jacques Pauvert. Coureur infatigable des garrigues et des forêts de châtaigniers, il y dépeint les Cévennes et ses paysans dans leur sombre et austère grandeur. Ce prix et l’énorme réussite qui l’accompagne (près de deux millions d’exemplaires vendus et des traductions en quatorze langues) lui voudront une grave dépression et des difficultés durables. Admirateur de Julien Gracq, avec lequel il entretint une correspondance, il en réfère avec le même enthousiasme à l’œuvre de John Steinbeck et de Charles Ferdinand Ramuz. Outre « La Caverne des pestiférés » (Pauvert, 1978-1979) et « Les Années sauvages » (Laffont/Pauvert, 1986), entre une vingtaine d’ouvrages, il a écrit un livre sur une actrice américaine qui le fascinait et qu’il a rencontrée, « Sigourney Weaver, portrait et itinéraire d’une femme accomplie » (La Martinière, 1994). Jean Carrière est mort dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2005, à l’âge de 76 ans, à Domessargues, un village dans les vignes situé sur la route d’Alès et dominé par une église wisigothique, flanquée d’un micocoulier géant, où il résidait depuis une vingtaine d’années avec son épouse, Françoise Bouet, maîtresse d’école.

Des paysans venus des hauteurs de l’Aigoual…

« C’est au début du XIXe siècle, évoque Jean Carrière dans "L’Épervier de Maheux", que des Reilhan ont quitté les hauteurs de l’Aigoual, où, du côté de Camprieu, leurs ancêtres s’étaient mis à l’écart des dragonnades, pour se fixer à Maheux ; une date en fait foi, ainsi que les initiales du défunt, gravées par une main maladroite sur une feuille de schiste plantée à la tête de la plus ancienne tombe : 1808, une vingtaine d’années après l’édit de tolérance qui remettait officiellement les huguenots dans leurs meubles, ou dans ce qu’il en restait. »

Dans le haut-pays cévenol, Reilhan le Taciturne, né en 1895, a rendu son dernier souffle veillé par sa femme, une cousine de Bessèges qui l’avait épousé au terme d’une correspondance où le prétendant invitait sa promise à le rejoindre dans une Arcadie mythique à travers des lettres d’amour assemblées à partir de la narration des feuilletons publiés dans les vieux journaux de l’époque… Arcadie mythique, le hameau désolé de Maheux où l’action se déroule entre 1948 et 1954 dépend d’une commune lozérienne, Saint-Julien d’Arpaon, entre Florac et Le Pont-de-Montvert : c’est un hameau de pauvres masures pierreuses perchées dans l’univers brûlant de la garrigue, de la montagnette et de la solitude. Les maheux sont les constructions locales, plus ou moins délabrées, emprisonnées par les ronces, les racines, les herbes folles et l’oubli que les autochtones nomment aussi - allez savoir pourquoi ! – des « folies ». Abel et Joseph-Samuel (nés en 1922 et 1931) sont les deux garçons du couple, fervents adeptes des travaux saisonniers et employés à la scierie de Florac. Lorsque Joseph, pratiquant assidu et lecteur boulimique de la bible, quitte la maison familiale pour se mettre au service d’un pasteur d’Anduze en qualité de secrétaire, Abel persiste à vivre et travailler dans ces landes inanimées, seul à piéger les grives au large du plateau ou à tirer le lièvre qui améliorera l’ordinaire, seul à travers les bois qu’on dépèce ou la genêtière qu’on défriche. Les péripéties se succèdent sous le regard de la mère, du docteur Stephan, médecin de la famille, de Marie Despuech, la petite amie d’Abel, et du facteur Deleuze. Le postier a la mauvaise idée de faire entendre à Abel que la combe de Maheux est située au pied d’une montagne qui s’appelle l’Aiqualette, c’est-à-dire là où il y a de l’eau. Dès lors, Abel qui a été un vaillant sapeur à la mine de Villemagne rompu par conséquent à l’art du boisage et du cuvelage, Abel va creuser pendant des jours et des jours un puits pour atteindre la nappe salvatrice tandis que dans les cieux impénétrables un épervier alterne lents planés et discrets battements d’ailes. Nous n’en dirons pas davantage afin de ne pas déflorer l’issue romanesque de l’intrigue. C’est un livre d’exception en tout cas à (re)lire pour la restitution délicate et puissante qu’il donne d’une partie de la mémoire et de la mentalité cévenoles. Dans le haut-pays cévenol, Reilhan le Taciturne, né en 1895, a rendu son dernier souffle veillé par sa femme, une cousine de Bessèges qui l’avait épousé au terme d’une correspondance où le prétendant invitait sa promise à le rejoindre dans une Arcadie mythique à travers des lettres d’amour assemblées à partir de la narration des feuilletons publiés dans les vieux journaux de l’époque… Arcadie mythique, le hameau désolé de Maheux où l’action se déroule entre 1948 et 1954 dépend d’une commune lozérienne, Saint-Julien d’Arpaon, entre Florac et Le Pont-de-Montvert : c’est un hameau de pauvres masures pierreuses perchées dans l’univers brûlant de la garrigue, de la montagnette et de la solitude. Les maheux sont les constructions locales, plus ou moins délabrées, emprisonnées par les ronces, les racines, les herbes folles et l’oubli que les autochtones nomment aussi - allez savoir pourquoi ! – des « folies ». Abel et Joseph-Samuel (nés en 1922 et 1931) sont les deux garçons du couple, fervents adeptes des travaux saisonniers et employés à la scierie de Florac. Lorsque Joseph, pratiquant assidu et lecteur boulimique de la bible, quitte la maison familiale pour se mettre au service d’un pasteur d’Anduze en qualité de secrétaire, Abel persiste à vivre et travailler dans ces landes inanimées, seul à piéger les grives au large du plateau ou à tirer le lièvre qui améliorera l’ordinaire, seul à travers les bois qu’on dépèce ou la genêtière qu’on défriche. Les péripéties se succèdent sous le regard de la mère, du docteur Stephan, médecin de la famille, de Marie Despuech, la petite amie d’Abel, et du facteur Deleuze. Le postier a la mauvaise idée de faire entendre à Abel que la combe de Maheux est située au pied d’une montagne qui s’appelle l’Aiqualette, c’est-à-dire là où il y a de l’eau. Dès lors, Abel qui a été un vaillant sapeur à la mine de Villemagne rompu par conséquent à l’art du boisage et du cuvelage, Abel va creuser pendant des jours et des jours un puits pour atteindre la nappe salvatrice tandis que dans les cieux impénétrables un épervier alterne lents planés et discrets battements d’ailes. Nous n’en dirons pas davantage afin de ne pas déflorer l’issue romanesque de l’intrigue. C’est un livre d’exception en tout cas à (re)lire pour la restitution délicate et puissante qu’il donne d’une partie de la mémoire et de la mentalité cévenoles.

Jean Carrière © Photo X, droits réservés

- L’Épervier de Maheux, par Jean Carrière, Les Presses de la Cité, collection Terres de France, 333 pages, 2015.

Lecture complémentaire :

- Les Années sauvages, par J. Carrière, éditions de la Belle Étoile, 464 pages, 2024.

Portrait

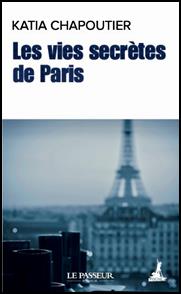

Flânerie initiatique dans le Paris de Katia Chapoutier

Lecture faite de l’ouvrage « Les Vies secrètes de Paris », la capitale offre au lecteur de nouveaux aspects, insoupçonnés et anecdotiques, plus intimes et plus secrets, au travers de lieux et de personnages que son auteure, Katia Chapoutier (Tain-l’Hermitage, 1973), présente parfois par le truchement de témoins pratiquement inconnus. Ainsi, c’est Caroline Serré, diplômée d’archéologie et férue de langues orientales qui nous dit sa passion du musée d’Orsay dont elle est la responsable de la sécurité. Entre l’étude de l’arabe aux Langues orientales et la remontée du Mékong, cette grande voyageuse se plaît à explorer la nuit les étages de la cathédrale de l’impressionnisme où elle ne se lasse pas d’inspecter les mille et une facettes des Monet (les Coquelicots), Renoir (le Bal du Moulin de la Galette), Caillebotte (Les Raboteurs de parquet), Degas, Guillaumet, Gauguin et Van Gogh (la Nuit étoilée), très attentive aux histoires que nous murmurent les chefs-d’œuvre. Presqu’au faîte de la tour Eiffel, Wilhelm Dubelloy, agent d’accueil, confie une singulière histoire. « Un jour, en me dirigeant vers la cantine du personnel (soit dit en passant la plus haute de France car elle est à 115 mètres de haut), j’aperçois une femme en train d’écrire. Elle est adossée à la porte qui donne accès au restaurant d’entreprise. Je lui fais gentiment comprendre qu’elle doit se lever pour que je puisse passer. Elle s’exécute et me dit : "Oh ! vous travaillez ici ?" Et elle commence alors à engager la conversation. Après quelques questions, elle finit par me dire : "Vous savez, je suis mariée à la tour Eiffel." » Et comme pour donner corps à l’information, elle écarte son bustier et Wim découvre, médusé, un tatouage de 20 centimètres, logé entre ses deux seins, qui représente la tour Eiffel. « Si ce n’est pas de l’amour, cela ! s’amuse-t-il. Ensuite, elle m’avoue qu’elle a également le viaduc de Garabit tatoué sur le bas du dos. Je vais finalement apprendre qu’elle a poussé son attachement à la tour jusqu’à changer son nom de famille pour devenir madame Eiffel ! » Belle et blonde, franche et directe, Andrée Deissenberg veille à l’histoire du cabaret : « C’est amusant, observe la directrice du Crazy Horse, notre nom est tellement célèbre et pourtant, qui connaît vraiment le Crazy ? La journée, vous passez devant et vous ne le remarquez même pas. J’adore cette idée. Des fois, je rêve même de dissimuler complètement l’entrée pour encore plus d’intimité. Ici, en 1951, il faut imaginer que c’étaient des caves où l’on conservait des pommes de terre et du vin. Alain bernardin a tout transformé. Il a réussi, peu à peu, à créer une salle sans pilier. » La troupe compte dix-sept danseuses. Chaque soir, elles sont douze sur scène. La sélection des danseuses est drastique, et les critères particulièrement stricts. Elles doivent mesurer entre 1,68 et 1,72 mètre et ne pas être maigres. Lecture faite de l’ouvrage « Les Vies secrètes de Paris », la capitale offre au lecteur de nouveaux aspects, insoupçonnés et anecdotiques, plus intimes et plus secrets, au travers de lieux et de personnages que son auteure, Katia Chapoutier (Tain-l’Hermitage, 1973), présente parfois par le truchement de témoins pratiquement inconnus. Ainsi, c’est Caroline Serré, diplômée d’archéologie et férue de langues orientales qui nous dit sa passion du musée d’Orsay dont elle est la responsable de la sécurité. Entre l’étude de l’arabe aux Langues orientales et la remontée du Mékong, cette grande voyageuse se plaît à explorer la nuit les étages de la cathédrale de l’impressionnisme où elle ne se lasse pas d’inspecter les mille et une facettes des Monet (les Coquelicots), Renoir (le Bal du Moulin de la Galette), Caillebotte (Les Raboteurs de parquet), Degas, Guillaumet, Gauguin et Van Gogh (la Nuit étoilée), très attentive aux histoires que nous murmurent les chefs-d’œuvre. Presqu’au faîte de la tour Eiffel, Wilhelm Dubelloy, agent d’accueil, confie une singulière histoire. « Un jour, en me dirigeant vers la cantine du personnel (soit dit en passant la plus haute de France car elle est à 115 mètres de haut), j’aperçois une femme en train d’écrire. Elle est adossée à la porte qui donne accès au restaurant d’entreprise. Je lui fais gentiment comprendre qu’elle doit se lever pour que je puisse passer. Elle s’exécute et me dit : "Oh ! vous travaillez ici ?" Et elle commence alors à engager la conversation. Après quelques questions, elle finit par me dire : "Vous savez, je suis mariée à la tour Eiffel." » Et comme pour donner corps à l’information, elle écarte son bustier et Wim découvre, médusé, un tatouage de 20 centimètres, logé entre ses deux seins, qui représente la tour Eiffel. « Si ce n’est pas de l’amour, cela ! s’amuse-t-il. Ensuite, elle m’avoue qu’elle a également le viaduc de Garabit tatoué sur le bas du dos. Je vais finalement apprendre qu’elle a poussé son attachement à la tour jusqu’à changer son nom de famille pour devenir madame Eiffel ! » Belle et blonde, franche et directe, Andrée Deissenberg veille à l’histoire du cabaret : « C’est amusant, observe la directrice du Crazy Horse, notre nom est tellement célèbre et pourtant, qui connaît vraiment le Crazy ? La journée, vous passez devant et vous ne le remarquez même pas. J’adore cette idée. Des fois, je rêve même de dissimuler complètement l’entrée pour encore plus d’intimité. Ici, en 1951, il faut imaginer que c’étaient des caves où l’on conservait des pommes de terre et du vin. Alain bernardin a tout transformé. Il a réussi, peu à peu, à créer une salle sans pilier. » La troupe compte dix-sept danseuses. Chaque soir, elles sont douze sur scène. La sélection des danseuses est drastique, et les critères particulièrement stricts. Elles doivent mesurer entre 1,68 et 1,72 mètre et ne pas être maigres.  « Nos danseuses font plutôt un 38 qu’un 34, explique-t-elle. Aucune chirurgie esthétique n’est tolérée, le corps doit être naturellement parfait. Et il faut bien sûr savoir danser. » À la clé, un contrat à durée indéterminé qui courra tant que le corps répondra aux exigences du cabaret. À l’Opéra Garnier, au 8 de la rue Scribe, Gilles Djerouane, responsable technique, n’en finit pas de louer les fastes des lieux et d’insister sur l’originalité du réservoir, de 6 000 m3 d’eau, qui leste le bâtiment. On y accède par une trappe ; unique en son genre à Paris, il est le lieu d’entraînement des pompiers des brigades subaquatiques. G. Djerouane ne résiste pas au plaisir de montrer à Katia Chapoutier, derrière la scène de l’institution, le foyer de la danse pour les ballerines, un lieu méconnu du public : « Au XIXe siècle, les hommes de la haute société ont la possibilité d’y jeter un coup d’œil pour admirer les jeunes filles. Peu argentées, celles-ci se laissent parfois approcher pour un peu plus de confort matériel. De là viendra l’expression "avoir une danseuse". » Au 16 de la rue du Repos (20e arr.), le pétulant Roger Vanni lance, l’œil malicieux : « Savez-vous qui était le Père de La Chaise ? C’était le confesseur de Louis XIV. Rien que ça ! Le cimetière date du début du XIXe siècle. Mais personne n’avait vraiment envie d’être enterré là car ces faubourgs étaient trop éloignés de Paris. » Un artiste et pensionnaire du cimetière du Père-Lachaise dont Roger Vanni est fier, c’est bien le mime Marceau. Il aime montrer aux visiteurs la photo du mime au côté de Michael Jackson. « Vous vous souvenez du "moonwalk" ? Eh bien, Michael Jackson avait trouvé l’idée chez le mime Marceau. Eh oui, c’est bien notre mime national qui l’avait inventé, mais il appelait cela "la danse contre le vent". » Sur la tombe, quelques cailloux posés par les visiteurs rappellent la confession juive de Marceau, Marcel Mangel de son vrai nom. « Nos danseuses font plutôt un 38 qu’un 34, explique-t-elle. Aucune chirurgie esthétique n’est tolérée, le corps doit être naturellement parfait. Et il faut bien sûr savoir danser. » À la clé, un contrat à durée indéterminé qui courra tant que le corps répondra aux exigences du cabaret. À l’Opéra Garnier, au 8 de la rue Scribe, Gilles Djerouane, responsable technique, n’en finit pas de louer les fastes des lieux et d’insister sur l’originalité du réservoir, de 6 000 m3 d’eau, qui leste le bâtiment. On y accède par une trappe ; unique en son genre à Paris, il est le lieu d’entraînement des pompiers des brigades subaquatiques. G. Djerouane ne résiste pas au plaisir de montrer à Katia Chapoutier, derrière la scène de l’institution, le foyer de la danse pour les ballerines, un lieu méconnu du public : « Au XIXe siècle, les hommes de la haute société ont la possibilité d’y jeter un coup d’œil pour admirer les jeunes filles. Peu argentées, celles-ci se laissent parfois approcher pour un peu plus de confort matériel. De là viendra l’expression "avoir une danseuse". » Au 16 de la rue du Repos (20e arr.), le pétulant Roger Vanni lance, l’œil malicieux : « Savez-vous qui était le Père de La Chaise ? C’était le confesseur de Louis XIV. Rien que ça ! Le cimetière date du début du XIXe siècle. Mais personne n’avait vraiment envie d’être enterré là car ces faubourgs étaient trop éloignés de Paris. » Un artiste et pensionnaire du cimetière du Père-Lachaise dont Roger Vanni est fier, c’est bien le mime Marceau. Il aime montrer aux visiteurs la photo du mime au côté de Michael Jackson. « Vous vous souvenez du "moonwalk" ? Eh bien, Michael Jackson avait trouvé l’idée chez le mime Marceau. Eh oui, c’est bien notre mime national qui l’avait inventé, mais il appelait cela "la danse contre le vent". » Sur la tombe, quelques cailloux posés par les visiteurs rappellent la confession juive de Marceau, Marcel Mangel de son vrai nom.