"Papiers collés"

Lectures de

Claude Darras

Note liminaire

J'ai repris la plume et l'encrier de mes

"Papiers collés" dont j'ai emprunté l'intitulé

à l'écrivain et poète Georges Perros (23 août

1923-24 janvier 1978).

À l'enseigne des Encres vagabondes, notes et pensées anciennes

se mêlent désormais aux réflexions nouvelles, les unes

et les autres épousant le désordre de l'existence et les variations

météorologiques des états d'âme du diariste.

Issus de lectures journalières et plurielles, ces "Papiers collés"

saisonniers distinguent cinq rubriques : Carnet (notes et pensées

du journal proprement dit), Lecture critique (texte de critique et d'analyse

littéraire), Billet d'humeur (commentaire personnel), Portrait

(d'un auteur) et Varia (recueil de notes diverses)

Papiers collés n° 51 (Automne 2024) Ouvrir en PDF :

Carnet :

Notes

Billets d’humeur :

Ce n’est plus de la science-fiction

Le bonheur de Paul Ricard

Le cheval blanc de Stakhanov

Le chewing-gum des Mayas

Lectures critiques :

Armand Gatti : « J’écris pour changer le passé »

L’aviation hier et aujourd’hui : Machines à voler, machines à rêver

Outrances et obsessions de Claire Castillon

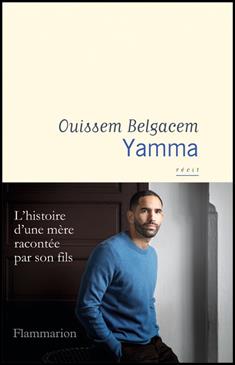

Ouissem Belgacem : au nom de la mère

Portraits :

François Molins ou l’intime conviction d’un haut magistrat

La mémoire toujours vive de Barbara

Gabriel Audisio, père spirituel de l’école d’Alger

Portraits d’artistes par Yannick Mercoyrol

Varia :

Les 70 ans de la Patrouille de France

Henri Calet voyageur

Segalen et les drôles d’oiseaux d’Apollinaire

La philosophie en entreprise

Carnet : nos bateleurs de foire

Comme il y a peu d’étonnement ! Comme presque tous nos bateleurs de foire font ce qu’on attend - ou pas ! - d’eux. Les Sollers, etc. Pour qui se prennent-ils. Et surtout pour qui nous prennent-ils. Chardonnerets sortis d’un nid sans œufs d’or.

(Georges Perros, « Carnet novembre 1976 », Œuvres, Quarto Gallimard, 2017)

Comme les autres… à l’école

Je n’ai d’attache nulle part. Ce que je sais de la vie je l’ai appris sur les paliers ou dans les cours des misérables maisons que l’on octroie aux ouvriers. C’est parmi ceux des grandes usines que je fis mes premiers pas et ce sont eux qui m’ont appris à parler.

La misère, je l’ai frôlée. J’ai vu des enfants morts parce qu’il avait fait trop froid et à cause surtout du ventre creux. […]

Plus tard, l’endroit où tout de même nous nous sentions le moins déshérités [sic] c’était à l’école. On nous donnait des cahiers comme aux autres. On nous apprenait à lire comme aux autres, à écrire comme aux autres. Nous remportions chez nous des récompenses comme les autres.

(Jules Mougin, « Usines », Le Sol Clair, 1940)

Voisinage

Têtu et coléreux, mon voisin n’est pas un ange, il a le coup de poing facile et le gosier en pente.

Autobiographie romanesque

J’écris comme tous les autres romanciers en fait : je parle de moi en ne parlant que des autres.

Les coucous de la destinée

Une vieille coutume bulgare incite à compter les « coucous » entendus dans les bois : leur nombre détermine celui des années qui restent à vivre.

(Mardi 30 juillet 2024)

|

Billet d’humeur

Ce n’est plus de la science-fiction

À qui appartient un caillou trouvé sur Mars par un Français ? Peut-on extraire des minerais dans le sous-sol de la Lune ou de Mars sans autorisation ? Le stationnement d’équipements ou d’objets de fabrication humaine sur le sol des corps célestes est-il permis ? Le patrimoine mondial de l’humanité peut-il s’adapter à un espace privé de frontières et de territorialité ? Depuis le lancement du premier satellite artificiel soviétique le vendredi 4 octobre 1957, l’utilisation de la haute atmosphère et de l’espace extra-atmosphérique - et des planètes du système solaire - suscite de multiples questions au sein des institutions internationales, des nations et du public. Les débats remettent en cause le principe de la souveraineté de l’État sous-jacent sur l’espace au-dessus de son territoire. Ils posent la question de la réglementation du vol des fusées et des satellites et déplorent l’incertitude des premiers fondements d’un futur droit international de l’espace. Ratifié par la majeure partie des États, un premier traité a été élaboré en 1967, de son vrai nom « Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ». Les dispositions dudit traité interdisent l’utilisation de l’espace à des fins militaires. Elles prohibent de la même façon de s’approprier les corps célestes mais admettent l’acquisition des ressources naturelles et minières qu’ils contiennent. Riches en matières gazeuses et en corps solides, les planètes ou les astéroïdes contiendraient des sources d’énergies incommensurables. S’ils excitent la curiosité des savants, des politiques et des militaires, ils aiguisent les convoitises de ceux qui voudraient les contrôler à des fins économiques. En outre, toute exploitation devra respecter le principe de protection planétaire, de non-contamination de l’environnement extraterrestre, garantir la réparation des dommages causés aux tiers et prévoir le sauvetage d’un astronaute en difficulté à la manière d’un marin…. Dans l’attente d’une véritable règlementation spatiale, scientifiques et ingénieurs sont sommés de régler toute une série de problèmes causés par l’exploitation et le trafic spatiaux. Au moment où le programme américain Artémis annonce le retour de l’être humain sur la Lune à l’horizon 2024, prélude à la conquête de Mars, il faut songer au nettoyage des déchets. En 2009, 35 millions d’objets de plus d’un millimètre gravitaient, à l’abandon, dans la banlieue lactée, accroissant les risques de collisions. Sans compter les centaines de matériaux de fabrication humaine qui encombrent plus de 80 sites lunaires, de Luna 2, première sonde soviétique à avoir atteint la Lune, au module américain Apollo 11, le véhicule qui a permis le premier alunissage humain, en passant par le rover chinois Yutu 2, le rover israélien Bereshit et tout le reste !

|

Lecture critique

Armand Gatti : « J’écris pour changer le passé »

Libertaire et anarchiste, reporter, écrivain et metteur en scène, Dante Sauveur Gatti (Monaco, 1924-Saint-Mandé, 2017) est un homme inclassable, son œuvre l’est tout autant. Aussi était-il judicieux de rassembler dans un livre ses premiers écrits de journaliste, majoritairement des chroniques et des reportages produits de 1946 à 1957. Il était en effet opportun de publier ces écrits journalistiques car ils fondent et annoncent en quelque sorte tout l’œuvre de Gatti, et en particulier la part théâtrale. « J’écris pour changer le passé », aimait-il à répéter. Après la guerre où il rejoint la Résistance en Corrèze avant de s’engager comme parachutiste dans les Forces françaises libres à Londres (il participe à ce titre à la bataille de Hollande), Armand Gatti qui s’est donné Armand comme prénom de plume collabore pendant une quinzaine d’années à de nombreux titres, dont le Parisien libéré, France-Soir, Paris Match et l’Express. Refusé au baccalauréat, il a 22 ans quand il est embauché au Parisien libéré en janvier 1946 en qualité de chroniqueur judiciaire : c’est là qu’il se lie d’amitié avec Pierre Joffroy (1929-2008), un autre jeune chroniqueur avec lequel il publie des articles très divers, réunissant parfois leurs deux plumes dans le même corpus. Du camp de concentration de Struthof (Bas-Rhin) au massacre d’Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, il suit les procès de la collaboration et de la Gestapo. Cet enfant d’immigrés italiens, d’un père éboueur et d’une mère femme de ménage à Beausoleil (cité limitrophe de la principauté monégasque) évoque surtout dans ses chroniques des figures insolites, patibulaires, excentriques, tels Nicolas Michline qui « cherche à lancer des taxis autogyres sur la capitale », le péruvien José Mesciani arrivé sur les quais de la Seine pour vérifier si Paris ressemble à ses lectures d’adolescent, le mineur de fond Alphonse Narcisse qui deviendra un romancier célèbre en 1954 et le dompteur Thomas Batty « qui rugissait plus fort que toute sa meute réunie de lions et de lionnes ». Il rend hommage à des gens sans importance mais non dénués d’intérêt. En somme, à la faveur de ses premiers écrits, il devient le porte-parole des sans-voix, le greffier de leur existence, l’historien de leurs idéaux, le confident de leurs espoirs et de leurs drames. En 1954, il apprend le métier de dompteur pour son enquête Envoyé spécial dans la cage aux fauves que couronnera le prix Albert Londres. Grand reporter, il voyage en Amérique latine. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il séjourne trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. En 1956, il découvre Helsinki et la Finlande au côté de Joseph Kessel. En juin de l’année suivante, il devient rédacteur en chef du Libération d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie. Auteur d’une cinquantaine de pièces de théâtre (la première jouée, le Crapaud-buffle, est mis en scène par Jean Vilar au théâtre Récamier en 1959), il s’est également lancé dans le septième art, réalisant en 1960 le film L’Enclos dont il a écrit scénario et dialogues avec Pierre Joffroy. En 1962, La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est inspirée de son père, mort en 1942 après un tabassage lors d’une grève d’éboueurs : créée à Villeurbanne par Jacques Rosner, la pièce est créditée d’un premier grand succès. En 1968, Armand Gatti recueille les témoignages d’habitants du XXe arrondissement de Paris sur les transformations de leur quartier : il en fait une pièce Les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mise en scène par Guy Rétoré. Le soir de la première, le journaliste Marc Kravetz (1942-2022), l’une des grandes voix de France Culture, rencontre Gatti qui deviendra un de ses amis : « On ne se le rappelle pas mais la phrase "Sous les pavés la plage" vient d’une réplique de cette pièce ». Le poète et dramaturge aimait à raconter qu’en 1942, lorsqu’il se cachait dans les sous-bois de Berbeyrolle, en Corrèze, parmi les maquisards, il avait réussi à déjouer sa peur en lisant des poèmes d’Antonio Gramsci accrochés aux arbres de la forêt. Le philosophe sarde comptait parmi ses maîtres à l’exemple de Henri Michaux, Tchouang-Tseu et Rabbi Abraham Aboulafia, de bien illustres parrains. Libertaire et anarchiste, reporter, écrivain et metteur en scène, Dante Sauveur Gatti (Monaco, 1924-Saint-Mandé, 2017) est un homme inclassable, son œuvre l’est tout autant. Aussi était-il judicieux de rassembler dans un livre ses premiers écrits de journaliste, majoritairement des chroniques et des reportages produits de 1946 à 1957. Il était en effet opportun de publier ces écrits journalistiques car ils fondent et annoncent en quelque sorte tout l’œuvre de Gatti, et en particulier la part théâtrale. « J’écris pour changer le passé », aimait-il à répéter. Après la guerre où il rejoint la Résistance en Corrèze avant de s’engager comme parachutiste dans les Forces françaises libres à Londres (il participe à ce titre à la bataille de Hollande), Armand Gatti qui s’est donné Armand comme prénom de plume collabore pendant une quinzaine d’années à de nombreux titres, dont le Parisien libéré, France-Soir, Paris Match et l’Express. Refusé au baccalauréat, il a 22 ans quand il est embauché au Parisien libéré en janvier 1946 en qualité de chroniqueur judiciaire : c’est là qu’il se lie d’amitié avec Pierre Joffroy (1929-2008), un autre jeune chroniqueur avec lequel il publie des articles très divers, réunissant parfois leurs deux plumes dans le même corpus. Du camp de concentration de Struthof (Bas-Rhin) au massacre d’Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, il suit les procès de la collaboration et de la Gestapo. Cet enfant d’immigrés italiens, d’un père éboueur et d’une mère femme de ménage à Beausoleil (cité limitrophe de la principauté monégasque) évoque surtout dans ses chroniques des figures insolites, patibulaires, excentriques, tels Nicolas Michline qui « cherche à lancer des taxis autogyres sur la capitale », le péruvien José Mesciani arrivé sur les quais de la Seine pour vérifier si Paris ressemble à ses lectures d’adolescent, le mineur de fond Alphonse Narcisse qui deviendra un romancier célèbre en 1954 et le dompteur Thomas Batty « qui rugissait plus fort que toute sa meute réunie de lions et de lionnes ». Il rend hommage à des gens sans importance mais non dénués d’intérêt. En somme, à la faveur de ses premiers écrits, il devient le porte-parole des sans-voix, le greffier de leur existence, l’historien de leurs idéaux, le confident de leurs espoirs et de leurs drames. En 1954, il apprend le métier de dompteur pour son enquête Envoyé spécial dans la cage aux fauves que couronnera le prix Albert Londres. Grand reporter, il voyage en Amérique latine. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il séjourne trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. En 1956, il découvre Helsinki et la Finlande au côté de Joseph Kessel. En juin de l’année suivante, il devient rédacteur en chef du Libération d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie. Auteur d’une cinquantaine de pièces de théâtre (la première jouée, le Crapaud-buffle, est mis en scène par Jean Vilar au théâtre Récamier en 1959), il s’est également lancé dans le septième art, réalisant en 1960 le film L’Enclos dont il a écrit scénario et dialogues avec Pierre Joffroy. En 1962, La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est inspirée de son père, mort en 1942 après un tabassage lors d’une grève d’éboueurs : créée à Villeurbanne par Jacques Rosner, la pièce est créditée d’un premier grand succès. En 1968, Armand Gatti recueille les témoignages d’habitants du XXe arrondissement de Paris sur les transformations de leur quartier : il en fait une pièce Les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mise en scène par Guy Rétoré. Le soir de la première, le journaliste Marc Kravetz (1942-2022), l’une des grandes voix de France Culture, rencontre Gatti qui deviendra un de ses amis : « On ne se le rappelle pas mais la phrase "Sous les pavés la plage" vient d’une réplique de cette pièce ». Le poète et dramaturge aimait à raconter qu’en 1942, lorsqu’il se cachait dans les sous-bois de Berbeyrolle, en Corrèze, parmi les maquisards, il avait réussi à déjouer sa peur en lisant des poèmes d’Antonio Gramsci accrochés aux arbres de la forêt. Le philosophe sarde comptait parmi ses maîtres à l’exemple de Henri Michaux, Tchouang-Tseu et Rabbi Abraham Aboulafia, de bien illustres parrains.

- La voix qui nous parle n’a pas besoin de visage. Chroniques et reportages (1946-1957), avant-propos de l’écrivain Michel Séonnet, éditions Gallimard, 368 pages, 2024.

Lire aussi :

- Armand Gatti a tendu sa caméra aux héros méconnus de la firme au lion, lecture critique de Claude Darras dans les Papiers collés n° 1 du printemps 2012, revue Encres vagabondes, en relation avec « Le Lion, sa cage et ses ailes », huit films d’Armand Gatti, réalisés avec Hélène Châtelain et Stéphane Gatti, éditions Montparnasse (coffret de 2 DVD et son livret), 2011.

Portrait

François Molins ou l’intime conviction d’un haut magistrat

Ancien procureur général près la Cour de cassation - le poste le plus élevé du parquet au sein de la magistrature, à la retraite depuis l’été 2023, François-Gérard Molins (Perpignan, 26 août 1953) a publié ses mémoires en février dernier. « Au service de la justice de mon pays pendant 46 ans » comme il se plaît à le souligner, il a dirigé plusieurs parquets (le parquet désigne les magistrats du ministère public), dont ceux de Bobigny et de Paris. Il fut aussi directeur de cabinet de deux gardes des sceaux, Michèle Alliot-Marie et Michel Mercier. Des millions de téléspectateurs français ont entendu ce Pyrénéen à la voix neutre et à peine  accentuée à la faveur des conférences de presse qu’il donnait en direct à la télévision durant la vague d’attentats terroristes survenus sur le sol français entre 2012 et 2018. Le pays s’arrêtait littéralement pour écouter le procureur de Paris, un homme grand et solide, aux yeux bleus et tristes, détaillant avec concision et sobriété les faits et les avancées de l’enquête ainsi que l’état et la situation des victimes. accentuée à la faveur des conférences de presse qu’il donnait en direct à la télévision durant la vague d’attentats terroristes survenus sur le sol français entre 2012 et 2018. Le pays s’arrêtait littéralement pour écouter le procureur de Paris, un homme grand et solide, aux yeux bleus et tristes, détaillant avec concision et sobriété les faits et les avancées de l’enquête ainsi que l’état et la situation des victimes.

De parquet en parquet, la lutte contre les violences conjugales

Une enfance ballottée au gré des affectations d’un père médecin militaire, une scolarité très moyenne commencée chez les Assomptionnistes puis les Jésuites, une parenthèse de trois années au Dahomey : baccalauréat en poche, il songe à devenir diplomate et opte finalement pour la science juridique. Aussi intègre-t-il, après la faculté de Perpignan, l’École nationale de la magistrature en 1977. Il est déjà père (le couple aura trois enfants, une fille et deux garçons). Son épouse, Jacqueline Pech, qu’il a rencontrée lors de leur première année de droit, interrompt sa carrière de greffière pour le suivre dans les parquets de Carcassonne, Montbrison, Villefranche-sur-Saône, Bastia, Lyon, Angers et Bobigny. Il met à profit ses compétences et son dynamisme pour s’engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes. « Ce n’était pas uniquement une question de prévention et de répression, explique-t-il dans l’ouvrage "Au nom du peuple français", mais bien celle de mentalités à faire évoluer, de regard à modifier, de tabous à lever. J’étais bien conscient que le phénomène était insuffisamment pris en charge sous tous ses aspects en matière judiciaire. Il faudrait le mouvement #MeToo et la libération de la parole des femmes qu’il a amorcée pour enfin réveiller les consciences, en particulier celles de la classe politique. » Une militante communiste et féministe, Ernestine Ronai, lui suggère d’aller plus loin dans le traitement de ces violences ce qui l’amène à expérimenter en 2013 le Téléphone grave danger, un dispositif pensé sur le modèle de celui qui équipe les personnes âgées ou vulnérables pour contrer les violences conjugales et le viol. Déployé en Seine-Saint-Denis, ce moyen de télé protection sera généralisé à l’ensemble du territoire français.

Une incroyable multiplicité d’affaires

Visites fréquentes et régulières sur le terrain des crimes, rapports soignés avec les forces de l’ordre, communications médiatiques et notamment télévisées afin d’informer le plus grand nombre : l’homme est devenu le magistrat le plus célèbre de France, énonçant les faits qu’il estime devoir rendre publics et refusant généralement de répondre aux questions. Il se trouve ainsi projeté à la une de l’actualité nationale et parfois internationale au travers d’une multiplicité d’affaires judiciaires : les règlements de compte sanglants entre organisations terroristes corses (1991-1993) ; la catastrophe du stade de Furiani en mai 1992 ; le recel d’abus de biens sociaux attribué à Michel Noir, maire de Lyon et ancien ministre, et à son ex-gendre Pierre Botton (1993-2003) ; les émeutes à Clichy-sous-Bois après l’électrocution des adolescents Zyed Benna et Bouna Traoré (2005) ; le scandale politico-financier mettant en cause en décembre 2012 Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget ; l’affaire Bygmalion soulignant des irrégularités dans les comptes de campagne du candidat Nicolas Sarkozy (2012) ; les attentats islamistes contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher et la tuerie du Bataclan en 2015 ; la tragédie de la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016 ; l’assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray (juillet 2016) ; le conflit d’intérêts plaçant le bouillant avocat devenu ministre de la justice Éric Dupond-Moretti ; la bataille judiciaire minant la famille de Vincent Lambert, jeune homme victime d’un accident de la circulation en 2008 et survivant dans un état végétatif, les uns plaidant pour le maintien des soins, les autres dénonçant un acharnement thérapeutique.

La passion de la montagne

Dans ses mémoires, François Molins déplore la défiance des politiques envers les juges, une défiance manifestée quelquefois par de virulentes attaques qui ont conduit à l’abandon de la jurisprudence Balladur, selon laquelle tout membre du gouvernement mis en examen démissionnait. Pointant l’anormale relaxe par la Cour de justice de la République d’Éric Dupond-Moretti, il indique : « La France doit être la seule démocratie au monde où est maintenu au gouvernement un ministre de la Justice renvoyé devant la plus haute juridiction de la République afin d’être jugé pour une infraction constituant une atteinte à la probité, commise dans l’exercice de ses fonctions, et pour une atteinte à l’indépendance de la Justice, principe cardinal de l’État de droit dont il est pourtant le dépositaire, et le président de la République le garant. Il était naturellement présumé innocent mais notre démocratie mérite certainement mieux que ces pratiques d’un autre temps. » Si le mémorialiste ne mâche pas ses mots dans les commentaires qu’il livre à propos des « affaires » évoquées tout au long de sa carrière, il reconnaît devoir beaucoup à la… montagne, une passion qu’il découvre à trente ans : « J’ai découvert, émerveillé, la randonnée, puis le ski de randonnée et enfin l’escalade, l’alpinisme et les cascades de glace ». « Si j’ai acquis une certaine maîtrise dans les situations dramatiques auxquelles j’ai pu être confronté dans la suite de ma carrière, écrit-il, c’est bien à la montagne que je le dois. Elle m’a appris à sortir de ma zone de confort et à gérer mes émotions afin de faire face avec sang-froid aux moments de crise. »

- Au nom du peuple français - Mémoires, par François Molins, avec la collaboration de Chloé Triomphe (journaliste), éditions Flammarion, 360 pages, 2024. Portrait de François Molins par Pascal Ito © Flammarion.

Écoute supplémentaire :

- François Molins, premier de cordée, France Culture, émission À voix nue, série de cinq entretiens conduits par Caroline Broué, réalisation : Clémence Gross, 2 h 30, 2024.

Varia : les 70 ans de la Patrouille de France

« À l’occasion des 70 ans de la patrouille de France, la revue Piloter a recueilli les témoignages des pilotes de cette unité mythique, qui représente l’excellence nationale dans le monde entier, et suscite des vocations parmi la jeunesse. Le général Jean-Pierre Job (Fresne-lès-Reims, 1943) en fut le leader quand il était capitaine. Ancien élève des pupilles de l’air à Grenoble, il commanda notamment l’escadron 2/30 Normandie-Niemen, descendant du groupe de chasse « Normandie-Niemen » des Forces françaises libres, créé en 1942 et engagé au côté de l’Armée rouge sur le front de l’Est en Union soviétique.

« Le général Jean-Pierre Job, ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air [2000-2002], a passé trois années (1973-1976) dans les cockpits tricolores de la Patrouille de France. En 1952, encore gamin, il admirait dans le ciel de Reims la patrouille du commandant Delachenal, qui, un an plus tard allait entrer dans l’histoire comme la toute première Patrouille de France, saluée à Alger par le commentateur Jacques Nœtinger1. « Je suis arrivé en 1973 comme deuxième charognard, raconte Jean-Pierre Job. Passer sur Fouga Magister ne posait aucun problème, en revanche, à la Patrouille de France, le vol n’avait rien à voir avec ce que nous faisions en unité de combat. Le vol en formation complète à neuf avions est un métier qui s’apprend et qui demande extrêmement de rigueur. Il n’y a aucune improvisation, tout est répété des tas de fois. Même si on n’aura jamais deux meetings identiques : le vent, la météo, la forme des pilotes font qu’on n’a jamais deux vols identiques. Ces vols demandent beaucoup de confiance entre les pilotes. Et avec nos mécanos : la Patrouille de France est la seule unité où le pilote ne fait pas de tour avion avant de décoller. Le pilote lui fait une confiance absolue, puis en vol, les pilotes se font une confiance absolue. Dans les rassemblements, on reste méfiants, on se regarde les uns les autres. » « Une fois, ajoute J.-P. Job, mon leader a éteint ses réacteurs, c’est le genre de situation à laquelle on est entraîné. Je n’ai jamais eu peur, parfois la situation était un peu chaude, quand mes deux moteurs se sont éteints en basse altitude. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur, je suis revenu en vol horizontal, j’ai remis les doigts sur les injecteurs des réacteurs qui sont repartis. Dans le cas contraire, il aurait fallu trouver une étendue dégagée pour se poser très vite. En Fouga, le pire problème, on le rencontrait plutôt lors des vols de convoyage car il avait très peu d’autonomie, environ une heure quinze si on volait en haute altitude ». « Le général Jean-Pierre Job, ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air [2000-2002], a passé trois années (1973-1976) dans les cockpits tricolores de la Patrouille de France. En 1952, encore gamin, il admirait dans le ciel de Reims la patrouille du commandant Delachenal, qui, un an plus tard allait entrer dans l’histoire comme la toute première Patrouille de France, saluée à Alger par le commentateur Jacques Nœtinger1. « Je suis arrivé en 1973 comme deuxième charognard, raconte Jean-Pierre Job. Passer sur Fouga Magister ne posait aucun problème, en revanche, à la Patrouille de France, le vol n’avait rien à voir avec ce que nous faisions en unité de combat. Le vol en formation complète à neuf avions est un métier qui s’apprend et qui demande extrêmement de rigueur. Il n’y a aucune improvisation, tout est répété des tas de fois. Même si on n’aura jamais deux meetings identiques : le vent, la météo, la forme des pilotes font qu’on n’a jamais deux vols identiques. Ces vols demandent beaucoup de confiance entre les pilotes. Et avec nos mécanos : la Patrouille de France est la seule unité où le pilote ne fait pas de tour avion avant de décoller. Le pilote lui fait une confiance absolue, puis en vol, les pilotes se font une confiance absolue. Dans les rassemblements, on reste méfiants, on se regarde les uns les autres. » « Une fois, ajoute J.-P. Job, mon leader a éteint ses réacteurs, c’est le genre de situation à laquelle on est entraîné. Je n’ai jamais eu peur, parfois la situation était un peu chaude, quand mes deux moteurs se sont éteints en basse altitude. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur, je suis revenu en vol horizontal, j’ai remis les doigts sur les injecteurs des réacteurs qui sont repartis. Dans le cas contraire, il aurait fallu trouver une étendue dégagée pour se poser très vite. En Fouga, le pire problème, on le rencontrait plutôt lors des vols de convoyage car il avait très peu d’autonomie, environ une heure quinze si on volait en haute altitude ».

1 En 1953, à Alger, le pilote et journaliste Jacques Nœtinger (1919-2012) assiste à un meeting aérien auquel participe la patrouille acrobatique de l’Armée de l’air. Dans un moment d’enthousiasme, il l’appelle « patrouille de France » : le nom lui est resté.

Extrait de « Patrouille de France : dans les souvenirs des pilotes-ambassadeurs », par Jean-Marc Tanguy, issu de la revue « Piloter », n° 99, mai-juin 2023, 98 pages.

Carnet : Marseille, cité-refuge

Le 14 juillet 1940, l’exode conduisit l’écrivain et journaliste Roland Dorgelès (1885-1973) à Marseille avant qu’il ne s’installe à Cassis. « Marseille, se souvient-il dans "La Drôle de guerre", ma plume se fait caressante pour tracer ton nom… Elle fut si accueillante quand des centaines de milliers de fugitifs s’abattirent au pied de Notre-Dame de la Garde. Il y avait de tout dans ce flot bigarré : des riches, des pauvres, des sans-métier, des sans -pays, des militaires, des scouts, des grues, des infirmières… Elle ne devenait pas Paris ; c’était Paris qui fondait dans Marseille comme un bloc de glace dans un verre de pastis. »

Patiente conquête que la simplicité

L’écrivain et poète Robert Sabatier (1923-2012) assurait que rien n’est plus compliqué que la simplicité, rien ne se travaille davantage que la spontanéité, rien ne s’obtient plus difficilement que le naturel. Rien n’est plus facile, hélas, que de dire obscurément des choses simples, rien de plus difficile que l’inverse. Il faut une sacrée maîtrise du métier de romancier pour parvenir à cette limpidité d’une histoire d’amour.

Échec en Nouvelle-Calédonie

La violence en Nouvelle-Calédonie me désole, car la violence ou la barbarie, c’est l’échec cuisant d’un ordre moral.

Une arme redoutable

On n’a pas prêté attention aux prophéties de René Char qui prédisait la montée alarmante du terrorisme, l’arme la plus menaçante des années qui viendront, plus dangereuse encore que la bombe nucléaire. « C’est contre les démocraties, disait-il, la moins chère et la plus redoutable… ».

(Mardi 13 août 2024)

|

Billet d’humeur

Le bonheur de Paul Ricard

Pour Paul Ricard (Marseille, 1909-Signes, 1997), le bonheur c’est une forêt de pins, pleine d’arômes, dont les branchages un peu convulsés font une voûte ajourée et où l’on voit au travers, dans les beaux jours, le beau ciel des Embiez (l’île qu’il achète en 1958 au large de Toulon après avoir acquis l’îlot de Bendor, en 1950, en face de Bandol). Le bonheur, c’était plus encore le parquet d’une chênaie, celle de son château de la Voisine, en banlieue parisienne, sous la canopée de laquelle des parfums sauvages et capiteux appellent le soleil et montent à sa rencontre. « Ce qu’il y a de plus beau dans ma vie, m’a confié l’entrepreneur en janvier 1986, ce sont les arbres. J’ai passé toute ma vie à les planter. La plupart m’ont dépassé depuis longtemps et les suivants dépasseront à leur tour nos enfants. C’est un merveilleux bonheur, croyez-moi, d’être enraciné dans certains lieux, certaines forêts, d’en connaître les moindres sentiers et tous les arbres, tous les chênes dont on a semé les glands vingt ans en arrière. J’ai connu la Camargue déserte, comme l’île de Bendor et le domaine de la Voisine à Rambouillet dont tous les arbres avaient été jetés à bas par un bûcheron. Après avoir labouré les 150 hectares de la propriété, j’ai reconstitué la forêt disparue. » Dans les années 1920, il peint et dessine et veut en faire son métier. Fils de boulanger, son père, négociant en vin, le dissuade d’étudier aux Beaux-Arts et l’emmène dans ses tournées de cafés et de bistrots, car il y a l’affaire familiale à reprendre. Le 7 avril 1932, l’alcool anisé, interdit depuis 1915, est de nouveau autorisé : les méfaits de la « fée verte », l’absinthe, avaient jeté la suspicion sur l’anis vert. Paul a 23 ans et lance son « vrai pastis de Marseille » après d’innombrables essais dans la bastide familiale de Sainte-Marthe, un faubourg de la cité. La première année, il produit et vend 250 000 bouteilles de son pastis à son nom. Il bat tous les records avec 106 millions de bouteilles en 1993. La recette est immuable : 45 degrés d’alcool, anis de fenouil de Provence, anis étoilé de Chine, réglisse du Moyen-Orient et un bouquet de plantes aromatiques de Provence. Pour son logotype, il utilise le bleu pour la mer et le jaune pour le soleil. Génial publicitaire, il invente une gamme d’objets utilitaires et décoratifs associés au petit jaune, dessinant lui-même, en 1935, un broc d’eau couleur « pain brûlé », obtenue après une erreur de cuisson de la céramique. Il réussit à placer subrepticement deux de ses cruchons dans la grotte de Lourdes ! Reçu au Vatican en 1961, il s’en confessera au pape Jean XXIII qui lui donnera l’absolution... Mgr Angelo Roncalli, futur Jean XXIII, avait sympathisé avec l’entrepreneur marseillais en 1948 lorsque, nonce apostolique, il était venu présider le pèlerinage des gitans aux Saintes Maries de la Mer.

|

Lecture critique

L’aviation hier et aujourd’hui :

Machines à voler, machines à rêver

Dans le prolongement d’un colloque organisé en 2017 sous l’égide de l’université des Açores sur l’île de Santa Maria dans l’archipel portugais, les éditions Le Manuscrit ont publié un ouvrage majeur traitant des multiples dimensions de l’aviation contemporaine sous le prisme de la perception du temps et de l’espace. La possibilité qui nous est donnée aujourd’hui de voyager d’un continent à l’autre en quelques heures, l’utilisation massive de l’aviation à des fins militaires et la démocratisation du vol  accélérée par l’expansion de l’aviation civile ont induit de multiples conséquences sociales, culturelles et géopolitiques que nous ne soupçonnions pas. Ainsi nous ne nous attendions pas dans « L’Aviation et son impact sur le temps et l’espace », un volume de plus de quatre cents pages, à croiser différents horizons disciplinaires comme l’histoire, la littérature, la photographie, les médias, les relations internationales, l’architecture, l’urbanisme et les arts plastiques. accélérée par l’expansion de l’aviation civile ont induit de multiples conséquences sociales, culturelles et géopolitiques que nous ne soupçonnions pas. Ainsi nous ne nous attendions pas dans « L’Aviation et son impact sur le temps et l’espace », un volume de plus de quatre cents pages, à croiser différents horizons disciplinaires comme l’histoire, la littérature, la photographie, les médias, les relations internationales, l’architecture, l’urbanisme et les arts plastiques.

L’aviateur, pionnier des temps modernes

Au début des années 1920, René Fonck (1894-1953), aviateur et homme politique, envisage le prochain voyage transatlantique d’une Parisienne, reliant Paris à New York en moins de huit heures. Pilote de chasse exemplaire lors de la Première Guerre mondiale, serrurier-ajusteur avant le conflit, il est auréolé du titre d’« as des as » pour avoir obtenu 75 victoires officielles. Le récit d’anticipation qu’il propage à la faveur de conférences « marque la manière, selon Damien Accoulon (université Paris Nanterre), dont l’imaginaire guide l’action des hommes et façonne leurs parcours, Fonck tentant en 1926 de réaliser cette traversée de l’Atlantique entre New York et Paris, un an avant que Lindbergh n’y parvienne effectivement. » L’engouement et l’imaginaire populaires que suscite, au-delà de l’aéronef, la figure de l’aviateur, pionnier des temps modernes, sont stimulés par la lecture des mémoires des écrivains-aviateurs Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry et Roald Dahl. « Un peu analogue à une grande partie de la littérature médiévale, cette littérature, considère Thierry Ozwald (université de Limoges) se définit par sa disposition jamais infirmée à fabriquer du mythe, ou à forger un mythe, charismatique et fortement plébiscité : le mythe de l’Aviateur, réincarnation moderne du Chevalier de jadis. À des degrés et titres divers, ces ouvrages perpétuent, chacun à leur manière, ce mythe, bâtissant des légendes, exhaussant de hautes figures, distinguant une humanité d’exception de l’ordinaire humanité. »

Le rôle avantageux des escales îliennes

Un retour à l’Aéropostale dans l’Atlantique sud permet de souligner le rôle important de plusieurs îles, devenues dans les années 1930 les relais prioritaires des premiers raids des hydravions, escales îliennes aptes à suppléer avantageusement les liaisons maritimes. La petite île de Santa Maria elle-même a subi une transformation économique et sociale salutaire avec la construction sur son sol d’une base aérienne américaine qui s’est muée à la fois en un centre de contrôle du trafic aérien et en une escale essentielle à l’aviation atlantique. Visionnaire, Marcel Bouilloux-Lafont (1871-1944), le patron de l’Aéropostale, avait bien compris le bénéfice apporté par l’escale du Cap-Vert dans le trafic aérien entre l’Afrique et l’Amérique. Les aéroports d’escale ont d’ailleurs constitué des jalons d’importance entre les pays communistes et le monde capitaliste, entraînant parfois une idéologisation et un imaginaire exacerbés chez les usagers des aéronefs.

L’aviation à travers les arts et les lettres

Des débats durables ont marqué les années 1950 et 1960 dans la classe politique et les sociétés sur l’apparente efficacité des bombardiers humains face aux missiles balistiques en développement. Les développements de l’aéronautique ont aussi accru l’influence et le pouvoir des œuvres littéraires, telle « The Penetrators » (1965) de l’écrivain et scénariste américain Hank Searls (1922-2017) qui imagine la folle équipée d’un pilote de bombardier de la Royal Air Force menaçant les États-Unis de l’arme nucléaire. Les arts plastiques et l’affiche en particulier accompagnent l’épopée de la technique aéronautique, la popularisation de l’affichage coïncidant avec la seconde révolution industrielle qui introduit de nouveaux « champs » à explorer pour la publicité. Bien antérieurement, la photographie s’est trouvée exaltée avec Félix Tournachon Nadar (1820-1910) qui dépense sa fortune dans les aérostats, lesquels sont magnifiés par le photographe en dépit des moqueries d’Honoré Daumier qui caricature un « Nadaréostat » en 1863. Les cinéastes ont de tout temps porté une attention soutenue à l’aéronautique, pour fustiger parfois les manquements de la science aéronautique à l’exemple du Grec Michalis Cacoyannis (1922-2011) qui est revenu dans « The Day the Fish Came Out » (Le jour où les poissons sont sortis de l’eau, 1967) sur la collision de deux avions de l’armée de l’air américaine entraînant une importante dispersion de plutonium issu des quatre bombes H des appareils tombés près du village andalou de Palomares, dans la province d’Almeria. Réinvention d’une tragédie grecque ? Le film démythifie radicalement la figure de l’aviateur, son auteur veut souligner les dangers de la menace nucléaire pendant la guerre froide : l’accident peut de nouveau avoir lieu, prévient-il. Quelques mois après la sortie du film, la réalité rejoint la fiction avec un accident nucléaire similaire survenu au Groenland… Pourtant, en dépit des critiques négatives portées à l’aviation, la représentation métaphorique du survol continue d’agiter nos contemporains, de les passionner. Le 26 juillet 2016, André Borschberg et Bertrand Piccard, co-inventeurs de l’avion solaire, Solar Impulse 2, bouclaient à Abu Dhabi leur premier tour du monde sans carburant : « On veut montrer que les technologies peuvent changer le monde. Pour cela, on a besoin d’inventivité mais aussi et surtout de courage politique », s’étaient justifiés les deux ingénieurs quelque temps auparavant.

- L’Aviation et son impact sur le temps et l’espace, sous la direction de Dominique Faria (université des Açores, Lisbonne), Alan Dobson (professeur honoraire de l’université de Swansea, Pays de Galles), António Monteiro (chercheur en histoire de l’aviation, institut polytechnique de Bragança, Portugal) et Luís Nuno Rodrigues (directeur du Center for International Studies, Portugal), éditions Le Manuscrit, 428 pages, 2019.

Portrait

La mémoire toujours vive de Barbara

Née aux Batignolles (Paris 17e) le lundi de Pentecôte (9 juin) de l’année 1930, Monique Serf s’était rebaptisée du nom de la martyre chrétienne d’Héliopolis jetée aux lions en 306. Sa voix et son répertoire restent marqués par la tradition réaliste et gouailleuse de ses aînées Damia, Fréhel et Piaf. Si elle chante des histoires tragiques ou sarcastiques, ses tours de chant déroulent un véritable journal intime, proche de l’autofiction littéraire. « On se surprend à fermer les yeux, se souvient Sébastien Bost (université de Tours), et bientôt Barbara apparaît sur la scène façonnée par notre rêverie : elle s’assoit de trois quarts au piano sur son tabouret de bar réglé à 61 cm, jambe gauche à l’équerre levée prête à bondir ; elle entame ses mélodies avec d’étranges dodelinements de tête, presque grimaçante, de non moins étranges haussements d’épaules pour accompagner le parcours de ses mains sur le clavier, puis soudain s’arrache à son instrument, arpente le plateau d’une démarche résolue mais chaloupée, exécute d’amples rotations avant de se lover côté jardin dans le rocking-chair et de revenir au piano, dos cambré sur le couvercle, puis s’avance vers la rampe, cou et bras tendus, paumes ouvertes vers nous. » Née aux Batignolles (Paris 17e) le lundi de Pentecôte (9 juin) de l’année 1930, Monique Serf s’était rebaptisée du nom de la martyre chrétienne d’Héliopolis jetée aux lions en 306. Sa voix et son répertoire restent marqués par la tradition réaliste et gouailleuse de ses aînées Damia, Fréhel et Piaf. Si elle chante des histoires tragiques ou sarcastiques, ses tours de chant déroulent un véritable journal intime, proche de l’autofiction littéraire. « On se surprend à fermer les yeux, se souvient Sébastien Bost (université de Tours), et bientôt Barbara apparaît sur la scène façonnée par notre rêverie : elle s’assoit de trois quarts au piano sur son tabouret de bar réglé à 61 cm, jambe gauche à l’équerre levée prête à bondir ; elle entame ses mélodies avec d’étranges dodelinements de tête, presque grimaçante, de non moins étranges haussements d’épaules pour accompagner le parcours de ses mains sur le clavier, puis soudain s’arrache à son instrument, arpente le plateau d’une démarche résolue mais chaloupée, exécute d’amples rotations avant de se lover côté jardin dans le rocking-chair et de revenir au piano, dos cambré sur le couvercle, puis s’avance vers la rampe, cou et bras tendus, paumes ouvertes vers nous. »

L’atelier d’un peintre et un cabaret…

Le 1er octobre 1954 est à marquer d’une pierre brune car elle chante pour la première fois seize chansons, des classiques intemporels comme Madame Arthur d’Yvette Guilbert et des succès du moment tel Mon pote le gitan, chanson de l’acteur et compositeur Jacques Verrières écrite en hommage à Django Reinhardt sur une musique de Marc Heyral, somme toute des chansons qui ne sont pas d’elle, entre autres des succès de Brassens, Brel, Ferré, Fragson ou Mac Orlan. Ce 1er octobre, à Bruxelles, deux cents spectateurs sont tassés dans l’atelier du peintre Marcel Hastir pour l’écouter : elle y gagne ses premières critiques de presse et le tout premier engagement discographique avec Decca-Belgique. Le contrat qu’elle décroche la même année à Paris au cabaret de l’Écluse où elle gardera l’affiche six années marquera sa consécration. Devant soixante-dix auditeurs, elle y chante « Dis, quand reviendras-tu ? » (1961) sans oser dire qu’elle en est l’auteure. Barbara en a écrit la musique et les paroles pour un de ses premiers amants, Hubert Ballay, vieil ami du patron de l’Écluse et diplomate à Abidjan. Un soir de 1959, Denise Glaser (1920-1983) qui anime à la Radiodiffusion-Télévision française « Discorama » découvre à l’Écluse celle qui se présente comme « la chanteuse de minuit ». Conquise par la chanteuse, elle lui prédit un avenir radieux et l’invite à son émission qui n’est cependant ouverte qu’à des interprètes ayant déjà gravé un disque à microsillon. Pour subvertir la règle, la productrice fait fabriquer une fausse pochette discographique avec la chanson « Nantes » (1959), opus douloureux sur le décès de son père Jacques Serf ! À l’Écluse, en 1964, de jeunes allemands l’incitent à venir chanter à Göttingen, en Basse-Saxe. Petite-fille d’une grand-mère russe qui cuisinait la carpe farcie pour la fête d’Hanoukka (fête juive des Lumières), Barbara se souvient de la fuite constante de sa famille pour éviter l’occupant nazi. Elle accepte cependant l’invitation. L’accueil a été si chaleureux qu’elle écrira « Göttingen » (1964) pour ses hôtes d’outre-Rhin, chanson du pardon, comme le fut « Nantes », destinée au père violeur.

Une femme meurtrie, une artiste engagée

C’est à Tarbes, en 1940 ou 1941, que son père abusa de sa fille ; l’inceste durera plusieurs années. La chanteuse en lèvera le secret en 1998 avec la publication de l’ouvrage « Il était un piano noir - Mémoires interrompus ». Elle y parle de sa judéité, de la vie cachée à Saint-Marcellin (Isère) et à Saint-Pourçain (Allier) et du viol subi par son père, alors qu’elle était âgée de dix ans et demi, et que la guerre avait commencé ses ravages. Les récitals de Bobino, du Châtelet, de l’Olympia et de la porte de Pantin, les réussites de « L’Aigle noir » (1969), « Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous » (1967) et d’« Une petite cantate » (1965), la pièce musicale « Lily Passion » jouée et chantée au Zénith avec Gérard Depardieu comme partenaire (1986) ont grandement atténué les douleurs et les drames vécus. En 1965, près d’Aix-en-Provence, Liliane Benelli, sa pianiste à l’Écluse, est tuée dans un accident de la circulation. Son compagnon Serge Lama se trouve à son côté : il gardera longtemps les séquelles de l’accident. Quand Barbara l’apprend, elle quitte la scène et s’effondre. Un mois plus tard, elle chante « Une petite cantate », en hommage à son amie disparue (Serge Lama lui dédiera sa chanson « Sans toi » [1966], « D’aventures en aventures » [1968] et « Toute blanche » [1974]). Barbara était une artiste engagée au quotidien, qui luttait contre  la discrimination et le racisme. Elle plaça la chanson de Pierre Perret « Lily » à son répertoire au moment où le Front national grimpait dans les sondages. Elle s’insurgea contre le scandale du sang contaminé au plus aigu de la propagation de l’épidémie de sida, et celui des prisons de femmes où elle allait chanter. La belle dame brune a vécu la chanson comme un sacerdoce, soucieuse de son image sur scène, de ses rituels, de ses exigences. « Avec simplicité et démesure, considère avec justesse Sabine Loucif (université Hofstra, Hempstead, États-Unis), Barbara programme sa propre postérité. Elle deviendra, de façon posthume encore plus que de son vivant, l’auteure-compositrice-interprète la plus consacrée du XXe siècle, celle à qui l’on consacre une exposition à la Philharmonie de Paris et un colloque à l’université au vingtième anniversaire de sa mort. Quand la chanson "Perlimpinpin" [1972] résonne aux Invalides lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes d’un attentat terroriste, elle gravit les marches du Panthéon de la culture populaire française en devenant la voix de la République. Elle a su poser tous les jalons d’une consécration inégalée, sans jamais oublier ceux qui l’ont faite : les soixante spectateurs de l’Écluse. » la discrimination et le racisme. Elle plaça la chanson de Pierre Perret « Lily » à son répertoire au moment où le Front national grimpait dans les sondages. Elle s’insurgea contre le scandale du sang contaminé au plus aigu de la propagation de l’épidémie de sida, et celui des prisons de femmes où elle allait chanter. La belle dame brune a vécu la chanson comme un sacerdoce, soucieuse de son image sur scène, de ses rituels, de ses exigences. « Avec simplicité et démesure, considère avec justesse Sabine Loucif (université Hofstra, Hempstead, États-Unis), Barbara programme sa propre postérité. Elle deviendra, de façon posthume encore plus que de son vivant, l’auteure-compositrice-interprète la plus consacrée du XXe siècle, celle à qui l’on consacre une exposition à la Philharmonie de Paris et un colloque à l’université au vingtième anniversaire de sa mort. Quand la chanson "Perlimpinpin" [1972] résonne aux Invalides lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes d’un attentat terroriste, elle gravit les marches du Panthéon de la culture populaire française en devenant la voix de la République. Elle a su poser tous les jalons d’une consécration inégalée, sans jamais oublier ceux qui l’ont faite : les soixante spectateurs de l’Écluse. »

Barbara en récital © Photo X, droits réservés

- Barbara en scène(s) - Une femme, une œuvre en performance, sous la direction de Sébastien Bost et Catherine Douzou, Presses universitaires de Provence, collection Chants Sons, 260 pages, 2022.

Varia : Henri Calet voyageur

« J’ai oublié l’auteur de cette phrase avisée qui dit que "la maîtresse qualité du voyageur est non pas de trouver ce qu’il cherche mais de goûter ce qu’il trouve". En tout cas elle ressemble fort à l’adage préféré de tous les vendeurs de souks du pourtour méditerranéen qui cherchent à convaincre le chaland qu’"un bon hasard vaut mieux qu’un mauvais rendez-vous". Cela me paraît assez bien être la manière de Calet voyageur qui sait ce qu’il devrait chercher mais préfère se laisser surprendre par ce qu’il trouve. Voyageur des marges, il va "à la paresseuse" en Suisse et en Italie (ce sont les deux textes que j’ai retenus), doté d’idées préconçues mais sans préjugés, relate des expériences avec un paradoxal et efficace parti pris d’insignifiance, pour finalement livrer moins un panorama du pays visité qu’une manière d’autoportrait, comme si le dépaysement n’avait fait que confirmer une identité dont il avait cependant, en partant, la joyeuse et ferme intention de se dépouiller.

« Le voyage à faire est ironiquement inscrit dans les marges du texte de Calet. Quand il part, il sait ce qu’il va chercher qui n’est pas différent de ce que tout le monde cherche. Il se met en condition pour attendre quelque chose. Il "prépare" son séjour et le fait savoir. Il exhibe une littérature de référence qui devient l’hypotexte du voyage comme du récit de voyage que souvent elle préface. Les exergues de Rêver à la Suisse sont empruntés à la brochure de l’Office vaudois du tourisme qui vante indistinctement "la terre, l’eau, le ciel, les choses et les hommes (Rêver à la Suisse, 41), au Larousse du XXe siècle qui explicite le sens du titre : "Rêver à la Suisse" est une expression toute faite qui signifie "ne penser à rien", et d’un Cours de géographie qu’il date lui-même, d’après son contenu, de Napoléon III. Une assez longue digression faut comprendre que le charme de ce cours de géographie est de creuser en abyme dans le temps la rêverie sur l’espace que suscite le projet de voyage. La quasi-certitude du caractère inadapté et désuet de l’ouvrage stimule l’imagination tout en préservant la réalité et en fait l’instrument idéal pour aborder un pays étranger […]. « Le voyage à faire est ironiquement inscrit dans les marges du texte de Calet. Quand il part, il sait ce qu’il va chercher qui n’est pas différent de ce que tout le monde cherche. Il se met en condition pour attendre quelque chose. Il "prépare" son séjour et le fait savoir. Il exhibe une littérature de référence qui devient l’hypotexte du voyage comme du récit de voyage que souvent elle préface. Les exergues de Rêver à la Suisse sont empruntés à la brochure de l’Office vaudois du tourisme qui vante indistinctement "la terre, l’eau, le ciel, les choses et les hommes (Rêver à la Suisse, 41), au Larousse du XXe siècle qui explicite le sens du titre : "Rêver à la Suisse" est une expression toute faite qui signifie "ne penser à rien", et d’un Cours de géographie qu’il date lui-même, d’après son contenu, de Napoléon III. Une assez longue digression faut comprendre que le charme de ce cours de géographie est de creuser en abyme dans le temps la rêverie sur l’espace que suscite le projet de voyage. La quasi-certitude du caractère inadapté et désuet de l’ouvrage stimule l’imagination tout en préservant la réalité et en fait l’instrument idéal pour aborder un pays étranger […].

« "Piètre voyageur" mais voyageur honnête, Calet a tendance à ne retenir du pays où il se trouve que ce qui est conforme à l’image qu’il a de lui-même, la trivialité ou l’insignifiance, au mieux une certaine humanité tendre dans une saisie intuitive et talentueuse du quotidien. Il n’ignore rien de la bonne volonté du voyageur petit-bourgeois consciencieux acquiesçant envers et contre tout aux merveilles apprises dans les livres. Il connaît bien le kitsch dont il redoute et regrette les effets. Le dilettante a fort à faire en lui pour faire taire le bon élève qu’il se reproche de ne pas être. Il est, lui aussi, le voyageur naïf en quête d’images toutes faites qui part pour reconnaître, apprendre et vérifier. Il va en Suisse pour le chocolat, le Mont-Blanc et le Valais. Sitôt arrivé il se laisse séduire par des futilités et s’étonne de constater l’écart qui s’est, à son insu, creusé en lui entre le voyageur emphatique et l’amateur un peu hagard […] »

Extrait de « Calet voyageur », de Marie-Claude Schapira (université de Rouen Normandie), issu de l’ouvrage « Lire Calet », présenté par Philippe Wahl (université Lumière Lyon 2), Presses universitaires de Lyon, 320 pages, 1999.

Carnet : une petite gare falote

Non loin de mon domicile, je me suis rendu sur le quai de la gare de Pas-des-Lanciers, à Saint-Victoret, pour y attendre un ami. C’est une petite station falote de la province provençale. J’ai toujours la nette impression que les trains n’ont vraiment pas envie de s’arrêter, par crainte de s’y ennuyer.

Les braves gens !

Au moment où nous les débinions, les B… arrivent avec une bourriche.

– Ah ! Les braves gens ! (22 janvier 1893)

(Jules Renard, Journal 1887-1910, Nrf Pléiade)

Le feu de l’inspiration

Avez-vous trouvé l’inspiration durant les vacances ? Que répondre à propos de ce souffle mystique et créateur ? Qu’il n’existe pas ? Ou paraphrasant Henry David Thoreau, j’écris pendant que le feu est en moi.

Impressionnisme

Qu’est-ce que la peinture impressionniste ? m’a demandé à brûle-pourpoint un collectionneur de mes amis. Après un court silence, je me suis contenté de lui dire, assez sommairement du reste, qu’on entend par peinture impressionniste une peinture qui refuse de se conformer aux pratiques traditionnelles du clair-obscur, qui se soustrait aux éclairages conventionnels du « jour d’atelier » et pour laquelle le « sujet » d’un tableau n’est plus en somme qu’un « prétexte ». Je ne sais si ces définitions l’ont pleinement satisfait ; je les ai acquises au cours de mes inlassables lectures chez René Huyghe (1906-1997) ou bien chez Pierre Daix (1922-2014).

L’idéalisme du journalisme

La profession de journaliste, comme on l’enseigne encore chez nous, n’est pas encore sortie de son premier âge. Elle reste tout imprégnée de l’idéalisme issu de 89, c’est-à-dire d’une époque à laquelle elle pouvait se croire investie d’une sorte de magistrature de l’esprit public et dépositaire d’une sorte de dogme.

(Jeudi 15 août 2024)

Très cher voisin !

Mon vieux voisin est attendrissant : à chaque mauvaise nouvelle révélée par le petit écran, il pleure comme une toiture. Les larmes ne sont pourtant pas un signe de faiblesse. Mais il faut se garder de les montrer.

(Vendredi 16 août 2024)

|

Billet d’humeur

Le cheval blanc de Stakhanov

La propagande soviétique a pris un malin plaisir à ajouter à sa fabrique de héros du travail socialiste Alexeï Grigorievitch Stakhanov (1906-1977), un mineur de fond du Donbass qui aurait extrait en 5 heures et 45 minutes 102 tonnes de charbon, soit quatorze fois les quotas exigés par l’État (7 tonnes), dix fois plus qu’un mineur britannique… L’événement s’est déroulé dans la nuit du 30 au 31 août 1935 à la mine de Tsentralnaïa-Irmino de Kadievka, en Ukraine, lors d’un concours de productivité lancé par le komsomol local, le conseil des Jeunesses communistes. D’emblée, les autorités s’emparent de la performance pour inventer le « stakhanovisme », référence officielle de l’organisation du travail, qui établit au plus haut niveau les normes de rendement et détermine les rémunérations en fonction des résultats obtenus. Tout aussitôt, le recordman est honoré et récompensé. Il accède à tous les privilèges de la nomenklatura. Le 3 septembre, on lui accorde un appartement meublé à Moscou et son salaire est décuplé. Propulsé membre du Parti communiste sans l’indispensable examen de passage, il obtient un poste de haut fonctionnaire au sein d’une commission de l’industrie avant d’être nommé député du Soviet suprême (la plus haute institution législative d’URSS). En novembre 1935, Joseph Staline encourage la tenue d’un « congrès Stakhanov », coup d’envoi d’une mobilisation de masse où Stakhanov est présenté comme le modèle à suivre au moment où le pays est lancé dans une âpre bataille de l’industrialisation face à la puissance du taylorisme (méthode de travail) américain. Le mythe du stakhanovisme ne fait pas long feu cependant. La supercherie est éventée après la mort de Staline lorsque des camarades de travail d’Alexeï Stakhanov avouent que le fameux record relève de la mise en scène perpétrée par le patron de l’exploitation minière pour se faire remarquer. La nuit dudit exploit, le mineur de choc fut aidé de trois mineurs au moins pour percer la veine au moyen d’un marteau-piqueur pneumatique, fixer les étais de soutènement, charger le charbon sur des wagonnets et conduire les chevaux d’attelage. Qu’importe après tout si l’exploit n’en était pas un : aujourd’hui encore, la cité minière de Kadievka, rebaptisée Stakhanov en 1978, se prévaut d’être la seule localité au monde à porter le nom d’un paysan devenu ouvrier. On raconte que l’on mangeait du cygne ou de la poix mélangée à des cerises dans la ferme des Stakhanov : à 21 ans, lorsque le garçon s’engage dans les houillères du Donbass ukrainien, il promet à ses sœurs de « revenir sur un cheval blanc ».

|

Lecture critique

Outrances et obsessions de Claire Castillon Outrances et obsessions de Claire Castillon

Nous connaissons désormais les constantes et les outrances de Claire Castillon (1975, Boulogne-Billancourt). Sa pensée tient à la source éternelle des obsessions de tout un chacun. La nouvelliste de « L’Œil » (c’est son septième recueil) n’hésite pas à fouiller encore et encore les noirceurs de nos contemporains. Elle poursuit ses investigations sûrement pas à des fins philosophiques ou thérapeutiques. Quand elle évoque les cauchemars et les déviances de ses personnages, elle les examine avec la méticulosité d’un entomologiste et les interprète dans une prose épurée mais d’une crudité démoniaque. Elle cherche parfois le secours de la psychanalyse, mais, grâce à une sorte de génie poétique, tout ce qu’elle touche est d’or. Au Jardin du Luxembourg, « Madame Gueune » a tellement été subjuguée par la beauté d’une parade gymnique qu’elle en a perdu ses sens et sa mobilité et qu’elle s’est condamnée à son écritoire, claquemurée dans son appartement ; une femme survit sous l’assommoir d’une parentèle dévorante et veut lui échapper en livrant tout son corps à la folle aiguille d’un tatoueur (« Ma vraie peau ») ; Une maîtresse femme ne supporte plus la compagnie de son amant et imagine des tas de prétextes extravagants pour le quitter (« Le gras du poulet ») ; Virginie Estenc poursuit un ancien collègue de travail, Ivan Palestria, de ses assiduités, scotchée à l’écran de la télésurveillance de la maison de campagne du couple Palestria : en fait, elle a pris la place d’Ingrid, la femme d’Ivan (« Comme un mauvais rêve ») ; dans la nouvelle éponyme, « L’Œil »,

un virus inconnu déclenche une pandémie qui entraîne l’amnésie du plaisir ! En revanche, le plaisir des lecteurs, lui, demeure intact tout au long de ces vingt-et-une nouvelles où les fantasmes, les peines, les songes, la cruauté et les terreurs se cristallisent en une somme d’historiettes d’un lyrisme aussi bouleversant que loufoque. Ces nouvelles seraient d’un ennui épouvantable et d’une obscénité sans gaillardise si l’autrice ne glissait pas à la page suivante de chacune d’entre elles une annexe, les mots légers d’une carte postale, une facture, un Sms, une ordonnance, une lettre, susceptibles d’apporter une précision inattendue, un nouvel éclairage, une interprétation différente ; ces addenda impromptus ont parfois pour effet de bouleverser les pistes initialement envisagées par le lecteur.

un virus inconnu déclenche une pandémie qui entraîne l’amnésie du plaisir ! En revanche, le plaisir des lecteurs, lui, demeure intact tout au long de ces vingt-et-une nouvelles où les fantasmes, les peines, les songes, la cruauté et les terreurs se cristallisent en une somme d’historiettes d’un lyrisme aussi bouleversant que loufoque. Ces nouvelles seraient d’un ennui épouvantable et d’une obscénité sans gaillardise si l’autrice ne glissait pas à la page suivante de chacune d’entre elles une annexe, les mots légers d’une carte postale, une facture, un Sms, une ordonnance, une lettre, susceptibles d’apporter une précision inattendue, un nouvel éclairage, une interprétation différente ; ces addenda impromptus ont parfois pour effet de bouleverser les pistes initialement envisagées par le lecteur.

Claire Castillon en 2023 © Photo Jean-François Paga

- L’Œil, nouvelles, de Claire Castillon, éditions Gallimard, collection Blanche, 192 pages, 2023.

Lectures complémentaires (nouvelles de Claire Castillon) :

- On n’empêche pas un petit cœur d’aimer, éditions Fayard, 162 pages, 2007 ;

- Les Bulles, éd. Fayard, 200 pages, 2010 ;

- Les Messieurs, éditions de l’Olivier, 176 pages, 2016.

Portrait

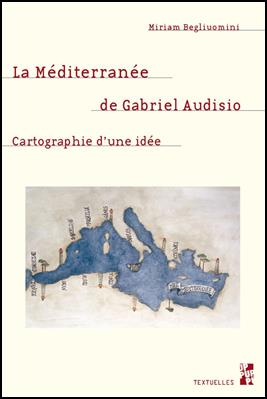

Gabriel Audisio, père spirituel de l’école d’Alger

Comme beaucoup d’autres intellectuels, Gabriel Audisio (Marseille,1900-Issy-les-Moulineaux, 1978) a été gagné et vaincu par l’oubli. Il a pourtant traversé maints courants littéraires d’importance et côtoyé certains de leurs réputés protagonistes. En préfaçant « La Méditerranée de Gabriel Audisio - Cartographie d’une idée », Pierangela Adinolfi et Cristina Trinchero, de l’université de Turin, soulignent d’emblée la pertinence des travaux pluridisciplinaires de ce romancier et poète d’ascendance à la fois italienne et roumaine, un immense corpus qui peut enrichir les prospections méditerranéennes, et plus généralement, les études françaises de nos contemporains. Essayiste et dramaturge, il a pourtant consacré la majeure partie de sa vie et de son œuvre à l’Algérie, au point qu’il est considéré à juste titre comme le père spirituel de l’École algérienne des lettres dont on connaît les réputés pensionnaires que sont Jean Amrouche, Albert Camus, René-Jean Clot, Mohamed Dib, Max Pol Fouchet, Jean Pélégri, Emmanuel Roblès et Jules Roy. Ce cénacle œuvre pour revivifier la culture arabe, encourager la communication entre les civilisations du bassin méditerranéen, réconcilier en somme l’Orient et l’Occident. Il réfute la doctrine des « algérianistes », arguant que la civilisation et la culture de la Méditerranée ne doivent pas se limiter à la latinité de la Rome antique ainsi qu’à la notion de « mare nostrum » qui selon lui ont entraîné la colonisation. Comme beaucoup d’autres intellectuels, Gabriel Audisio (Marseille,1900-Issy-les-Moulineaux, 1978) a été gagné et vaincu par l’oubli. Il a pourtant traversé maints courants littéraires d’importance et côtoyé certains de leurs réputés protagonistes. En préfaçant « La Méditerranée de Gabriel Audisio - Cartographie d’une idée », Pierangela Adinolfi et Cristina Trinchero, de l’université de Turin, soulignent d’emblée la pertinence des travaux pluridisciplinaires de ce romancier et poète d’ascendance à la fois italienne et roumaine, un immense corpus qui peut enrichir les prospections méditerranéennes, et plus généralement, les études françaises de nos contemporains. Essayiste et dramaturge, il a pourtant consacré la majeure partie de sa vie et de son œuvre à l’Algérie, au point qu’il est considéré à juste titre comme le père spirituel de l’École algérienne des lettres dont on connaît les réputés pensionnaires que sont Jean Amrouche, Albert Camus, René-Jean Clot, Mohamed Dib, Max Pol Fouchet, Jean Pélégri, Emmanuel Roblès et Jules Roy. Ce cénacle œuvre pour revivifier la culture arabe, encourager la communication entre les civilisations du bassin méditerranéen, réconcilier en somme l’Orient et l’Occident. Il réfute la doctrine des « algérianistes », arguant que la civilisation et la culture de la Méditerranée ne doivent pas se limiter à la latinité de la Rome antique ainsi qu’à la notion de « mare nostrum » qui selon lui ont entraîné la colonisation.

Le fonctionnaire et le littérateur

Fils d’un directeur d’opéra d’origine italienne (originaire de Suse dans le Piémont), Victor Audisio, et d’une chanteuse niçoise, Alice Bossi, dont le père était Roumain, Gabriel Audisio naît à Marseille, dans le quartier de Saint-Antoine, le 27 juillet 1900. Il est le deuxième de trois fils. Accoutumé dès l’enfance à se déplacer au rythme des mutations et des tournées parentales, il vit ses dix premières années dans la cité phocéenne. En raison des déplacements de son père, il accomplit ses humanités à Marseille, Strasbourg et Paris, suivant notamment dans la capitale l’enseignement en philosophie de Jules Romains. « De 1910 à 1913, évoque dans son ouvrage Miriam Begliuomini (université de Turin et université Jean Moulin-Lyon 3), les portes de l’Algérie s’ouvrent à lui pour la première fois, son père étant nommé directeur du théâtre municipal d’Alger. Au printemps 1918, il décide de s’engager à Marseille dans un régiment de hussards ; il est assigné, à la fin de la guerre, au Centre d’études militaires de Strasbourg, où il mène des études de droit et de culture arabe. Lors de ces années de formation se multiplient les contacts amicaux et intellectuels, dont découlent les premières tentatives d’écriture et de publication. » Engagé dans la Résistance, il est incarcéré par la Gestapo à la prison de Fresnes en 1943. Dans « Feuilles de Fresnes », il relate comment la poésie fut pour lui et ses compagnons de captivité, une autre manière de résister et de ne pas faillir. Rédacteur de préfecture à Constantine, il effectue une longue carrière administrative, à travers différents postes et fonctions, notamment au gouvernement général de l’Algérie, au ministère des affaires étrangères et à l’Office algérien d’action économique et touristique (Ofalac). Dès 1929, Gabriel Audisio apparaît comme le plus fervent propagandiste d’une Algérie dont il assure la promotion culturelle, commerciale et politique en France et à l’étranger. Il œuvre principalement au sein de l’Ofalac qui a été créé à la faveur de la célébration en 1930 du « centenaire de la conquête d’Alger ». Les responsabilités et les actions de son fonctionnariat consonnent fatalement avec les œuvres et les engagements de l’homme de lettres.

L’épistolier et le revuiste

L’historien Gabriel Audisio (né en 1942, il n’a aucun lien de parenté avec son homonyme) a souligné la richesse du Fonds Gabriel Audisio conservé à la bibliothèque de l’Alcazar de Marseille : outre les 990 ouvrages de sa propre bibliothèque, il comprend un certain nombre de manuscrits ainsi que 222 dossiers de courriers catalogués, pour un total de 4 892 lettres, concernant 218 auteurs, tels que : Louis Aragon, Marcel Aymé, Jean Ballard (197 pièces), Roland Barthes, Léo Louis Barbès (compositeur et musicologue, 324 pièces), Henri Bosco, Louis Brauquier, Georges Duhamel, Paul Eluard, Max-Pol Fouchet, Gaston Gallimard, Charles de Gaulle, André Gide, Jean Giono, Jean Grenier, Armand Guibert, Jean Hytier, Louis Jouvet, François Mauriac, André Maurois, Henry de Montherlant, Jean Paulhan, Francis Ponge, Henri Pourrat, Jules Romains, René Rougerie (éditeur), Jules Roy, Paul Valéry, Charles Vildrac et Kateb Yacine. Sa correspondance avec Louis Brauquier (1900-1976), des années 1920 aux années 1970, témoigne d’une fraternité rare qui survit aux épreuves du temps et de l’espace : en 1966, il consacrera un mémorable « Poète d’aujourd’hui » à son ami Brauquier chez l’éditeur Pierre Seghers. Aux Cahiers du Sud, à Marseille, il noue des liens indéfectibles avec Jean Ballard (1893-1973) et son état-major (George Bourguet, Jean Cassou, Georges-Emmanuel Clancier, Jean Tortel, André Gaillard et Armand Lunel). Une complicité durable unit les contributeurs des Cahiers marseillais à leur directeur qui participe grandement à la défense et à l’illustration d’une pensée méditerranéenne une et multiple. Dans la décennie 1930-1940, de nombreuses et prestigieuses revues accueillent ou sollicitent la plume d’Audisio : Rivages, Afrique, Mithra, Fontaine, Aguedal, Les Cahiers de Barbarie, L’Arche et Les Cahiers de l’Est (Liban). Plus tard, il proposera poèmes, articles, adaptations de tragédies grecques ou comptes rendus divers à La Nouvelle Revue française, Le Mouton blanc, les Nouvelles littéraires, Comœdia, Vendredi et Europe. homonyme) a souligné la richesse du Fonds Gabriel Audisio conservé à la bibliothèque de l’Alcazar de Marseille : outre les 990 ouvrages de sa propre bibliothèque, il comprend un certain nombre de manuscrits ainsi que 222 dossiers de courriers catalogués, pour un total de 4 892 lettres, concernant 218 auteurs, tels que : Louis Aragon, Marcel Aymé, Jean Ballard (197 pièces), Roland Barthes, Léo Louis Barbès (compositeur et musicologue, 324 pièces), Henri Bosco, Louis Brauquier, Georges Duhamel, Paul Eluard, Max-Pol Fouchet, Gaston Gallimard, Charles de Gaulle, André Gide, Jean Giono, Jean Grenier, Armand Guibert, Jean Hytier, Louis Jouvet, François Mauriac, André Maurois, Henry de Montherlant, Jean Paulhan, Francis Ponge, Henri Pourrat, Jules Romains, René Rougerie (éditeur), Jules Roy, Paul Valéry, Charles Vildrac et Kateb Yacine. Sa correspondance avec Louis Brauquier (1900-1976), des années 1920 aux années 1970, témoigne d’une fraternité rare qui survit aux épreuves du temps et de l’espace : en 1966, il consacrera un mémorable « Poète d’aujourd’hui » à son ami Brauquier chez l’éditeur Pierre Seghers. Aux Cahiers du Sud, à Marseille, il noue des liens indéfectibles avec Jean Ballard (1893-1973) et son état-major (George Bourguet, Jean Cassou, Georges-Emmanuel Clancier, Jean Tortel, André Gaillard et Armand Lunel). Une complicité durable unit les contributeurs des Cahiers marseillais à leur directeur qui participe grandement à la défense et à l’illustration d’une pensée méditerranéenne une et multiple. Dans la décennie 1930-1940, de nombreuses et prestigieuses revues accueillent ou sollicitent la plume d’Audisio : Rivages, Afrique, Mithra, Fontaine, Aguedal, Les Cahiers de Barbarie, L’Arche et Les Cahiers de l’Est (Liban). Plus tard, il proposera poèmes, articles, adaptations de tragédies grecques ou comptes rendus divers à La Nouvelle Revue française, Le Mouton blanc, les Nouvelles littéraires, Comœdia, Vendredi et Europe.

L’audisée d’un passeur

« Il est surprenant, s’insurge l’auteure de l’ouvrage, que seule sa participation à la Résistance - par une détention de deux semaines à Fresnes en 1943, puis son rôle de porte-parole du Comité national d’épuration pour les écrivains après 1945 - ait été relevée par la critique dans la biographie audisienne, tandis que tout élément professionnel lié à l’administration coloniale a été peu ou prou ignoré. Le rôle de "propagandiste", reconnu par Audisio, confirmé dans les missives privées et les papiers de travail, constitue une facette incontournable de sa posture auctoriale, d’autant plus si l’on envisage cette dernière sous l’angle du "passeur". » Le poète et critique littéraire Jean Pomier (1886-1977) risque le plaisant néologisme Audisée pour qualifier l’ensemble des ouvrages qu’écrivit Gabriel Audisio entre 1924 et 1935 : « Cette… Audisée de lettres a eu pour prise de Troie : "Trois hommes et un minaret", à qui fut décerné le Grand Prix littéraire de l’Algérie, en 1925 », indique-t-il dans la revue Afrique (n° 111, juillet-août 1935). Sans conteste, ses essais ont valeur de manifeste, dont « Amour d’Alger » (1938), « Ulysse ou l’intelligence » (1946), « Algérie, Méditerranée. Feux vivants » (1958) et « Jeunesse de la Méditerranée » (1935) qui marque le tournant méditerranéiste de la littérature des Français d’Algérie, avec « l’école d’Alger ». N’oublions cependant pas le romancier d’« Héliotrope » (1928) et des « Compagnons de l’Ergador » (1941), et surtout le poète des « Hommes au soleil » (1923), « Rhapsodie de l’amour terrestre » (1949) et « Racine de tout » (1975). Citoyen de Marseille et ressortissant de l’Algérie, ainsi qu’il se plaisait à se présenter, Gabriel Audisio mérite assurément davantage d’égards de la si oublieuse postérité.

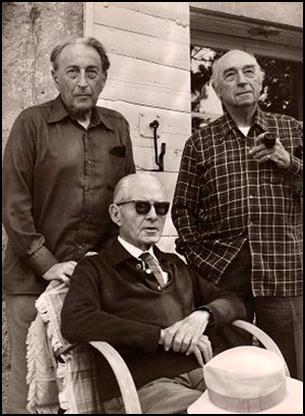

Gabriel Audisio (debout à gauche) en compagnie de Louis Brauquier

et d’Henri Bosco (assis) © Photo X, droits réservés

- La Méditerranée de Gabriel Audisio - Cartographie d’une idée, par Miriam Begliuomini, Presses universitaires de Provence, 247 pages, 2023.

Varia : Segalen et les drôles d’oiseaux d’Apollinaire

« Passage des oiseaux pihis « Passage des oiseaux pihis

« Jamais Segalen ne parle des oiseaux pihis. C’est Apollinaire qui les cite, à deux reprises, dont l’une dans Zone, en 1912.

« Une légende chinoise, rapportée par le Journal asiatique où Apollinaire, dit-on, la découvrit1, raconte que, pour témoigner de leur opulence passée, les régions occidentales de l’Empire faisaient offrande au souverain d’oiseaux pihis, c’est-à-dire "aux ailes accouplées" parce qu’ils n’ont qu’une aile et doivent voler par deux. La même légende mentionne l’existence de poissons pi-mu dotés chacun d’une seule nageoire et contraints, pour la même raison, d’aller par deux pour éviter de tourner en rond.

« On peut imaginer que le passage des oiseaux pihis offrait, sur le ciel pur de l’ancienne Chine, un spectacle terrifiant. Toucheraient-ils la Cité interdite, ces minuscules aéronefs aux bonds incertains, entêtés vers l’orient ? Au prix de quels efforts ces petites masses chaudes serrées l’une contre l’autre, condamnées au couple par défaut, maintenaient-ils la vitesse, l’altitude nécessaires ? Quel cri, quel chant, quel unisson, quelle dissonance accompagnaient leur vol ?

« Mais la légende est plus terrible encore lorsqu’il s’agit de grands oiseaux malhabiles et lents, hérons ou grues fouettant le vide par mouvements saccadés, cou tendu, bec fermé. Ceux qui, au bord des champs, les regardent passer doivent éprouver, sans même y croire, la frayeur sacrée d’un présage silencieux et funeste. Se serrant l’un contre l’autre à leur tour, visages levés vers cette calamité qui tangue en avançant.

« Oiseaux entrelacés du temps sur le ciel de l’empire en décomposition, volant désormais vers on ne sait plus quel souverain, vers quelle cité interdite, libres peut-être, évasifs ; visibles à ceux qui marchent sans prédestination vers le même orient et fendent l’espace bouche fermée, regard fixe, main gantée sur la bride du cheval.

« On sait bien qu’au-delà de l’horizon ils s’en vont au destin qui un beau jour les confondra : leur monture redevenue insensiblement ce cheval ailé que naguère ils ont cru déterrer, heureux de leur trouvaille, et dont le sourire muet, affleurant la pierre, signifiait déjà cette malice qu’ils n’étaient pas alors en mesure de comprendre.

« Les voir l’un contre l’autre, deux cavaliers, deux chevaux, s’envoler vers la lumière bleutée du soir. Les voir qui conversent doucement (que disent-ils ?), ne se retournent pas mais légers, après un insensible coup de reins, s’éloignent sans souci du vide, et s’amenuisent. »

1 La légende est évoquée pour la première fois dans les "Mémoires historiques" de Se-ma T’sien, traduit par Édouard Chavannes.

Extrait de « Segalen », de Christian Doumet, éditions Arléa, 112 pages, 2022.

Christian Doumet, qui a dirigé l’édition des « Œuvres » de Victor Segalen (1878-1919) dans la Bibliothèque de la Pléiade, compose là un tombeau de toute beauté en hommage au mystère Segalen.

Carnet : orée automnale

L’automne s’annonce au Rouet. Dehors s’étale ce même ciel d’aquarium pommelé de cumulus ouatés. Dans le calme du littoral balnéaire, tandis que je suis à ma table de travail, le ressac attise l’aller et retour incessant des vagues sur elles-mêmes, bruissement paisible d’un ordonnancement de vie aujourd’hui presque oublié.

Sans-culotte

Savez-vous ce que c’est qu’un sans-culotte ? Eh bien ! ça n’est pas autre chose que la carmagnole du temps de la Révolution, sorte de veste assez courte et à petit collet, droit comme ceux des vestes des soldats. Dans nos pays, ce vêtement des bons patriotes a pris, je ne sais pourquoi, le nom de ceux qui le portaient.

(Eugène Le Roy, « Jacquou le croquant », éditions de l’Archipel, 1999)

Rendons hommage au merle noir

On oublie que c’est l’Irakien devenu andalou Ziryab (un patronyme qui signifie « merle noir »), autrement dit Abu Hassan Ali ben Nafi (Mossoul, 789-Cordoue, 857), qui a ajouté une cinquième corde au luth et qui, doté d’une voix aiguë, a formé des disciples qui seront à l’origine des castrats.

Baptême du feu

« En temps de guerre, des millions d’égoïsmes font des sacrifices, des millions de peurs font de la bravoure…

– Je te baptise héros ! dit-on au froussard.

Ça doit être ça, le baptême du feu…

(Ludovic Massé, « Escarbilles - Journal 1936-1941 », éditions Mare nostrum, 2003)

(Vendredi 13 septembre 2024)

|

Billet d’humeur

Le chewing-gum des Mayas

En Amérique centrale, Mayas et zapotèques cultivent le sapotillier (Manilkara zapota) pour ses fruits, dont la chair rappelle celle de la poire, et son latex, le chiclé (emprunt au nahuatl tzictli), qu’ils se plaisent à mastiquer. Après un séjour au Mexique, le New-Yorkais Thomas Adams (1818-1905) a l’idée de confectionner aux États-Unis une gomme à mâcher (« chewing-gum » en américain), mais il est devancé par un concurrent qui commercialise une pâte à mâcher en dragées enrobées de sucre sous le nom de Chiclets. Secrétaire d’un militaire et homme d’État mexicain, Antonio López de Santa Anna, Thomas Adams songe d’abord à transformer le latex du sapotillier en une sorte de caoutchouc apte à former les bandages pneumatiques des cycles et des automobiles. Devant l’insuccès de l’expérimentation, il a la prescience, vers 1860, d’ajouter du sucre au latex des Mayas, inventant ainsi la première gomme à mâcher. Parmi d’autres pionniers qui contribueront à améliorer la nouvelle friandise, William Wrigley Junior (Philadelphie, 1861-Phoenix, 1932) produit en 1893 un chewing-gum à la menthe qui connaît un succès durable avant d’être parfumé à d’autres arômes alimentaires, tels l’absinthe, le gin, le gingembre, le cognac, le whisky et le rhum. Avec le Débarquement en Normandie de la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique apportera dans ses bagages son way of life, son jazz et ses chewing-gums. C’est d’ailleurs un GI engagé dans la campagne de France et reconverti dans le business, Courtland E. Parrett, qui lancera, à Paris, en 1952, le premier chewing-gum à la chlorophylle sous la marque Hollywood. Alibi idéal au plaisir de mâchouiller, un chewing-gum sans sucre est lancé en 1988, recommandé par les dentistes comme élément de prévention de la carie puisqu’il stimule la production de salive. Seul bémol à l’euphorie de l’addiction aux tablettes et autres dragées, le coût élevé de la destruction des rejets de gommes dans le mobilier urbain, et plus encore les trottoirs. À Singapour, en 1992, les autorités ont interdit la consommation de chewing-gum dans les rues et certains lieux publics : parce que cette année-là le métro n’avait pu ouvrir ses portes, à cause d’un chewing-gum qui bloquait le dispositif mécanique.

|

Lecture critique

Ouissem Belgacem : au nom de la mère